我不知犯了什么禁,触碰了什么“天条”,人家又不说,我只好对文章动干戈,一次次翻查,哪一段、哪个词“敏感”了,疑神疑鬼,删了若干。后来终于“审查通过”。

不料贴出来后,存活了不到半个小时,平台给了个“红叹号”。

二十年前我在《青岛广播电视报》,采写、编辑了无数稿件,也在一些国家级报刊发表了不少文章,好像很少遇到“红叹号”这类事儿,越活越倒退。

今天翻出来再删,死马当活马医,这次该差不多了吧?

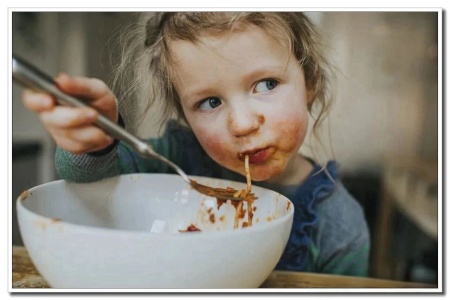

一篇回忆吃饭的文章,还是在微不足道的自媒体上,贴出来竟然那么难。

酒桌上打包,最受欢迎的是粮食,水饺、煎包、锅贴、馒头,对,就是简单的馒头,整个酒桌最便宜的,那些几十、上百的剩菜不要,馒头却要带走。

当然有馒头干净的原因,人们担心桌上的菜被许多筷子插啦过,甚至嫌疑口水污染。

面食朴实可靠,看着也舒服。我指的是我们这一代,年轻人对面食没那么珍惜。

我们这一代遭受过饥荒,对粮食有着特别的情感,爱的疯狂,爱的恐惧。

我小时候拿着粮证粮袋去粮店买粮,几斤苞米面,几斤豆子,一路嘟囔着,排队划名目数字,再去交钱,张开粮袋把秤好的粮装妥。找回一分两分的硬币,放在最结实的衣服口袋里。粮和钱,都是家里的命根子。

定量少不够吃怎么办?挖野菜,吃地瓜叶,吃榆树皮。

我和铁路宿舍的小伙伴在山坡上拾草,能逮个蚂蚱烧着吃就谢天谢地。

夏天粮店卖地瓜跟过节一样,晚上扯着灯泡在大街上过磅,家家户户推着小车拿着麻袋,浩浩荡荡老鼠一样往家里搬运。

其实也吃不了几天,那时候人们肚子里没油水,干巴巴的总是饿。地瓜一瓜多吃,切成片晒地瓜干,干了硬了顶饿。切成条做“地瓜枣”,味道跟果脯差不多,但做起来麻烦,不能晒过头,保持水分软度,孩子们都偷去当了零食,不合算,干脆大人们以做地瓜干为主。

地瓜干嚼起来特别费劲,干巴巴没什么味道,累的牙根都疼,不过我这是说的平时,在缺粮严重的时候,地瓜干也是美味佳肴。

还有地瓜丝,用刀切或用擦丝刨子,把地瓜丝晒干,碴稀饭时放一些进去,干稀结合,充饥调味。

听说地瓜是从国外引进的,老外的番薯真救了不少人的命。

饿极了办法多,到海里去挖嘎啦(蛤蜊),逢大潮的海滩上乌压压的人,我吃苦耐劳的三哥挖的手指头出血。

记得上个世纪60年代初,有名的“三年灾害”,饿死了不计其数的老百姓,你就是有钱也买不到粮啊,计划供应,还要粮票,城市里的居民一家一户几斤几两,多半两都没有,每个人吃饭绝对定额定量。

我当时五六岁,吃饭的时候眼前一碗糊糊,两片地瓜干(主食),桌子上有几块疙瘩头咸菜,感觉甜美的地瓜干还没吃就没了,风卷残云,一丝不剩。

我只好转圈看着爸爸、妈妈和几个哥哥,贪婪的目光落在他们的地瓜干上。

妈妈叹了口气,掰下一块地瓜干,放到我的眼前。

大哥拿着地瓜干的手有些哆嗦,摇摇头,最后还是掐下一小块,递到我手里。

我把“乞讨”来的地瓜干猛地塞到了嘴里,要求自己这回慢慢地嚼,慢慢地咽。可肚子里仿佛有钩子,咕嘟就给拽了下去。

吃完饭,肚子还是空落落的,饿了就喝水,挺着一个大肚子,走路发晕。

那时候家里人都是全身浮肿,腿上一按一个窝,好长时间起不来,我经常和三哥互相摁着玩,他腿上的窝子更深。

我有时候长时间地盯着腿上的一个个凹陷小坑,锅碗瓢盆胡思乱想,想着想着就睡了过去。

和珅曾经对纪晓岚说:“行将饿死之人,都已经不能被称为人,那就是畜生。他们只要能活着,什么草根、树皮、泥土都可以吃。”

和珅说的对,你看那个夹边沟,因为饥饿死了多少人!因为能抠唆一星半点吃的东西,那些知识分子精英、右派,把命都豁出去了,有人半夜跑到坟地剜尸体的肉。什么社会把人逼成了鬼?长篇纪实里的大量细节,令人不寒而栗,毛骨悚然。

阎连科曾经在一篇文章里说,他从记事起最大的恐惧是饥饿,其次才是死。因为饥饿是实实在在的,每一天睁开眼,没有食物是撑不下去的。

挨饿留下了后遗症,珍惜粮食,“吃了不痛瞎了疼”,老一辈的谆谆教诲刻骨铭心。许多年后,满桌的山珍海味不要,那些面食总是不一样,价格无法衡量,心理因素里面的阴影面积很大。

我记得杰克伦敦写过一个遭受饥饿的人,被人救起后,食物应有尽有,但他还是偷偷地往床垫底下藏面包。

饥饿后遗症各种各样,我在参加旅行社组织的旅游中见过,有的老人一直背着烧饼猪头肉,最后变质发臭才扔掉。其实团餐够丰富的了,又不是战争年代。

检点起来,我也有这类毛病,“手里有粮,心里不慌”,怕晚上饿了临时抓不到吃的,我阁楼上总是放着一些馒头干、地瓜枣、小点心。

家里蒸米饭也是满满的一大锅,一次能吃好几顿,加热加工时放菜放肉做成炒米饭,怕变质变坏,最后那一大盘硬生生吃掉。

变态的节约,对粮食的畸形依赖,现在年轻人哪里会理解!

我女儿出门不带水,更不带吃的,我让她拿着保温杯,她嘲笑我油腻,“有钱什么水买不到?吃的也满大街,超市、便利店,饭店酒店扎堆,要外卖也是分分钟的事儿!你们真是老了!”

语气里满是不屑。

改革开放使人们吃饱了饭,好了伤疤忘了疼的也大有人在。

我在多年前写过一篇《朴素》的散文,里面提到一个熟人,他曾经上山下乡,为一块三合面的饼子,差点被老乡打死。回城后兜兜转转,在亲戚的帮助下进了体制,自从当了领导山吃海喝,酒池肉林,他原先爱好的文学被弃之敝屣。

我在文章结尾写道:“……你越来越臃肿了。你的心灵,你的灵魂,不该被一层层的物质裹住。你的笔早已滞涩,多年来竟然没写过一行诗。我似乎看到一棵绿色的树,被植在了红色的地毯上。你整天说营养过剩要减肥,我却看到你形销骨立。”

我们的饥饿后遗症,当然包括精神上的,不仅现在,过去更严重。文革时期阶级斗争甚嚣尘上,文化极度贫乏,我们的课本里灰蒙蒙一片,青黄不接。

小学一年级就应该学会的汉语拼音,我是当兵到部队后才自学掌握的,以前遇到生字查字典,只会用偏旁部首,费时费力。后来我发现许多中老年人也不识汉语拼音,看来都没怎么正经念过书,缺乏基本的系统教育,稀里糊涂毕了业。

没有书读,其认知和审美的饥饿可想而知,文革时期学校图书馆被“破四旧”,我藏在裤腰里拿出几本。一些经典作品破破烂烂,少皮没毛,小伙伴们偷偷摸摸互相交换着看,几乎所有的社科知识,都来自课外的那些所谓“禁书”。

一直到八十年代初,书籍禁锢才被打破,我在书店、报刊亭看到了译介的西方文学、哲学、艺术类书籍,如饥似渴,感觉眼花缭乱,恨不得把那些书统统划拉到怀里,最好能找辆解放牌大卡车,给我放到自己屋里。

可怜我们这先天不足的一代,瘦骨嶙峋的精神和身体,踉踉跄跄的大半生,饥饿的刻痕难以消除,只是比我们遭逢战乱的上一代,略强点而已,认了吧。

原载 杜帝语丝

2025.9.16

杜帝更多作品

世说文丛总索引

评论