尽管哈耶克本人三次访问台湾,但他的影响更多是通过本地经济学家实现的。这些经济学家,如周德伟、蒋硕杰、邢慕寰和施建生,不仅在学术上传播哈耶克的思想,还在政策层面将其转化为实践,帮助台湾从进口替代转向出口导向的经济模式,最终铸就了“台湾奇迹”。

壹 周德伟:哈耶克的早期学生与自由主义传播者

周德伟是哈耶克在台湾影响的最早代表人物之一,他不仅是哈耶克的直接学生,还将哈耶克的思想带回中国,并在台湾的财经政策中加以应用。

周德伟的学术生涯堪称传奇。他出生于湖南,早年留学欧洲,1932年进入伦敦政治经济学院,师从哈耶克两年。当时的哈耶克正值学术巅峰,与莱昂内尔·罗宾斯合作,对抗剑桥学派凯恩斯。

这一时期,伦敦学派成为全球自由市场经济学的堡垒,周德伟亲身经历了哈耶克与凯恩斯的著名论战,这对他后来的思想形成了深刻烙印。周德伟的儿子周渝回忆道,父亲在伦敦期间深受哈耶克指导,不仅学习了货币理论,还吸收了哈耶克对市场自发秩序的哲学思考。

1934年,周德伟转至柏林大学哲学研究院,但哈耶克通过书信继续指导他完成货币理论论文。这段师生情谊持续到1937年抗日战争爆发,周德伟因公费中断而回国。回国后,他迅速崭露头角,任湖南大学经济系主任,并与老同学李寿雍创办《中国之路》半月刊。这份刊物成为传播自由主义、民主、法治、人权和市场经济的平台,对当时盛行的集体主义和计划经济思潮进行尖锐批判。在左翼思潮主导的知识界,这份刊物显得特立独行。

1949年周德伟迁台,任“关务署长”直至1969年退休。作为财经官员,他致力于恢复中国海关主权,消除帝国主义遗留的特权。更重要的是,在1950年代初,他推动外汇贸易改革,于1958年完成。这项改革废除了多重汇率制度,简化了贸易壁垒,帮助台湾融入全球经济分工体系。

周德伟的贡献不仅限于政策,他还通过著作和教学推广哈耶克的思想。在台湾,他被视为自由主义先锋,推动了从威权经济向市场经济的转型。他的学生和后辈,如后来的经济学家,继续传承这一理念。

贰 蒋硕杰:博士弟子与台湾经济模式的奠基人

蒋硕杰是华人世界最杰出的经济学家之一,也是唯一一位获诺贝尔经济学奖提名的华裔学者(1982年)。他不仅是哈耶克的入门弟子,还直接将哈耶克的思想应用于台湾的经济改革中。

蒋硕杰出生于湖北应城,早年毕业于日本庆应大学预科,1942年秋在哈耶克帮助下获得奖学金,进入伦敦政治经济学院研究所。当时正值二战,伦敦学派是自由主义堡垒,蒋硕杰迅速脱颖而出。他的首篇学术论文发表于1942年11月的《Economica》杂志,批判凯恩斯的人口增长与就业理论。次年,他又批评尼古拉斯·卡尔多的股票投机学说,并于1944年挑战亚瑟·庇古的就业理论。庇古甚至回复承认错误,并修改其著作。这些批判对象正是哈耶克的论敌,这并非巧合,而是蒋硕杰受哈耶克影响的体现。

1945年,蒋硕杰以《景气循环和边际利润的波动》为题获得博士学位,该论文由哈耶克建议并指导,并获哈奇森银质奖章。尽管蒋硕杰在货币领域受丹尼斯·罗伯逊影响最深,但他始终视哈耶克为导师。

战后,他返回中国,任东北行辕经济委员会调查研究处处长,1947年执教北京大学。1949年迁台,任台湾大学教授,后赴美任国际货币基金组织研究员。1954年返台,任“行政院”经济顾问,并于1958年当选“中央研究院”院士。

蒋硕杰对台湾经济的贡献巨大。从1954年至1960年,他建议当局采用高利率政策对抗通胀,废除复式汇率,转为单一汇率,让新台币贬值至市场水平。这推动了贸易自由化、出口鼓励和工业分工,奠定台湾经济腾飞基础。同僚邹至庄回忆,他们说服当局采用市场经济制度是最大贡献。

1960年后,蒋硕杰转任美国罗彻斯特大学和康奈尔大学教授,但仍参与台湾政策,如1970-1971年任“赋税改革委员会委员”。1976年,他任“经济研究所所长”,1980年改任“中华经济研究院”院长。

他将台湾成功归功于放宽外汇管制和企业家精神,而非政府计划。他重新定义“出口导向”为自由贸易下的比较优势发展,甚至担心民主化可能损害自由经济——这正是哈耶克在《法、立法与自由》中探讨的问题。

叁 哈耶克的三次台湾之行:思想的直接传播

哈耶克本人三次访问台湾,进一步强化了其思想在当地的影响。台湾可能是哈耶克访问最多的亚洲地区(另一可能是日本,他曾任立教大学客座教授)。这些访问不仅带来学术讲座,还与本地经济学家互动,推动政策讨论。

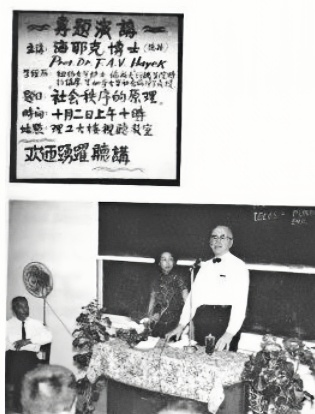

首次访问于1965年,由朝圣山学社成员施建生和萧铮主办,为期三周。哈耶克夫妇安排了五场演讲:10月2日在中兴大学讲《社会秩序之原理》;10月6日在屏东农专讲《自由社会的法则》;10月8日在台湾大学讲《自由之创造》;10月11日在“中国土地改革协会”和“中国地政研究所”讲《财产与自由》;最后在台湾大学法学院讲《自由竞争之政策》。这些主题与哈耶克的核心研究密切相关,如自发秩序和财产权利。

殷海光报道,哈耶克访问期间酬酢不断,其英语演讲起初流利,后因兴奋而混入德语口音——哈耶克的口音之重是著名的。媒体报道,他赞扬台湾土地改革。返德后,他在报纸称赞台湾经济为亚洲榜样。

1966年9月第二次访问,9月22日在台湾土地银行讲《公众福利与社会正义》,重申“公众福利”为自由经济下的和谐发展,“社会正义”为有害幻觉。回应提问,他预测苏联可能更资本主义化,并警告中央控制经济会导致帝国主义扩张——后世验证其准确。

1975年11月第三次访问,正值获诺奖后,规格更高。11月参加“自由经济与土地改革”座谈会,赞土地改革促进自由。11月13日在台湾大学讲《通货膨胀与就业》,费景汉翻译,听众爆满。11月14日在联合座谈会讲《现代民主制度的优点及缺陷》,建议提高选民年龄,确保议员独立——这源于其宪政框架。他会见蒋经国,次年获“中央研究院”名誉院士。

肆 其他弟子:邢慕寰、施建生与新一代传承者

哈耶克的影响在台湾广泛,不仅限于周德伟和蒋硕杰。邢慕寰是另一关键人物,受哈耶克深刻影响。他于1945-1946年在芝加哥大学进修,师从弗兰克·奈特、雅各布·维纳和哈耶克。三人均为自由主义少数派。邢慕寰特别指出哈耶克的影响:1946年春听哈耶克的“美国企业垄断个案分析”课,并阅读《集体主义经济计划》和《通往奴役之路》。前者否定计划经济的可行性,后者警告其奴役逻辑。这些奠定邢慕寰的自由市场理念。

在台湾,邢慕寰推动本土经济学研究和政策自由化。1980年代初,他与蒋硕杰呼吁自由化贸易和货币政策,批评政府干预扭曲资源。邢慕寰的著作如《通俗经济讲话》和《台湾经济策论》推崇哈耶克,强调政府角色限于维持秩序和公平竞争。他的贡献包括1970年代“中央研究院”六院士建言,推动经济转型。

施建生是朝圣山学社资深成员,1965年任台湾大学法学院院长时邀请哈耶克首次访台。他主持1975年演讲,并在媒体撰文欢迎哈耶克。其《现代经济思潮》增订版专章介绍哈耶克,1992年哈耶克逝世时写《哈耶克与凯恩斯》。施建生桥接了哈耶克的全球网络与台湾学术。

“中华经济研究院”的谢宗林和吴惠林也深入研究哈耶克。谢宗林翻译《致命的自负》,撰文剖析哈耶克货币思想。吴惠林通过媒体传播自由市场理念。新一代如新竹清华大学的黄春兴教授哈耶克理论,于学平研究奥地利学派。尽管哈耶克影响似在减退——如钱永祥所言,自由政体实现后,自由主义者“找不到北”——但在主流经济学转向“黑板经济学”时,这些弟子保持了哈耶克的哲学深度。

原载 葛陂小记

2025.9.28

张祚臣更多作品

世说文丛总索引

评论