陈佩斯将话剧《戏台》改编成电影搬上大银幕,这是一部多年不见的电影力作,我通过不同平台看过数次,就像一出经典的京剧大戏,值得反复看,咂摸其中的滋味。之所以一而再再而三地看,是因为梨园行是演戏的,它本身就是桥段丰富的戏,而这部精彩纷呈的电影精准地捕捉、并艺术化地再现了民国初年北京梨园行那个光怪陆离、充满张力的小社会。

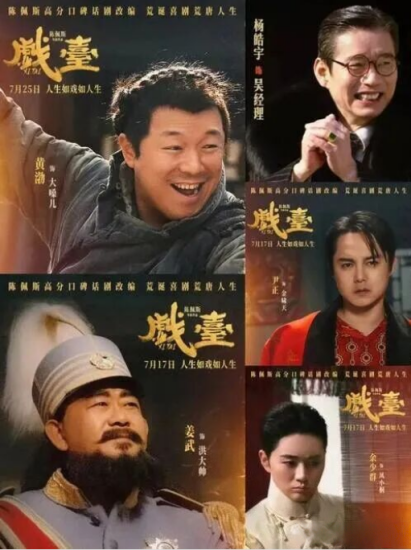

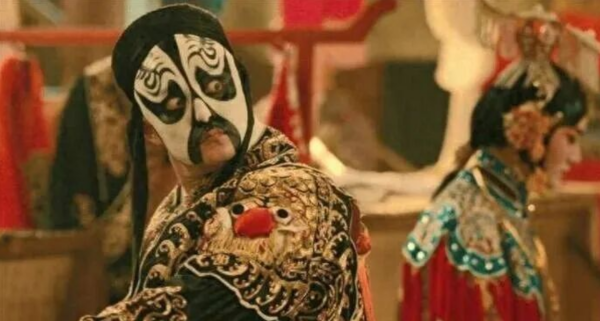

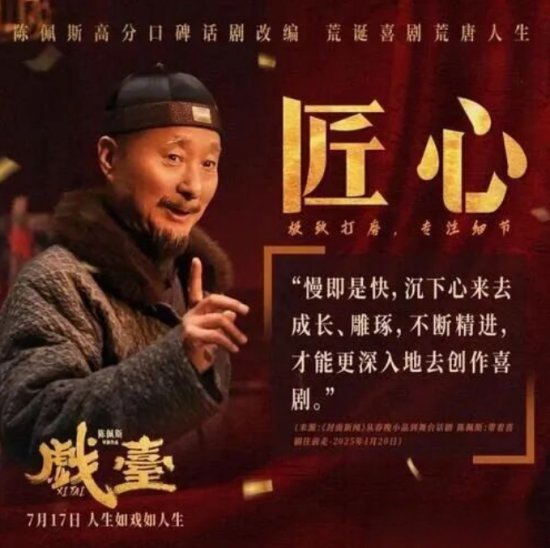

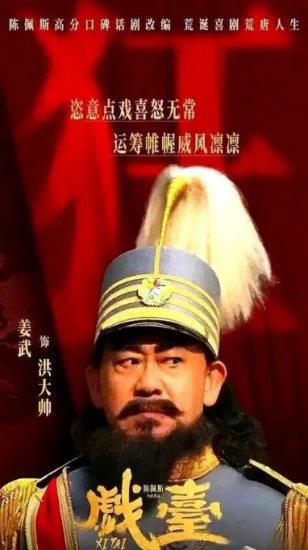

民国初年(通常指1912年至20世纪30年代),北京的梨园行正处于一个前所未有的“黄金时代”。这是一个名角辈出、流派纷呈,同时也是新旧交替、三教九流汇聚的复杂江湖。电影里很多人和事都能够引发对那个年代的联想,如金啸天这个角色,很容易让人联想到“十全大净”金少山,陈佩斯的《戏台》正是通过“戏台”上的权力中心“角儿”和更大的“戏台”上的权力中心“大帅”的不对称的冲突,将一代名伶的风采与境遇戏剧化呈现出来,从而让梨园江湖的众生相,浓缩于一个“后台”的方寸之地,上演了一出啼笑皆非又意味深长的悲喜剧。

“角儿”

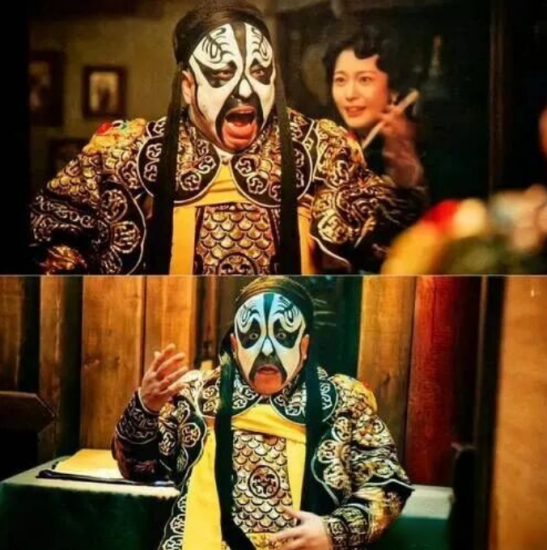

民初梨园行的核心是“名角儿制”。一位像“金啸天”这样的头牌老生或花脸,就是一个戏班的灵魂和摇钱树。这与《戏台》中侯班主对金啸天那种既敬又畏、百般迁就的态度就能看出。民国时期的京剧戏班“名角儿制”是中国戏曲史上一个极具特色的现象,名角(即主要演员)在艺术和班社运营中占据核心地位。这一制度不仅体现在舞台表演上,也深刻影响了戏班的组织结构、经济分配和社会关系。无论在台上还是在台下,角儿都是中心。

先来看“角儿”在台上的权力表现:首先体现在角儿拥有艺术主导权,在剧目选择方面,名角有权决定演出剧目,通常选择能凸显个人技艺的“本戏”(如梅兰芳的《贵妃醉酒》、程砚秋的《锁麟囊》),而非传统的“老戏”;是舞台表演的中心,整场戏围绕名角展开,配戏的次要演员需配合其表演风格,甚至剧本、唱腔可为其量身修改。例如,为突出马连良在《借东风》中的诸葛亮角色,其他角色戏份会被压缩;有临场发挥权,名角可即兴调整唱词、身段(“洒狗血”),配角需随机应变配合,凸显其权威。“角儿”可影响舞台调度:名角可要求特定配角、乐师(如琴师)为其配戏,形成固定搭档(如梅兰芳与琴师徐兰沅);演出顺序上,名角通常压轴(倒数第二出)或大轴(最后一出),黄金时间段的安排体现其地位。

在台下的权力表现在,经济分配权,名角按演出场次或季度获取高额报酬,远高于普通演员。例如,20世纪30年代梅兰芳一场戏收入可达千元,而配角仅几十元。头牌名角常组建自己的戏班,掌握财务分配权,甚至决定班底成员的去留。即便不是自己经营的戏班,角儿通常也拥有相当大的人事与管理权,名角可自主招募、辞退演员,要求配戏者符合其艺术标准。例如,金少山因性格傲岸,常与班主冲突,但因其艺术高超仍被容忍。在戏班排练(“说戏”)时,一般由名角或其指定教师主导,普通演员需服从调度。

“角儿”拥有丰厚的社会资源决定他们强大的话语权,名角与政商名流、文化界人士交往,容易获得资源支持。梅兰芳访美演出即依托银行家冯耿光等资助。在艺术改革上,角儿同样拥有话语权,名角推动京剧创新,如荀慧生引入话剧元素,周信芳创立“麟派”,其理念往往成为戏班的发展方向。角儿是规则的突破者,甚至有些规则是为他们而立,因此成了他们的特权,如程砚秋曾打破“搭班三年”的契约惯例,自主安排演出。生活待遇上,名角享有单独化妆间、专人服侍等特权,与普通演员形成鲜明对比。电影《戏台》很多细节可以看到“角儿”的这些特征。

总之,民国时期京剧名角制是艺术精英主义的产物,名角通过台上艺术垄断与台下资源掌控,成为戏班绝对核心。这一制度既催生了京剧黄金时代的辉煌,推动京剧艺术个性化发展,形成“流派艺术”,提升了表演的艺术高度与社会影响力。也暴露了传统班社中权力集中的弊端,戏班资源过度向名角倾斜,导致配角边缘化;部分名角专制行事可能阻碍整体艺术平衡。

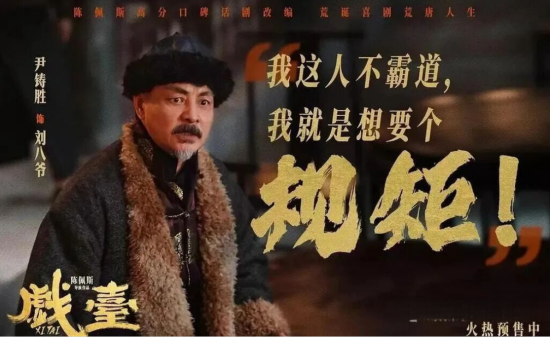

霸王

电影里“金啸天”很容易让人联想到“十全大净”金少山。金少山是净行的一座高峰,他嗓音洪钟,声震屋瓦,有“金霸王”之美誉。他性格豪爽不羁,有时也会“摆谱”、误场,但因其艺术造诣登峰造极,戏班和戏园经理无不包容。他的艺术生涯堪称中国京剧史上的一段传奇,其大起大落的人生轨迹,完美诠释了“性格决定命运”这句话。他的“火”与衰落,是天赋、时代与个人性格交织下的必然结果。这与《戏台》中金啸天“关键时刻”可能掉链子的设定高度吻合。

电影设计了一个桥段,洪大帅赢了黄大帅,拥美妾鼓乐进京,他那位爱戏如命的“小六”看到“金啸天”的水牌(演出广告),顿时喜形于色,而市面上,三教九流压根没把轰鸣的炮声和城头变幻的旗帜当回事,津津乐道的是“金霸王”,金啸天还没出场,其强大的气场已经如泰山压顶笼罩着戏里戏外,这与当年的金少山十分吻合,这位“十全大净”绝非浪得虚名,他的“火”,是现象级的,是一种横扫梨园的震撼。

金少山的成功源于以下几个无可比拟的因素:首先是天赋异禀的“黄钟大吕”之音,这是他最核心的资本。他的嗓音高、宽、厚、亮四美俱全,宛若洪钟,声震屋瓦。在没有任何电子扩音设备的时代,他的声音能灌满剧场的每一个角落,甚至传出剧场之外,让路人驻足。这种天生的“本钱”,是历代净行演员梦寐以求而不可得的。他一张口,便有“石破天惊”之势,足以让观众瞬间沸腾。其次是他打破了京剧净角的固定界限,创立“金派”,在他之前,京剧净行(花脸)有较为明确的分工:“铜锤花脸”重唱工,但表演可能失之于板;“架子花脸”重做功、念白,但唱工往往非其所长。金少山以其无与伦比的嗓音和魁梧雄伟的扮相,打破了这一界限。他唱工一流,做功、身段也极具气势,真正做到了“唱做俱佳”,将铜锤的“唱”与架子的“做”融为一体,开创了“金派”花脸艺术,将净角的表演提升到了一个全新的高度,被誉为“十全大净”。他是花脸“挑班”成功的第一人:在京剧历史上,生(老生)、旦(青衣)一直是挑大梁的行当,而花脸多为配角。但金少山凭借其超凡的艺术号召力,于1937年在上海独立组建“松竹社”,正式以花脸行当挑班主演,大获成功。这是破天荒的壮举,标志着花脸行当地位的极大提升,也将他个人的声望推向了顶峰。他有着契合时代的“明星气质”:金少山身材高大,扮相威武霸气,台风潇洒磅礴。他扮演的项羽、包拯、尉迟恭等角色,气魄宏大,有“神似”之誉。这种近乎完美的舞台形象,满足了观众对英雄人物的所有想象,使他成为那个时代当之无愧的“超级巨星”。前辈剧评人丁秉𬭼在《菊坛旧闻录》中有这样的描述:“金少山的天赋条件最好,方面大耳,身材魁梧;站在那儿像半截黑塔,天生是唱花脸的材料。嗓音高而宽,气力充沛,说他的嗓音能声震屋瓦,真不算奉承。梨园管嗓子叫“本钱”,有嗓能唱,沾了大部分的光;其余的做派、身段、武功差一点,观众都能原谅。反之,如果没有嗓子,就吃了大亏。即使念、做、武功都好,也不容易红起来。所以金少山的成功,四分之三靠天赋,他能破天荒以花脸挑大梁即在此。”这也是电影中思玥两次献身于他(一真一假)的缘故。

然而,正是这位如日中天的艺术家,其衰落的速度也同样令人唏嘘。吴小如先生早年写过金少山之死,他有这样一番慨叹:“而金伶所以美中不足,功亏一篑之处,却在他的生活糜烂,对艺术不忠实一一松懈敷衍。最大的毛病,是恃自己有“本钱”,有“天赋”,便奴视一切,满不在乎。终于潦倒以殁,人琴俱亡。从这儿我们可以看到一点人生的消息隆替来。即‘天助自助者’,自暴自弃的人是没有好结果的。”他的衰落并非源于单单因为艺术水平的下降,而是其个人性格与时代变迁共同作用下的悲剧,首先缘于挥霍无度,不善理财:金少山一生豪爽仗义,但更有挥金如土的恶习。他收入极高,但毫无理财观念,有钱时便呼朋引伴,大摆宴席,接济他人,甚至沉迷于养鸟、养猴等各种嗜好,开销巨大。常常是上一场的包银(报酬)还没到手,就已经预支殆尽,导致他经济上始终处于寅吃卯粮、债台高筑的状态。其次是他的散漫不羁,艺德有亏:金少山是出了名的“毛病大”。误场、泡戏(演出不卖力)是家常便饭。即便台下已座无虚席,观众翘首以盼,他仍可能在不紧不慢地聊天、逗鸟。班主和戏院经理对他又爱又恨,常常需要提着灯笼、备好黄包车在门口苦苦等候,甚至要磕头作揖地求他上场。这种对艺术和观众的不够尊重,逐渐消耗了他的行业信誉。这与《戏台》上金啸天几无二致。

由于长期挥霍和没有积蓄,当他的艺术巅峰期过去,号召力因而下降,经济状况急转直下,加上晚年身体多病,无法维持高频次的演出,生活陷入了极度贫困,1948年,曾红极一时的“金霸王”于北京去世,结局令人扼腕。

班主

《戏台》中的侯班主是梨园生态中至关重要的调和剂。他周旋于名角、徒弟、票友、军警宪特乃至各路黑帮之间,是维持这个复杂系统运转的关键齿轮。梨园行有句老话“宁带千军,不领一班”,极其凝练地道出了戏班班主的难处与辛酸,而电影《戏台》中的侯班主这个典型完美地演绎了这句话的精髓。

“宁带千军,不带一班”,这句话的核心在于管理的对象不同。千军易带靠的是纪律和权威,军队等级森严,令行禁止。主帅发号施令,服从是士兵天职。一班难领,盖因戏班子靠“角儿”吃饭,是“角儿”就各有绝活、各有脾气、各有算计,带领管理一个戏班靠的是人情、面子、平衡和智慧,因为你要协调的不仅是工作,更是复杂的人际关系、艺术上的分歧等等。从这个意义上说,管理一个戏班的复杂性和心累程度,远高于带领一支军队。

对外,侯班主首先要保证票房收入,要对戏园子的东家负责,在京剧火爆的年代,票房压力相对小一些,最大的困境是面对权力时的应对,电影中,当大帅要来听戏时,整个戏班的生死存亡都系于这一场演出,这种压力是巨大的。而这位大帅是个“棒槌”压根不懂戏,不按规矩出牌,非要让自己以为大角,其实连票友都算不上的二半吊子上台主演,这对戏班来说是“天大的事”,打乱了所有既定安排。班主不能拒绝,只能想尽办法周旋、妥协,确保演出“顺利”进行,哪怕这个“顺利”已经面目全非。侯班主面对威逼时,那种卑躬屈膝、胆战心惊又不得不强装镇定的样子,正是班长在强权面前无奈与挣扎的写照。

对内,班主需要协调“名角儿”与维护“规矩”。电影里头牌名角金啸天毛病多、架子大、脾气大,动不动就抽大发上不了台。班长既要哄着他,保证他登台,又要在其艺术任性和现实压力之间找平衡。当大帅要“大嗓”顶替金啸天唱霸王时,这彻底打破了梨园行的规矩,班主就得安抚原本就“味味”的“角儿”凤小桐,还得安排所有配戏人员去“傍”好这位特殊的“票友”,其协调难度堪比一场灾难救援。当面对专横跋扈的刘八爷、仗势欺人的徐处长以及把人命当儿戏的军阀洪大帅的种种刁难甚至霸凌时,他只能委曲求全装孙子。而在戏班的龙套、乐队、衣箱、梳头、检场等面前,他还得充大个。通过《戏台》,可以看到,一个成功的戏班班长必须具备以下核心能力:高超的社交手腕(“人精”):能在东家、权贵、名角、班底等各方势力之间游刃有余,平衡利益,化解矛盾;极强的危机处理能力:面对各种突发状况(如名角罢演、权贵干预、演出事故),能迅速找到解决方案,保住戏班的脸面和饭碗;深厚的行业知识:必须懂戏,懂行规,懂每个环节的门道,这样才能服众,才能做出正确的艺术判断和人员安排;超强的心理承受力:受夹板气是家常便饭,必须能忍辱负重,内心强大;一定的艺术眼光和市场嗅觉:知道什么戏卖座,如何捧红角儿,带领戏班在竞争中生存下去。

“宁带千军,不带一班”,戏班班长这个角色的独特性和复杂性,注定不是一个简单的管理者,而是一个在艺术、人情、权力和市场的钢丝上跳舞的艺术家。《戏台》中的侯班主正是这个角色的一个缩影,是那个时代班主们生存状态的写照。

挎刀

《戏台》里饰演虞姬的男旦凤小桐一出场,就酸不唧唧自称“挎刀”。这涉及演员在台上的位置和各自“包银”的身价,还涉及到京剧史旦角地位演变,需要从戏曲行业术语、历史发展和人际关系三个层面展开讨论。

在戏曲行话里,“挎刀”专指次要演员为主角配戏的从属关系,就像挎着刀护卫主角。在《戏台》中,凤小桐(余少群饰)自称给金啸天(尹正饰)“挎刀”,表面是自谦,实则点明其在戏班的实际地位。作为金啸天的师弟,他虽技艺精湛(饰演虞姬),却长期居于师兄的阴影下,承担配角职能。就像初出道时张君秋与马连良的关系,也类似于梅兰芳与为他配戏的“二路旦角”的搭配模式,在舞台上,配角需精准衬托主角,艺术发挥空间受限。传统京剧中生行(如霸王)长期占据中心,旦角(如虞姬)更多是陪衬。另外,更重要的是,凤小桐的“挎刀”身份映射民国戏班的等级制度:班主侯喜亭(陈佩斯饰)为保障戏班生计,要求凤小桐配合冒牌“霸王”大嗓儿(黄渤饰)演出,即便后者荒腔走板,凤小桐仍被迫妥协,忍着委屈登台。一句“都指着你活命啊”道出其艺术理想向生存压力低头的无奈。

电影的结尾,通过大嗓说出新大帅喜欢男旦,在电影里这是一种暗讽,却是一个戏剧史的事实,随着旦角的地位越来越高,旦角不再是“挎刀”的身份了。京剧形成初期以老生为主(如“同光十三绝”),旦角多演闺阁配角。电影里凤小桐的虞姬形象虽美,却需依附“霸王”存在,但凤小桐也不仅仅是配合,他对戏曲的坚守(如拒改戏词),暗合旦角艺术家对艺术话语权的争夺。事实也是如此,20世纪初,王瑶卿开拓了旦行表演领域,梅兰芳等旦角艺术家通过创新表演和剧目,尤其是通过梅兰芳继谭鑫培之后成了实际的梨园领袖,确立旦角独立艺术地位。电影里金啸天作为主角享受名角待遇,凤小桐却要“挎刀”配戏,表面是等级关系。其实名角之间不是泾渭分明的你上我下的关系,其中更多的是对对方的艺术的尊重和欣赏,当金啸天登台救场时,凤小桐立刻眼露欣喜,面对军阀压迫时,两人又默契坚持原版《霸王别姬》。这种关系既有行业尊卑的现实,又有艺术共鸣的温情,还有面对强权时的同仇敌忾。

捧角

《戏台》将捧角的各种情态都做了或真实或漫画式的展示,路旁食客对角儿的期待,地痞刘八爷的“豪情”,军阀姨太太思玥的“献身”,炮火中坚持看到最后的戏迷,无一不是捧角。

捧角文化始于晚清,随着商品经济发展和报刊业繁荣,观众对戏曲演员的关注从艺术欣赏转向个人崇拜。捧角者通过持续捧场、赠金银财物、撰写诗文等方式提升名伶地位,形成一种独特的情感联结与文化认同。戏迷捧角儿是真砍实凿不惜财力,且花样甚多。细分起来有前台捧、后台捧、文捧、武捧、艺术捧、经济捧等说法,其间又相互穿插,搭配混用。比如前台文捧,是说迷党们搜肠刮肚,罗尽世间妙美之词,著文、作诗、集册、题匾。前台武捧,即成群结队预先包厢占座儿,角儿一出台,先齐声来个好儿。然后不管角儿是唱是念,必定一句一个好儿。别小瞧喊几句好儿,里面可藏着不少事。光是脖粗筋赤没完没了拼命使拙劲者只能算是雏儿,老到的捧角儿家讲究事半功倍。他们首先时机拿得稳,都是趁着别人喊累了青黄不接的当儿,抽冷子来一句,很符合兵法里的出奇制胜。其次“好”字须带腔儿。这些人都喜欢唱两口儿,平时吊嗓儿学腔儿对吐字归韵,字头、字腹、字尾这些内行玩意儿也知道大概,至少喊个“好”字足够承应。所以他们喊出来的是“好哇唔”,这“好”字拐弯儿带钩儿,满宫满调,既有味儿而又不浮滑。角儿一下台,捧角儿者全体离席。在他们眼里只有心仪的角儿,若是多瞧了别人一眼,就好比烈女失身,罪莫大焉。他们起堂也是让戏园儿老板见识见识他们捧的这个角儿多么能叫座儿。后台捧是戏园子老板和戏班管事的差事。无非是想尽办法把戏码儿往后排,能唱大轴儿绝不派压轴儿,能唱压轴儿绝不来倒第三。再一个就是海报排序尽量靠前,名字写得大如斗。还有的在台前多加几盏灯,单等角儿上台突然摁下开关,角儿还没怎么着,就先落得满身光彩。艺术捧就是文人帮角儿满处淘换戏本子,编剧改词儿,说戏择毛儿等,通过品评提升文化话语权。经济捧自然是用白花花的银子了,商贾借捧角彰显财力,如银行家如冯耿光支持梅兰芳。市井民众则在群体狂欢中获得归属感,如“梅党”“白党”等粉丝团,既推动艺术创新,也强化了地域文化认同。捧角催生了专业剧评发展,文人试图剥离“重色轻艺”的陋习,转向对唱腔、身段的艺术分析,专业剧评家(如齐如山、徐凌霄)曾致力提升京剧批评的艺术性,抵制盲目捧角。捧角文化似一面棱镜,既照见近代市民社会的生机与浮躁,亦映出现代性的悖论——技术拉近距离,却稀释了人与艺术最本真的联结。当我们在直播间为偶像“打赏”时,与百年前戏园中抛向舞台的银元,或许并无本质不同。

禁戏

《戏台》最大的矛盾冲突是洪大帅改戏,漫画式的洪大帅入了“戏”,他把自己想象成了霸王,他不能过不了河,他的虞姬不能死,非得要演员修改《霸王别姬》的结尾,形成紧张的戏剧张力让一部戏剧电影具有了悲剧色彩。

电影中看似荒诞的情节都有自己的生活原态,现实中军阀干预剧目内容的典型案例不一而足,如袁世凯禁演《皇帝梦》、冯玉祥干预戏剧、曹锟禁演“骂曹戏”、韩复榘审查剧目等,特别有意思的是张作霖禁演《凤还巢》风波,说起来让人啼笑皆非。

张作霖曾于1928年禁演梅兰芳新剧《凤还巢》,其原因竟是“凤还巢”谐音“奉还巢”(“奉”代指奉系军阀),认为该剧暗示奉军败退回东北。北伐军节节逼近的敏感时期,此举被民众视为“大帅心虚”,当时,民间迅速流传讽刺段子:“凤非奉,巢非剿;大帅心虚,戏台封刀”。小报借题发挥,刊打油诗:“霸王别姬禁南都,凤还巢封北地哭。古今权贵一般蠢,只许州官放爆竹。”将张作霖与同期南京禁演《霸王别姬》的国民党并提,暗讽当权者文化专制。面对强权,梅兰芳团队虽未公开对抗,但通过私下“堂会”形式为名流演出《凤还巢》,消息经小报扩散,引发民众对禁演令的更大不满。部分戏班将剧目临时改名《鸾归宅》继续上演,以“谐音替换”反讽张作霖的忌讳。文人撰文抨击:“戏名即罪证,文字狱复燃”,直指禁令暴露军阀的愚昧与专制本质。《申报》刊文称:“艺术沦为权力玩物,可叹梨园蒙尘”,引发京津文化界声援。

没想到,一禁成谶,张作霖颁布禁演令后仅数日(1928年6月4日),其专列即在皇姑屯被炸身亡。民间将两事串联,衍生出“禁戏触天怒”的传说,戏称:“《凤还巢》成谶语,大帅真‘还巢’”。虽属附会,却反映民众对军阀统治的厌弃心理。

张作霖禁演《凤还巢》的闹剧,是军阀统治末期文化恐惧的缩影。民间以嘲讽、迂回抗争、舆论发酵等方式回应,不仅加速了奉系军阀权威的瓦解,更成为观察民国社会心态的独特切口——当权者越畏惧符号,符号越化作刺向其权力的匕首。

票友

《戏台》中那位莫名其妙登上大舞台过了一把“角儿”瘾的票友“大嗓”是民初梨园一道独特的风景线。送包子的伙计大嗓,是一个极为生动、丰满的票友形象。他并非一个简单的喜剧符号,而是浓缩了票友群体的诸多典型特征:极度的痴迷与热爱,大嗓对京剧的痴迷是刻在骨子里的。他不仅会唱,而且对名角“楚霸王”的唱腔、做派如数家珍。这种热爱超越了他的本职工作,成为他精神世界的全部;有一定的技艺基础,但存在缺陷。大嗓有一条好嗓子(这也是他名字的由来),这是作为票友的“本钱”。他敢于在后台“喊两嗓子”,也确实有几分味道。然而,他的技艺是业余的、不规范的,缺乏名师系统指点,尤其是在“板眼”(节奏)上存在明显问题。这代表了大多数票友的普遍状态——有亮点,但不全面、不精深。对“角儿”的崇拜容易演化为自我投射,大嗓对名角的崇拜近乎迷信。当阴差阳错被推上台时,他内心那种从“崇拜者”变为“被崇拜者”的巨大满足感,是无数票友深藏心底的梦想。票友看戏,不仅是欣赏,更是一种代入式的体验。与专业体系的隔阂与碰撞是票友不可回避的缺陷,大嗓误打误撞登上戏台,引发了一系列混乱。这深刻揭示了业余的“票友世界”与严谨的“职业戏班”之间的鸿沟。专业体系讲究“一棵菜”精神,需要严格的训练、默契的配合和绝对的规矩,而大嗓的闯入,像一颗石子投入平静的湖面,打破了这种秩序。这正说明了“玩票”与“卖票”的本质区别。大嗓这个角色,可以说是千千万万票友的一个缩影。他可爱、可敬,有时又显得可笑、可叹。他代表了京剧艺术深厚的群众基础,也反映了业余爱好与专业殿堂之间的距离。

现实中,票友是京剧艺术的生态基石,是京剧史上一个极其重要的群体,他们不仅是观众,更是参与者、传播者和推动者。历史上的票友多为有闲、有财、有文化的阶层,如贵族子弟、文人、商人等。他们经济宽裕,有余力追求精神享受,将唱戏视为风雅之事。他们组织“票房”(票友聚会练习和演唱的场所),请名师教戏,定期“过排”(像正式演出一样化妆、穿行头,有文武场伴奏),自娱自乐,有时也进行义演。票友是社会的中坚力量,他们的喜爱和参与,极大地提升了京剧的社会地位,扩大了其影响力。由于懂行,票友是极其挑剔的观众。他们的“捧”与“贬”,能直接影响一个角儿的声誉,客观上鞭策着演员不断提高。不少票友有很高的文化修养,他们为演员改戏、编词,甚至像清逸居士(溥绪)那样为名角量身定制剧本(如为杨小楼编写《霸王别姬》本子),直接参与了艺术创作。可以说,没有票友的热情参与和鼎力支持,京剧艺术难以达到如此辉煌的高度。他们是金字塔坚实的塔基。

言派创派人言菊朋先生是从票友“下海”到“角儿”的典型案例,言菊朋出身蒙古正蓝旗世家,曾在蒙藏院任职,是标准的“官宦子弟”。他酷爱谭鑫培的谭派艺术,天资聪颖,钻研极深。他看谭鑫培的戏,每场必做详细记录,对谭的唱念做打模仿得惟妙惟肖,被誉为“谭派名票”,其造诣已远超一般票友,达到准专业水平。民国后,言菊朋家境渐衰,加之他对京剧的热爱已无法仅通过“玩票”来满足。在现实压力和艺术追求的双重驱动下,他最终决定“下海”成为职业艺人。言菊朋的嗓音条件与谭鑫培盛年时不同,单纯模仿难有出路。这是他下海后遇到的最大艺术瓶颈。面对挑战,言菊朋没有故步自封。他凭借深厚的文化底蕴,对谭派艺术进行了深刻的反思和改造。他结合自己嗓音较窄、但韵味醇厚的特点,广泛吸取其他行当(如青衣、小生)甚至大鼓的唱法,精心揣摩字音、声韵,创造出一套以“腔由字生、字正腔圆”为特点,唱腔精巧细腻、跌宕婉转的演唱风格,世称“言派”。言菊朋的成功,在于他完成了从“模仿者”到“创造者”的蜕变。 他不仅克服了“票友下海”的先天不足,更开创了一个新的艺术流派,这在京剧史上是极为罕见的。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论