第四章 经历“文革”

我在“文革”中

早在一年前机关学空军做人的政治思想工作经验,整风会上有的领导竟然直接讲反话:“我们之间不是团结问题,是听话不听话的问题”“讲思想教育要一把钥匙开一把锁,你这把锁锈死了怎么开!”为这,我直接到党委告状——从此,我有了敢在机关造反的名声,引起了后来的好些人对我的簇拥和造事。如把我从外地叫回来当机关造反领头的,在北京,因为我很“勇敢大胆”,被大家推举为对海军首长当面辩论“首席发言人”……其实我哪有什么能力,更加无政治头脑,后来起来的实权派们苦斗恶斗部长们,例如用烟头烧丁部长的手指等恶劣行为,我极其反感——又成为“逍遥派”了。我一贯反对武斗等恶劣行径。实在也对军内外的各种大派系的恶斗,无知也没有什么兴趣。历来我就厌恶专制庸俗帮派。我始终只是个关心自己的业务圈子里那些人和事而已。

可是“文革”在我身上从开始所谓“单独造反”到受“处理”,到政治部给予正式平反前后经历了十五年。也可算为经历曲折,教训丰富。历史的经验值得总结。我曾经有小诗云:曾因“文革”卷沉浮,终得劳动平等身。“文革”给我上了深深的一课!

长途电话

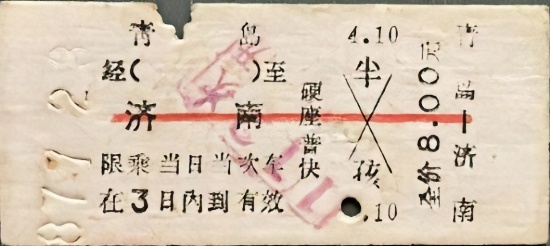

1966年7月,我正随舰队邓龙翔副司令员带领的工作组,在旅顺基地下属岛屿上检查工作。突然接到青岛的长途电话,是机关里一位年轻朋友打来的,电话里,他急切地告诉我说:“家里动起来了,你快回来吧,大家都等着你!”听了这话,我知道,这是说机关有人在造反了。至于为什么要急着让我回去,我并不知道内情。接到电话后,我找了个理由,尽快返回了青岛。

那天一进机关大门,院子里有很多人,气氛相当热烈。

机关大院分为上下两个区,三米多的高差,中间设置着大挡土墙,挡土墙上面是篮球场以及礼堂食堂等另外两栋楼。我一进门,只见挡土墙上张贴着大幅标语,竟然是“热烈欢迎朱林根同志归队参加运动!”整个标语好长,每张纸有半人多高,红纸黑字,每张纸一个字。

有几位见到我,好像迎接什么人物一样地跟我打招呼:“回来就好,大家在等着你!”有的甚至说是“如今当权派在要手段”,(在这个时候)让我出差在外,是当权派故意安排的,把我跟运动隔开。天啊,我从来没有享受到如此礼遇,让人晕乎乎的。

看到这些,听到这些,我感觉到,有人希望动起来,希望出点什么事。跟我主动交谈的人,有平常在一起的,也有好些其他部处较新面孔,有政治部的,港湾处的,财务处的,还有油料处、军械处的,我自己单位里也有对我特别热情的,包括那位给我打长途的。

我看出来了,他们有人平常和我一样是“灰不溜秋的”,他们要跟我结成一伙“统一战线”。从此我“领着机关这些勇敢分子干开了”。

我成了“领头人”

1976年2月北海舰队五大部机关干部上了北京,行动口号是要求海军批准舰队开展“四大”。

那时北京的首脑机关里,好些头面人物被打倒,靠边站了,主持工作的是海军政委。我们一起去的一百多号人,有的四处游荡,有的到北大看热闹,有的借此机会探亲访友,每天都集中在一起去找政委说事的,约有七八十人。这些人大多是“勇敢分子”,像我一样,是“肚子里有气”的。我们提出的问题是:“请批准舰队开展‘四大’,海军若无权,请向军委、向林副主席报告。”

这些活动经多次直接与政委对话答辩,由于我总是领先口号,对答语言快捷鲜明,发展到后来,我被推选成为这帮人中的“首席发言人”。每天早晨大家出发之前总要议论一番“今天怎么进行”议论之后有人提议“大家不要都说,挺乱的显得我们软弱无力。让这位(老朱)一个人对答辩论”。后来又到海军司令员家里找司令员“请求”。

这样的连续了好多天,后来我们挨整时,曾经指名要找出“那个胖胖的南方人”。南方胖胖的,就是在整我时的标志了。

当时被称为“二月造反”的北京之行,我也“惊奇地发现”自己竟然有如此的机敏和勇敢,头脑清醒语言快捷……

在肖司令员家里,还出现过一个特别的插曲:与对政委不同的是,我们是以尊敬和善意的态度请求首长支持我们的要求。答辩对话中,司令员还主动讲几句党内斗争中的话,他动了感情似的,突然过来拥抱了我,(我话多,也离他最近)并说“今天与大家见面机会难得”。之后首长叫警卫员拿烟来。“不要误解是请谁抽烟。”他转身入座,轻松地点火抽烟了。这个动作使当场人都“莫名其妙”。其实细想起来,是个特殊的背景造成的。

“二月上京造反”理所当然是我后来被挨整的原因之一。也是“文革”中我的一笔硬账。对了?错了?谁清楚其中的所以然。

进了学习班

机关经过几次闹动,政委认定了我是“造反派”头头了,他先后四次单独找我交谈,特别介绍他打济南时抓日本鬼子的战斗故事,表明自己战斗英勇没有历史问题,他与我交谈目的很明确,而且很讲究方式:第一次是与卫生部副部长一起来的(我的建筑科当时就是我们活动场所)说是感冒了,让我弄点开水吃药(显得很随意,避免突然见面造成可能的尴尬)我们很融洽的交谈了一些,后几次他还讲了好些别的干部的事,最后一次他直接提出来让我到他家里去:今天家里没人,我们好好交谈一下——我很不习惯,没有去成。宋政委与我交谈也总不忘记对我的适当批评和嘱咐,希望我加快进步。后来我进了“学习班”。他与新起来的班子配合得很好,最后是被上调到北京做更大的工作去了——从政委的主动接近我,可以看出当时我是“造反派头头”的位置,但是我很快就挨整了,他应该感觉到在我身上下的功夫是用错了地方的。

后来我进了“学习班”,这是一帮子有严重问题的人。在这里却有过一次让人哭笑不得的插曲:学习班当然不准回家,还要参加些劳动。形势一变,人就有变,前面我讲过那位急着打长途电话催我回机关的人,此时的身份是重点帮助我转变立场的人了。这里讲一个小故事:由于我生性好动,即便是在这里,也不误我的强身计划——“每天要出两身汗”雷打不动,于是在学习班里,有体力劳动时,看上去我格外卖力,这却被那些人认为我“表现不错”,于是他找我谈话,并“代表领导层”,表扬我从劳动如此卖力来看态度有所转变,“领导上希望你继续努力,早一点回到正确路线上来”……我哪吃这一套,当然不买账,我回答说:现在我明白了好些道理,从今以后,我就会更热爱毛主席,凭劳动吃饭。我让他碰了个不硬不软的钉子,进一步惹恼了他们。就说“你要是这样的态度,后果要自己负责!”

而我凭着性子来。我就是我,“我行我素”,难怪有人说我是茅房里的石头。

我该走了

1969年秋,我接到通知,命令我复员——离开部队,这是情理之中的事。接到命令,我内心很平静,知道内情的人都明白,面对长期对阵,我是失败者,我该走了。

人民军队培养了我,我也奉献了全部青春年华。但真要离开部队,要说心里不难受是假的,内心虽然相当迷茫,但也感到一阵轻松——我对机关里那种脱离实际的生活已经十分厌倦了,火热的社会对我有着强烈的吸引力。

接到命令的那天,机关的人们正在开业务会议。我从他们面前走过,他们的表情是木木的。有的似笑非笑,有的似曾相识似的跟我打招呼,我在心里坦然。

领导对我做了交代:去向、待遇……我相信他们相当的解脱,因为我没有提出任何要求和问题,他们不用对我进行任何说服教育工作。

交代过程中,双方都显示出结束式的轻松。双方都在微笑,我觉得,这种微笑中的告别,倒真有点男子汉的气派。对视中,我好像在说我输了,我走了,没什么。他在微笑,好像在说,你是该走了,输的是你。

我把要走的消息告诉了妻子,为了调整一下气氛,我带全家一起到山上游玩了一天,还照了相。可惜临走时忘了将孩子的玩具带走。

照片上的玩具,作为最后的纪念留在了那身后的台阶上了。人走了或许就该留下点什么。这颇有点象征意义。

奇怪的小会

可是在要离开部队之前,突然接到通知,要我参加一个小会。会议只有三个人,我、领导,还有一位陪会的杨科长。

不是什么都办完了吗,怎么还开会?我有点疑惑。

会议的地点是处长办公室,三人的小会,不叫欢送会,叫交流意见会。

这是一个奇怪的会。

按规定,对离队的干部,干部处有个例行公事般的伙房加餐小宴。

那天,我全家都去了,连我母亲,一共五个人,是干部处的吕干事出面作陪的。按惯例,单位里有人要走,通常还要开一个欢送会。

可是,今天却不是欢送会,是意见交流会。当时同时要复员走的还有其他三四个人,为什么只有我一个人来“交流”呢?

首先说了一些不痛不痒的话。

可是,我看见这位领导,对我说的话记录得特别仔细,我当时奇怪,这是什么意思啊?我的话有意义吗?很重要吗?肯定不是的,这让人疑惑?

当时我还在麻木不仁地说着,笑着,不当回事。可是我真的错了,原来他们在准备材料,他们在找把柄,看看能否记下点反党反社会主义的反动言论——这是后来才明白的。

会议进行中,还出现了一个怪事,他们从门诊部要来了一张单子,交给我一张病历卡,说,“这是最后定下来的,你身体不是很好,给签发了医生证明。”证明里写着“中耳炎”三个字,还有医疗补助,费用是500元。单子让我看了一下就收走了。

我有中耳炎,给了500元补助?我什么时候得了中耳炎?真是有些蹊跷!这样,我的复员费就比别人多了500元,从5600元到6100元。

500元在当时可不是一个小数额啊!但我根本不相信有这样的好心人,为了照顾我,千方百计出点子办这种好事。对这突如其来的“财运”,我丝毫高兴不起来,总感觉这里好像有什么事瞒着我。什么事呢?却无法弄清楚。

会后,那位陪着开会的科长讲了一句话,“他们给增加了病情证明”,这话也让我摸不着头脑。

事情直到十年后,部队党委给我下达平反结论时,金处长接见我才解开这个谜——有人向厂军管会送了黑材料。定性为敌我矛盾。

要我复员,总要有理由,这个人有病,算是很充分的理由了吧!

可是,我十年来是我最健康的,我常年坚持锻炼身体也是出了名的,论年龄,当年我只有38岁,常年风风火火,加班加点,我想不到的是,让我复员当工人的理由竟然是因为我有中耳炎!

这是个奇怪的小会。

他们为了“搜集黑材料”专门开这样一个会,所以没有请其他几位和我一批复员的人参加。

欲加之罪何患无辞,这是一套完整的计划。会后我人走了当了工人,黑材料紧跟其后,送到了工厂军管会。这才在工厂演出了一场险些致我死地的丑陋恶剧来。好在我命大,一来得道多助,我有那么多战友的支持,二来大势逆转,“九一三”就像我的战友老王所说的“他们进去了,你就不会进去了”。

可怕的厄运,只闪现在历史的瞬间就消失了。这是后话。

我安安稳稳地离开部队,开始了船厂维修电工的生涯。

我进了北海船厂,大批判斗争在升级,有人抓住我一句玩笑话要我作检讨,后来有人告诉我,厂军管会要成立对我批判的专题小组,还派人给我谈话:要我严肃对待,“协助组织弄清自己的问题”——这些做法让我不知所以。

这时,我的朋友们接二连三找我“通风报信”,在市工商局“支左”的首席军代表王学英,专门约我谈话说:有消息说你的问题是部队有人搞了材料,与当时你对海军的造反上了纲,并说的按目前政策划线,你是出了线了,我们这些(在军队的熟人)都帮不上忙,你要有充分思想准备。现在的政策可能性“先抓后批判”——老王停了一下又说“对家属你可以放心,我们都会给予照顾好的……”。老王之后,还有市房管局军代表老耿、小田,也专门到我家里来说这事。同时厂里的气氛也变了,停止了我正常的工作……

突然的袭击,让我无法承受,也无处诉说——我在被基本看起来之后,我想得很多,灾难来临人在工厂,无处申诉,单凭我的本性不能遭受在工厂中无端的侮辱,思想的煎熬,最后我“找到了一条独特的出路”:我想以“工伤事故”触电死亡,来结束灾难——维修电工,正在天吊行车上搞维修不慎触电,人必然从高架上甩下来,无可挽救。

这是我的小聪明,想出了这样的计策,我一展多少天来紧锁的眉头,心里很高兴。这能保全家庭不受政治牵连的招式。那天夜里,我对正在熟睡的妻子默默告别“对不起了,我们夫妻只能到此分别了”。

事情的转机是“913事件”。有些大人物被拘了,好友们纷纷告诉我“他进去了,你没事了”。我的好运又使我逃过了一场灾难——好些人多还不知道这个巧中巧的人命关天的大祸——事情的真相,“从部队送黑材料”到又另外一些好心人不服气,最后是以组织的名义,从军管会里撤回了材料,这些故事,我是在直到十年后1980年给我政治平反时,会见了金处长才明白了来龙去脉。

“得道多助”吧。回顾历史,原来我有太多的朋友战友和支持者——我木讷、我迟钝,长期以来,我总以为大家对我有看法,感觉孤独感觉苦闷,感觉人们不理解我。在关键时刻,才知道支持我的同情我的,从上到下各个阶层里,竟然有那么多的战友。过去远没有认清这些可爱的伟大力量。我感觉幸福和充满自信。

阿林更多作品

世说文丛总索引

评论