报道概要如下:本市居民郑健先生看到本台关于检察机关监督做好王献唐陵墓维护管理报道后向电视台反映,他的祖父郑爰居也是一位和青岛渊源颇深的知名学者,为文物保护做出了不小的贡献,现在他的墓不仅没有被列为文物保护单位,甚至连墓碑的名字都被刻错了。

原来,郑爰居先生1958年去世后葬于青岛第五公墓,1999年第五公墓改造成福宁园公墓,之后先生的后人发现,碑座上名字变成了郑爱居,在确定墓主就是自己的先人后,多次要求墓园管理方修改都没成功。园方的理由是第五公墓转来的登记簿上的“爰”字写得像“爱”。因为登记簿是这样,所以不能改。这种状态已持续了十几年。

由于新闻媒体的介入,查阅原始档案,上报主管部门,这个问题自然不难解决。然而,郑家后人提出将郑爰居墓列为文物保护单位的建议,并没有听到下文。

把一个本应人尽皆知的文化前辈的名字搞错,不能简单归于市民素质问题,文化传播的欠缺也是一个重要因素。臧杰先生多年致力于城市文化建设,因我曾写过藏书家张镜夫,鼓动我再写一下郑爰居。我手中材料不多,信心不足,迟迟不敢答应。禁不住臧杰先生一再鼓励,今年上半年此事付诸实施。经过半年多的搜集、辨识、筛选,终于勉强成篇。由于自身水平和条件的局限,舛误、遗漏在所难免,期待得到专家和知情者的指教。

一、郑爰居先生生平

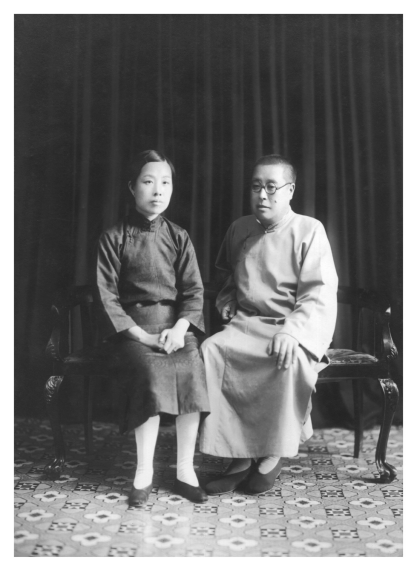

郑爰居,本名时,又名再时,字“爰居”号云渠、云衢,以字行。1891年出生在诸城程戈庄乡任家庄子一个乡绅家庭。

历史上,郑姓是一个大姓,出现过许多著名人物。在友人写给郑爰居的文字中,多次出现“通德门”或是“通德”字样,和郑爰居同居青岛,多有诗歌唱和的姻亲王葆良《和郑爰居表弟见赠韵》[1]首句即“仰企高门羡德通”,赞扬郑爰居系出名门。王葆良在该句诗后附注“君先世康成司农有通德门”。原来,东汉北海相孔融为表彰汉代大儒郑玄,特许在高密设“郑公乡”并“广开门衢,令容高车,号为“通德门”[2]。看来,郑爰居旁搜博采、广注经典,基因的作用不能忽视。

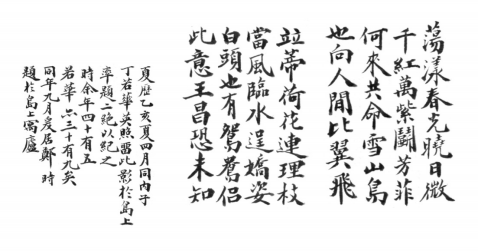

除去家族遗传,还有环境的因素。诸城及周边地区历史上经济文化一直比较发达,出现的政治家、艺术家为数不少。在有清一代,还涌现出许多闻名遐迩的收藏家。郑爰居的父亲郑梦臣即一个文化乡绅,除了拥有丰厚的家业外,也喜好金石书画收藏,在郑爰居的遗存中就有其父亲的藏品。郑爰居在其著作《王菉友先生文集序》中有“余家距菉友居十余里,与其族多姻亲,先大父同文公尝受业于先生之弟模山先生。”的记载。在山东地区,乡村士绅大族通姻的习俗由来已久,和郑家有姻亲关系的不止王箓友一家,郑爰居的夫人丁英照就来自诸城的丁氏家族。浓厚的文化氛围,对郑爰居生活兴趣和艺术素质的养成产生了很大影响。下面是王葆良那首诗的全文:

“仰企高门羡德通,(君先世康成司农有通德门)

登龙兼识主人翁。(汉李膺品高造其门者谓登龙门)

窗前共话逢甘雨,

酒后论诗拜下风。

笑我徒嗟八口累,

知君久恤四民穷。(君收麦租折价甚低)

青邱不日同归去,

晨夕谈心胶海东。”(诗歌括号里的注解为原作者自注,下同)

从诗中可以看出王葆良对郑爰居的诗歌评价甚高,对其不惜自身利益,体恤乡民的品德非常赞赏。

郑爰居的家庭是一个诗书耕读之家。幼时,家聘邑中王绍周(字复先)为塾师,绍周先生学识渊博,正直敦厚,言传身教。帮助郑爰居奠定了较为扎实的德才基础。王绍周去世后,郑爰居曾撰文纪念。[3]

郑爰居幼年即能诗,稍长,诗歌水准已超常人。在《郑爰居旧藏手稿信札诗文集拍卖图录》[4]中有一组诗没有标注时间,从内容看应该是郑爰居村居或是之后描写村居生活的作品。

《村郊即事五首》

日晚村市散,人自归其家,古道去遥遥,寒声啼暮鸦。

村童偶相遇,相遇良不薄,但笑无一言,眸子明灼灼。

牵羊羊不去,反顾乳其羔,生死难为别,悲鸣风萧萧。

叶落白杨高,潦尽溪水缩,井陉无人踪,牛犊自相躅。

落日余光收,荒荒郊原暮,初月腆向人,西风吹孤树。

诗人以凝练的句子描写了由喧归寂的村市,落日余晖下的荒原,通往天际的古道。儿童纯真的笑脸,羊儿质朴的母爱,还有初上的新月,萧疏的树木。画面感很强,意境深邃,具有较高的审美趋向。通过该诗也可看出郑爰居乡村生活悠然自得的状态。

虽然乡村生活很悠闲,但毕竟在资讯、教育方面还是落后,所以郑爰居一家辛亥(1911)年之前就迁居于诸城县城东小门里。[5]

搬到县城后,社交圈子大了,为走向社会提供了更广阔的天地。郑爰居思想活跃,广交社会名流,对社会新思潮持理解和支持态度。有一首诗记录了当时的一个片段,生活轻松惬意,诗歌超凡脱俗。

《题李伯溪养静轩壁》(在城南别墅中):

“别有乾坤貯,衡庐万象空。闲庭松挂月,疏牖竹敲风。

幽趣寻尘外,玄机得静中。偶逢嘉客至,樊篆拂丝桐。”

郑爰居年轻时受过相对正规的科举训练,1905年科举取消后,通过科举进身的路径被截断,但他经世致用、报效家国的理想并未放弃。1911年2月,他考入济南政法学堂。1913年12月,郑爰居从山东公立政法专科学校别科法律第四班毕业。[6]在六十五名同班中,有王统熙、徐继达等多名诸城籍同学。

上学期间,他和同乡钟孝先等同盟会会员成为好友,经常一起交流反抗满清的信息。辛亥革命爆发,他积极响应。诸城宣告独立后,他从济南返回诸城。其时,诸城成立军政分府和临时议会等机构,推翻满清的行动如火如荼,郑爰居因率先剪掉辫子,被乡亲们戏称为“郑大和尚”。在清军屠城时,郑爰居恰在城中,曾被传言已经殉难。[7]诸城独立失败后,他回到济南,依然关心政局的变化。他的诗歌中有对同盟会先驱刘大同的描写,有刘大同委托他记录整理其政治理论的记载。[8]网上有文章说,郑爰居也曾加入同盟会,是同盟会的年轻会员,根据当时情况分析,这种可能性是有的,但因没有明确记载,只能算作一个可能性很大的推论了。

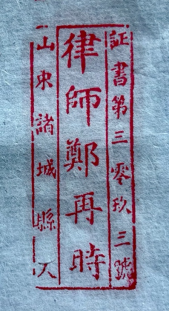

从公立政法学校毕业后,郑爰居成为民国司法部登录律师。律师证书号是三零玖三。就此开始了他的律师生涯。他除了做好律师工作,还积极参加一些社会活动。其间,他被聘任为山东省立图书馆图书设计委员会委员、考试院检核公职候选人等职务。1930年,他参加了山东省区专考试,被选拔进入山东区长训练班学习。在意气风发的郑爰居面前,存在着无限的可能性。

“故园兵事正艰屯,东望烽烟惨不春。

遥想一人心更急,围城中尚有慈亲。

(望旅济同乡兼郑云渠,时云渠在济已以区长训练,慈亲尚在城内)”

此诗及注释是孟昭鸿《诸城庚午围城纪事诗》中的内容。该组诗记录了1930年范熙绩部(蒋系)与高建白部(冯系)历时半年多的诸城围城战。[9]

在庚午围城期间,被困城中的孟昭鸿不仅创作了《诸城庚午围城纪事诗》,还每天坚持写《诸城庚午围城日记》。在3月27日日记中有“传有济南青岛同乡在城外向外军(范熙绩部)呼吁和平”的记载。5月2日则有郑爰居和另外一位民众代表张艳园在战事稍缓的情况下进入城内的内容。多年后,郑爰居在为《孟昭鸿笔记四种》所作序言中说,当时为救城中被困乡亲,他“与同乡数人初效‘包胥之哭’,见无效,又驰城下作‘烛武之说’[10]虽围不即解,而军威为之少杀。”

诸城县城在不长的时间内连续遭遇“辛亥独立”(1911年)、“丙辰独立”(1916年袁世凯称帝)、“庚午围城”

(1930年蒋冯战争)三次围城战,再加上时有土匪袭扰,促使郑爰居产生了离乡的念头。1930年,郑爰居带领全家离开诸城,来到青岛,搬入新购的平原路2号小楼,开始了新的城市生活。

“长天极目渺无际,独立苍茫晓色侵。

海气曈昽酣日脚,岩石突兀矗波心。

跄昂载路学童影,隐约凌空机翼音。

谩幸桃源剩此岛,不堪南望涕沾襟。”

(《早起独步海滨》)

逃离险境,漫步海滨,郑爰居庆幸找到世外桃源。

庆幸之后,如何规划今后的发展也是个问题。应该说,郑家当时的生活比较丰裕。一是律师工作收入不低,二是老家的地租可以确保衣食无忧。有了经济后盾,郑爰居一家的生活相对轻松,他的律师业务逐渐减少,也不再参加其他固定的社会工作,除1936年9月应孙方锡之邀在礼贤中学暂时帮忙外,[11]大部分时间都被用来发展自己的兴趣爱好,收藏古物,校勘考据古籍。

“避地海滨远故居,每弹长铗叹无鱼。

劝君早觅桃源住,赢得高楼自著书。”

(《无题》)

虽说生活稳定了,但原先的人生设计被调整,新的目标前途未卜。经观察,庸俗、轻侮、嫉妒,在城市也不能幸免。但郑爰居不甘沉沦,坚守自己的人格与志向。

“海外灵湫百丈深,中有蛰龙养爪鳞。垂头蜷伏神惨淡,宛似穷途失势人。泥沙污浊缠其身,鱼鳖戏侮何纷纷。掉尾不得徒哀吟,时乖嘘气不成云。灵物动必依节序,抱志能曲复能伸。显晦漂泊等闲耳,何妨丑类暂同群。鲸鲵横海恣吞噬,往往贪饵遭钩缗。失意焉知不为福,隐沦自古全其真。龙兮龙子须好待,残冬指顾转阳春。且看南山雷动日,奋入天衢作雨霖。”

(《蛰龙吟》)

就在郑爰居在纷纭的世事中调整方向,考据辑校初见成效,人生事业渐入佳境的时候,七七事变爆发,日本人来了。

1937年底,沈鸿烈率领青岛市政府及驻军在对青岛的重要工业设施实施破坏后,撤出了青岛。郑爰居和许多市民一样,离开青岛向农村转移,逃难途中,还意外遇到了孟昭鸿及其家人。郑爰居一家在鲁东南山村避难数月,生活吃了上顿没下顿,时刻担心日本人打过来,还要提防土匪的抢掠。可谓饥寒交迫,担惊受怕。房子在青岛,孩子要上学,权衡再三,无奈只得返回青岛家中。

青岛沦陷,伪教育局闻知郑爰居知识渊博,以高薪邀他出任图书馆馆长一职,被他断然拒绝。一段时间内,他除和自己熟悉的朋友交往外,很少参加社会活动,将更多的精力投入了金石收藏,收集校注本土文化学者的著作。

青岛是日占区,无法直抒胸臆,郑爰居这一时期的诗歌以吟咏风月为主。即便这样,仍可看出他的志向与品质。

《水仙花》

“托根琼岛怅移栽,冰是因缘玉结胎。漱石枕流高士品,明珠翠羽宓妃来。难容尘劫风标迥,岂傍官梅次第开。试向成连问消息,曲终人去更徘徊。

伯牙去后知音少,洛浦凌波迹已陈。锦瑟犹弹湘水曲,玉衣还覆魏宫春。直将翦雪成香国,恰似幽兰属美人。为报韶华留玉貌,纵教枯萎莫沉沦。(吴竞乐府古题要解云:伯牙学琴于成连先生因成水仙搡)”

《五十二岁初度日独饮口占》

“已过五十犹余二,便到百年只四旬。花柳不缘贫病减,江山偏向乱离春。欲寻净土原无佛,纵有桃源也姓秦。拟典衣裳拼一醉,吾生谁令弗逢辰。”

因为家庭妻儿的羁绊,郑爰居闯江湖干事业的愿望无法实现,有一种深深的无力感。

“销尽当年意气麤(cu),老知难得是糊涂。妻孥乱世真咐赘,羁旅生涯似守株。黔地漫誇驴有技,穷途敢恨鬼揶揄。多歧今古原同感,欲继杨朱泣路隅。”(《自感》)

1945年,终于盼到了抗战的胜利,郑爰居和朋友们欣喜若狂,多有诗歌互贺,在高兴的同时,他也为没有践诺而有些歉疚。

《日本乞降》

“八载神州足臭膻,鲁阳挥日再中天。史垂炎汉皇尘里,功在生民清庙篇。四海五洲新历纪,红*黑水故山川。书生愧负从戎策,(民国二十年九一八事起,钟君孝先问余曰,苟一旦日人入关,吾辈将如何,余以四乡募义军抗战答之,钟君深以为然,及七七后,钟君南去,余因限于时势,竟不克践前诺。)且喜优游书暮年。”(*号为缺失或无法辨识的字,下同。)

然而,欣喜过后,新的内战又开始了。郑爰居在《和孙伯慧韵〈感事〉》一诗中发出了“空欣倭寇降书递,谁使神州兵祸连?”的疑问,失望成了这一时期精神的主流。

《闻蟋蟀》

“乾坤多少恨,微物也哀吟。蔓草荒烟地,孤臣孽子心。

艰难临劫运,*肃已秋深。同种漫相斗,应怜共陆沉。”

生逢战乱,没有机会施展自己的才华,才能得不到认可,失望、无奈、只能自我解嘲,一切都是虚妄,不必太认真,甚至辍笔躺平,不再发声的想法都有了。

《和东崖兄感怀》

“吾侪至此又何求,鼎沸乾坤劫未收。生计久拼甘曳尾,战尘不到且藏头。休期失马重归塞,却喜游鳞未饵钩。并世既逢杨得意,文章无复寿千秋。”

《辍笔》

“纷纷世法总劳尘,腐臭皮囊莫认真。百凡灰心方是悟,一无我见使(始)能仁。汗牛经史皆糟粕,委蜕儿孙自路人。欲脱痴顽应辍笔,不为秦火更添薪。”

自抗战爆发之后,郑爰居的社会工作已经很少,抗战胜利后也不太参与社会工作,不参与社会工作,就意味着没有经济收入,虽说大的孩子已经工作,但全家生计还要依靠老家的地租。因为远离家乡,名下地亩收支管理主要委托本家的侄子或外甥进行。拍卖图录中有一封郑爰居写给其外甥襄吾的信的底稿,信中对其所办地租事表示满意,告诉全权委托其办理地租事,可以相机行事,并有丁家庄的六十亩地已经售出,暂时冻馁无虞之语。

然而随着战争的发展,地租越来越难收,特别是到了1949年前一两年,地租收入基本断绝,加上当时物价飞涨,家里还供养着好几个学生,全家的生活陷入困顿。

“方朔愁无米,屈原空卜居。风尘厌奔走,衰老困饥躯。终乏囊中物,惟余架上书。故园正扰乱,不复忆莼鲈。”(《无题》)

在一封写给小女儿郑芬就读的私立圣功女子中学的信(底稿)中,郑爰居一边对学校给予女儿减免一半学费的做法表示感谢,一边提出物价日涨,环境益促,不得已只能让郑芬转学到市三女中(公立)的请求,恳请学校理解并开具转学证。

1948年,他将平原路2号的房产卖给了港务局领航员冯先生,购买了相对便宜的信号山路16号,用余下的钱维持生计。

在旅居青岛的同乡中,郑爰居是比较有超前意识的。

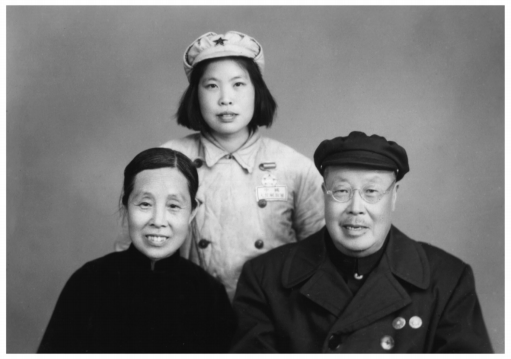

在国共斗争最激烈的第三次国内战争时期,他便支持女儿郑荃投身革命,在青岛党史上非常著名的反甄审运动中,费筱芝张贴传单时被国民党保安队开枪打死,郑荃就是那个和费筱芝一起张贴传单的同伴。后来郑荃在山东大学加入中国共产党,成为学生运动的领导者之一,1948年身份暴露,险遭逮捕。幸亏当时已在警察局工作的二哥郑贯一提前得到消息,郑荃连夜投奔平度共产党组织。

另外,从抗战开始后,因为战乱不断,地租难收,郑爰居开始陆续低价处理老家的土地,到1949年大部分已处理完毕。1948年郑爰居卖掉平原路的房子,除生活困难原因外,也有一定政治上的考量。

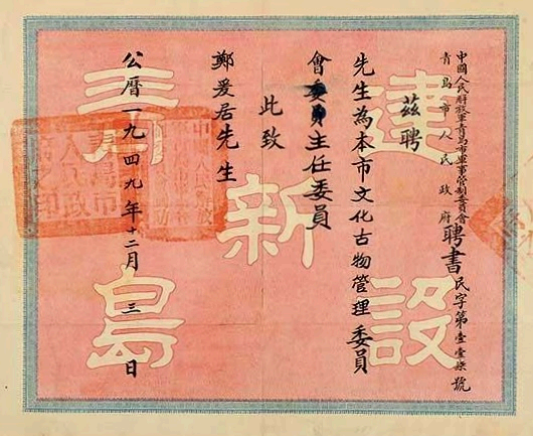

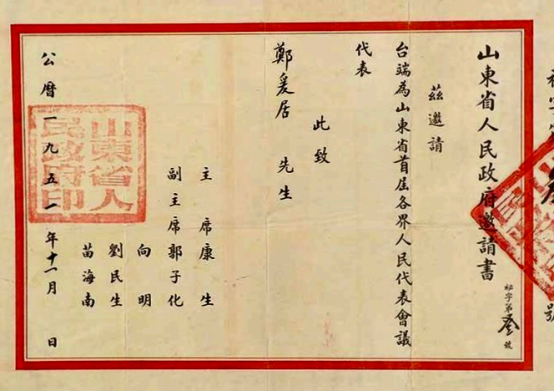

1949年6月2日,国民党军队逃离青岛,郑荃随着解放军重返青岛,在市委组织部任职。在女儿的鼓动下,郑爰居以极大的热情投入到新政权的建设中,他踊跃参加拥护新政权的社会活动,抗美援朝战争爆发,他立即送小女儿郑芬参加志愿军。由于他对新政权的积极态度和表现出的能力,1949年10月起陆续被聘任为青岛市文化教育研究委员会委员、青岛市社会救济委员会副主任委员、青岛市文化古物管理委员会主任委员,并被特邀为青岛市第二届至第五届青岛市各界人民代表会议代表、山东省人民代表会议代表。

1949年11月成立的文化古物管理委员会(简称“文管会”)由张公制、华岗、王卓青、王统照、陆侃如、童书业、丁山、黄公渚、杨向奎等34名专家学者、收藏鉴赏家组成。

在郑爰居主持下,文管会积极开展工作,接收建国前遗留下来的文物,在全社会广泛进行文物征收工作,还从造纸厂、废品站等处抢救了相当多的珍贵典籍和其他文物,郑爰居以其丰富的知识和经验进行鉴别考证,去伪存真,为青岛市文物局和博物馆的成立打下了基础。

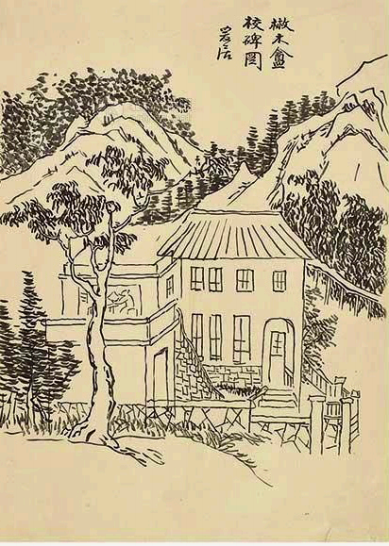

在那段日子里,文管会开展了较为全面的文物普查工作,历时数年,考察了崂山地区的各类文物。发现古遗址、古墓葬、古建筑等150余处。1952年在惜福镇李家宅头村发现的龙山文化遗物,专程送北京中国历史博物馆展出。文管会还举办全市图书馆专业培训班,提请青岛军事管制委员会发布《保护崂山文物古迹的布告》。

1949年6月2日青岛解放时,市图书馆没有一本古籍线装书,郑爰居、张公制、张镜夫等便带头捐赠自己收藏的古籍,赵尔巽、赵琪的后人也积极参与。在社会上掀起一股捐献图书的热潮,到1953年底市图书馆的古籍已达11万册。元代抄本《册府元龟》、明万历年《道藏》、清乾隆年《大藏经》,也是这一时期被发现认定的。

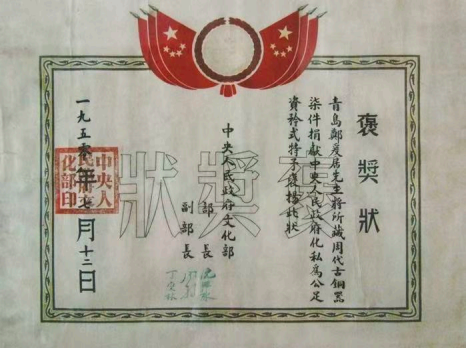

除捐献古书外,郑爰居还向市文管会捐赠了多种文物。另外,他还向中央政府捐赠了周代古铜器七件,收到文化部颁发的表彰状。青岛市在建国初期的几年里,数次向国家和山东省移交文物,其中不乏甲骨、铜鼎等珍贵文物。青岛市及个人多次受到文化部的嘉奖。文管会每年都将收集到的文物、字画和古籍举办展览会,向群众进行爱国主义教育,在社会上产生了很大影响。

多年的逃难流亡生涯,在郑爰居的心中留下了屈辱的印记,随着新政权的建立,过去的恐惧、焦虑消失了,特别是给他安排的岗位就是自己喜欢的工作,他感觉自己得到了应有的重视。为迎来一个伟大的时代而感到欢欣鼓舞。在1951年7月1日,他一改过去写古体诗的习惯,用刚刚学到的新词汇写下这样一首白话诗:

中国共产党的伟大,

非寥寥的几句话所能形容,

马列主义,是社会的救星,

三十年的历史,是光荣的斗争,

打垮了日本法西斯,

消灭了蒋匪帮的反动群凶,

建立了人民共和国

无产阶级专政工农联盟,

稳定物价、统一财经,

生产发展、土改实行。

镇压了反革命、盗匪逐渐肃清,

帝国主义仗着他优良的武器进攻,

打他个落花流水、草木皆兵,

西藏已经签约,台湾指日解放、统一完成,

我们不但是在中国的革命成功,

我们还要促成世界和平。

这都是毛主席的领导英明,

你看全国欢腾,

三十年前的今日,

是中国共产党的诞生。

他把全部身心都投入到工作当中。然而,过度劳累诱发了他的旧有疾病,失眠、血压高、心脏病等各种不适,多方治疗未见好转。加之一些意想不到的变故使他心生烦恼。在三反五反中,他的长子和长女婿受到牵连,肃反运动中,他的二子被揪斗,反右整风中,他的二子又被打成右派。本系统正在进行的右派分子排查也让他感受到压力。1957年10月23日,他致信分管文教工作的市领导彭畏三和王卓青,在再次捐赠文物古籍的同时,提出因病辞职的请求。10月30日,彭畏三和王卓青给郑爰居写了回信,对其捐赠行为表示感谢,同意其请假治疗,并约过两天整风结束后再面谈。从此之后他便离开了工作岗位。

1958年年中,他突患中风瘫痪并且失语,卧床几个月后,于1958年9月3日去世,享年68岁。市政府成立了由张公制副市长为主任的治丧委员会,将他安丧在青岛第五公墓。1999年第五公墓改制,他的陵墓由“福宁园”接管,也就发生了前文所说的事情。

(待续)

注:

1 《和郑爰居表弟见赠韵》诗稿见《北京琴岛荣德国际2014春季拍卖会郑爰居旧藏手稿、信札、诗文集专场》图录,未署名,根据行文笔迹判断为王葆良。

2 见《后汉书》列传:郑玄。

3 见《北京琴岛荣德2016春季拍卖会古籍碑拓郑爰居旧藏拍卖图录》245页《先师王复先轶事》

4 即《北京琴岛荣德国际2014春季艺术品拍卖会郑爰居旧藏手稿信札诗文集专场拍卖图录》,以下简称《图录》后文未加注明的诗稿、手稿均源于此,不再一一注明。

5 郑爰居在为孟昭鸿《诸城辛亥、丙辰独立始末记》所作序言中有“忆辛亥之役,余自省垣奔归,留城中者数日,以亲命还家。甫隔日而城陷,同人等传余已殉,事后相见骇然。”可证明其时已在诸城县城居住。

6 《山东文献》第一期第十一卷《山东公立法政专科学校》(中)记载:山东公立法政专科学校是民国建立后由原山东官立政法学堂改建,后又合并山东法律学堂、私立山左政法学堂。自1913年2月第一批本科入校,至1926年8月和其他5个专门学校合并成立山东大学。改建、合并前的政法学堂,因本科年龄学历要求较严,在本科之外设立别科,录取年龄可放宽到35岁,凡部院候补、候选人及举贡生监均可报考,成立公立政法专门学校后,原有的别科生被一并接收。在山东公立政法学校毕业生登记簿上,郑爰居被标注的入学时间是1911年2月,可见他原是官立政法学堂、山东法律学堂、私立山左政法学堂其中一所的学生,在改建或合并时转为公立政法学校的,具体是哪一所没有材料证实。

7 参见注5。

8 见郑爰居诗《赠刘芝叟(刘大同)》:良宵扺掌语蝉嫣,到眼沧桑剧自怜。姓字首题元祐籍,隐沦恰值义熙年。(事变后先生隐居津门)人无气节真凡品,(先生诗云:人无气节是凡材)鲁有灵光独岿然。夙志未酬禹域沸,搔将白发问青天。三绝巍名书画诗,文章经济亦吾师。抱将忧国匡时愿,写入屈骚宋辩词。要使胞與忘帝力,(先生夙主无政府主义)不辞胼胝拯氓蚩。有邦我亦尊乌托,高论可能赞一辞。(时先生约余笔述其政治理论)括号内为自注。

9 王宪明编《续东武诗存》166页。

10 “包胥之哭”“烛武之说”见《左传》《包胥哭秦》《烛之武退秦师》。

11 见《王献唐年谱长编》645页,孙方锡致王献唐信函。

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

评论