沂水路11号,是曾经的“老市府”。虽说现在是市人大常委会和市政协的办公地,但老市府的说法还是在民间广为流传。老青岛还有个更真切的名称,叫“市革委”。

作为全国重点文物保护单位,老市府的初始是德占青岛时期的“总督府办公楼”。这一地标建筑见于《胶澳发展备忘录(1905年10月-1906年10月)》,即:

总督府办公大楼已经建成并交付使用。西翼底楼的一部分分配给胶澳图书馆使用;这里因地处中心,所以读者很多。

胶澳图书馆,暂且不关注。就总督府办公大楼而言,它的出现和名称是否如最新挂出的建筑铭牌所言,确实值得细究。

说是最新,已算不上最近。站在11号的西门,可见右侧的墙体有块由青岛市人民政府于2020年挂出的“青岛历史建筑”铭牌。其核心的文字,为“青岛德国总督府旧址”。

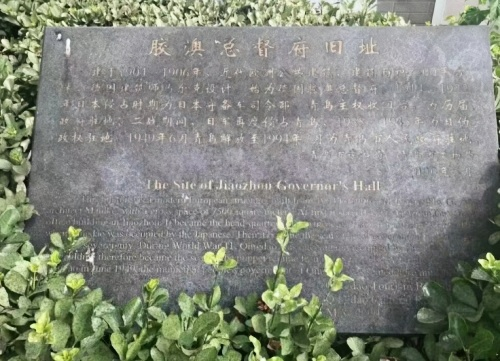

早在2000年5月,德县路街角的位置竖立起一块“胶澳总督府旧址”的大牌子。前后相隔二十年,具体名称的“胶澳总督府”和“青岛德国总督府”之间又发生了哪些新的更新或变化了呢。

实际上,中文的确切名称,依照档案资料和历史文献,可不用费太多时间找到标准答案。但从字面上看对应的英文翻译,它已成为“在青岛的德国总督的故居”。显然,将其移作龙山路26号“迎宾馆”的建筑铭牌更为恰当。

今年早些时候,向有关部门质疑。后来经过外办的专业性把关,更新了对应的翻译。但限于更换牌子的资金尚不到位,于是又采取遮挡的办法,将原有的翻译做暂时性处置。日前路过,拍得实景。

之前,在同专业机构进行沟通时,建议审慎判断建筑铭牌的中文名称,这比翻译本身更重要。到底“青岛德国总督府旧址”的“青岛德国总督”是个什么历史名词和概念呢。

据《青岛市志·大事记》记载,1898年4月16日,德国在胶澳设殖民机构,海军大校罗绅达任胶澳总督。4月27日,德国皇帝宣布胶澳为德国保护区,并发布胶澳租借地根据帝国法律立法的命令。10月12日,德国命名胶澳租借地的市区为青岛。

由此可见,胶澳、胶澳总督、胶澳租借地、胶澳租借地的市区、青岛等专有名词的出现,让岛城的近代历史有别于中国的其他地区。

以胶澳总督为例,它是官方正式使用的词汇,是特殊历史时期德国在胶澳租借地设立的最高行政、军事长官的称谓,其管辖范围仅限胶澳租借地这一特定区域。

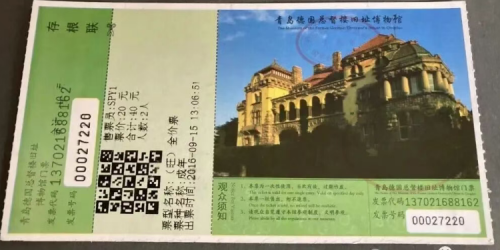

在“胶澳总督”的背景和语境下,除了“胶澳总督府”之外,还有信号山脚下的“德国胶澳总督官邸”,即现有名称的“青岛德国总督楼旧址博物馆”。

总督府和总督楼,是相距八百米远的两处不同的地标建筑。然而,历史名词的“胶澳总督”或“德国胶澳总督”如果可以让“青岛德国总督”替代的话,除了两者在逻辑关系和概念内涵存在差异外,从语言的规范性和正式程度看,“青岛德国总督”的用词似乎更趋同于一种非正式的、口语化的表达。

二十五年前,建筑铭牌采用“胶澳总督府旧址”的名称。目前有无保留原“胶澳总督府旧址”或更新为“青岛胶澳总督府旧址”的合理性、必要性,需要全社会的直面关注和共同参与。

从历史角度看,该建筑在德占时期的正式名称为“胶澳总督府”。“胶澳”是青岛当时的名称,使用“胶澳总督府旧址”能够更准确地还原历史原貌,符合建筑在历史上的实际称谓。

同时,这一名称也能避免“德国总督府”可能带来的误解,即单纯强调德国因素。而“胶澳总督府”更能体现这是青岛在特定历史时期的行政中心,其背后不仅涉及德国的殖民统治,重要的是,中国主权收回等一系列复杂的历史变迁,应当成为城市发展脉络的独有印记。

原载 rossen

2025.11.3

评论