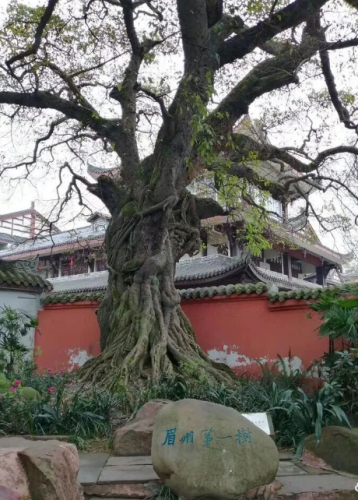

还未踏入祠门,墙内一树苍苍的冠盖便攫住了我的目光——好一株参天古木!该历经多少春秋风雨……

入院后,我径直走向那棵树。树下立一石刻,赫然题着“眉山第一树”。立于荫下,恍惚间有历史的风扑面而来。这树历经沧桑,该藏纳了多少不为人知的旧事……

我的大学老师萧华荣先生,曾于上世纪九十年代出版两部研究六朝王谢世家的著作:《华丽家族》写谢氏,《簪缨世家》述王氏。他得出如下结论:自魏晋以降,除皇室外,再无绵延五代而不衰的世家大族。中国虽号称文明古国,却因缺乏家族传统的延续,许多辉煌如浮云过眼。蜀地偏远,战火罕至,于动荡中独守安宁,苏轼一家便是这安宁的受益者。“一门父子三词客,千古文章四大家。”门联如评,精准得当——唯这父子三人,配得上如此盛誉!

是父是子。除三苏,更有谁能担得起这四字?

“苏老泉,二十七,始发愤,读书籍……”苏洵因《三字经》而成为励志典范,至今鼓舞无数学子。然而在彼时,二十七岁已属年长,他拖家带口仍不忘苦读求进,实属不易。他的顽强与执拗,一半传于苏轼,一半予了苏辙。

“轮、辐、盖、轸,皆有职乎车,而轼独若无所为者。虽然,去轼则吾未见其为完车也。轼乎,吾惧汝之不外饰也。”——此乃苏轼名之由来。

“天下之车,莫不由辙,而言车之功者,辙不与焉。虽然,车仆马毙,而患亦不及辙,是辙者,善处乎祸福之间也。辙乎,吾知免矣。”——这是苏辙名字的出处。

兄弟二人一生的命运轨迹,仿佛正是为了印证父亲当年的预见。所谓知子莫若父,莫过于此。

厢房一副楹联摘自苏轼一首七律。这一联选得极好。在我看来,此句与“泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西”一样,道尽人生的无常与漂泊,而这一联尤甚——它写于黄州贬谪期间,是逆境中的真实体悟,并非凭空抒怀。

原诗如下:

东风未肯入东门,走马还寻去岁春。

人似秋鸿来有信,事如春梦了无痕。

江城白酒三杯酽,野老苍颜一笑温。

已约年年为此会,故人不用赋招魂。

一幅温馨画面,再现了苏轼姐弟受教于母亲膝下的光景。三苏父子能成一代文豪,程夫人功不可没。司马光在为她撰写的墓志铭中称:“贫不以污其夫之名,富不以为其子之累;知力学,可以显其门,而直道,可以荣于世,勉夫教子,不愧为古代一贤母。”

程夫人嫁入苏家,实属“下嫁”。程家富庶,苏门清寒,她却从未倨傲,亦不仰仗娘家。苏洵年轻时游历四方,屡试不第,在世人眼中或属“不着调”之流,程夫人却始终未以冷眼相待。她深知丈夫天资过人,更欣赏其独立不羁的品性。苏洵见夫人为家操劳、教子尽心,却能安贫守志、“甘此蔬粝”,深受触动。他对夫人说:“吾自视,今犹可学,然家待我而生,学且废生,奈何!”程夫人答:“子苟有志,以生累我可也!”自此,苏洵闭门苦读,发奋向学。《三字经》若改为“苏老泉,二十七,得妻勉,读书籍……”或许更为恰当。

程夫人对二子精心教养,激励他们“奋厉有当世志”,“立乎大志,不辱苏门,亦不悔于国家。”她常讲述古今治乱成败之事,涵养其品德、情操与气节。一日,程夫人为苏轼兄弟讲《范滂传》,她敬重范滂的刚直不阿,更钦佩范母的平凡风骨。苏轼听罢,脱口而出:“母亲,儿若为范滂,您许否?”程夫人动容道:“汝能为滂,吾独不能为滂母乎?”是母是子,堪称双绝!

苏府院内翠竹丛丛。苏轼一生怀有深厚的竹子情结,“宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医……”我深信,每一株挺拔的青竹,都曾予他灵感与启示。

苏轼有妹皆早夭。传说中的苏小妹,实为后世文人的附会。现实中他有一姐,人称八姐,嫁与程家,与丈夫程之才实为表亲。因受婆婆虐待,不幸早逝,苏洵遂与程家绝交。后苏轼贬至岭南,程之才任广南东路提刑,对苏轼多有照拂,两家积怨方得冰释。

三苏祠历经多次修缮重建,唯有那口老井仍是旧时模样。我立于井畔,久久不忍离去。不禁遐想:是怎样甘甜的井水,才浇灌出苏轼、苏辙这般参天巨木?井边有株黄荆树,不知何人所植、生于何年,与老井相守,别具神韵。

洗砚池中,水波轻漾,仿佛仍荡漾着一代文宗的诗韵……

“轼年十二时,于所居纱毂行宅隙地中,与群儿凿地为戏。得异石,如鱼,肤温莹,作浅碧色。表里皆细银星,扣之铿然。试以为砚,甚发墨,顾无贮水处。先君曰:‘是天砚也。有砚之德,而不足于形耳。’因以赐轼,曰:‘是文字之祥也。’轼宝而用之,且为铭曰……”

这篇《天石砚铭(并叙)》作于苏轼中年之后,可视为他在历经磨难后的一番心灵独白。

如今祠内一片空地上,植有数株海棠。苏轼尤爱此花,在黄州时,他甚至自比海棠,一如庄周梦蝶。他那首《寓居定惠院之东杂花满山有海棠一株士人不知贵也》,实为七古中不可多得的佳作:

“江城地瘴蕃草木,只有名花苦幽独。

嫣然一笑竹篱间,桃李漫山总粗俗。

……

天涯流落俱可念,为饮一樽歌此曲。

明朝酒醒还独来,雪落纷纷那忍触。”

宋仁宗景祐三年,眉山彭老山草木一夜凋零。也正在这一年,苏轼诞生。相传,此山的钟灵毓秀,便尽数汇于这位千年一遇的文豪之身。造化钟神秀,苏轼属于眉山,更属于天下。他终将走出蜀地,走向永恒。而祠中那艘石船,依旧静静停泊——无论苏轼走得多远,家乡的牵挂,始终如初。

清末民初学者王国维在《文学小言》中写道:

“三代以下之诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子若无文学之天才,其人格亦自足千古。故无高尚伟大之人格,而有高尚伟大文章者,殆未之有也。

天才者,或数十年而一出,或数百年而一出,而又须济之以学问,帅之以德性,始能产生真正之大文学。此屈子、渊明、子美、子瞻等所以旷世而不一遇也。”

夏商周三代以降,浩浩数千年,王国维只择出四人:屈原、陶渊明、杜甫、苏东坡。苏轼,担得起如此评价。

于学周更多作品

世说文丛总索引