待至1933年同业公会的会员一览表,华盛火柴的负责人改为43岁的胶县人胡俊臣。而1932年4月,以胡俊臣为经理人的华成合记肥皂厂在姜沟路14号创办。10月,当华成提交“商店会员入会声请书”时,胡俊臣的年龄填写的却是45岁。但值得注意的是,在华成合记肥皂厂的椭圆形印章旁边,还有介绍商店“青岛新盛泰记”的竖条印字章。

新盛泰,始于民国元年3月,是百年老街中山路上的一家皮靴皮鞋的制造商和销售店。新盛泰闻名于世的是1929年盛夏,中共历史上的叛徒王复元被周恩来派遣的特工在皮鞋店成功击毙的重大事件。

胡俊臣开办华成肥皂厂之时,新盛泰的经理显示为胶县人胡秀章,这至少说明两家商号存在着密切的关联。据胡家后人的回忆,新盛泰的创始人胡秀章,字俊臣,1888年生于胶州河西村。也就是说,胡秀章就是胡俊臣。不过在几份登记表中,只有1944年的56岁,是与1888年的出生年代相互吻合的。

1934年的火柴业同业公会登记表,胡俊臣的年龄后推一岁即为44岁,地址仍在台东镇新民路1号。依照1933年12月出版的《青岛指南》,华盛火柴工厂却搬到了威海路53号、电话4930号。查询1935-1936年的电话号簿,华盛火柴又迁至长春路92号,但电话号码并未改变。从新民路到威海路再到长春路,华盛的经营地点始终靠近以利津路和曹县路等几条街道为核心的岛城火柴产业区。

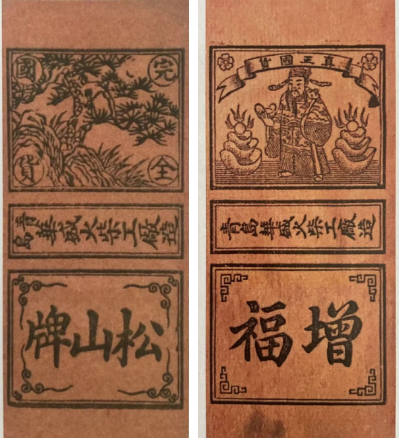

右图为浙江火花收藏家左新伟的藏品

1935年12月间,青岛市火柴业同业公会为华盛等火柴厂申发硝磺用料证明书的便函以及青岛市商会为华盛火柴工厂出具需用氯酸钾的证明书,便从一个方面透露出华盛火柴依旧按部就班地在组织生产和谋划运营。日占青岛后,1939年版的《青岛指南》显示,华盛火柴尚处于没有恢复营业的状态。不过再往后,却少有华盛的踪影报道。

1930年代中期,胡俊臣的长子胡铭新在威海路215号创办了华丰号,以米面杂粮为主要业务。四十年代期间,青岛特别市靴鞋皮件业同业公会的会长以及青岛靴鞋公会的理事长,皆由胡铭新担任。由此可见,新盛泰在行业内始终处于领导者的地位,堪称岛城老字号的民族企业。只是以华盛为美好寓意的火柴工厂,所存留的时代印记少之又少。而胡俊臣本人,也在1945年不幸去世。

中山路110号,位于保定路的路口往中山路路北延伸的道路西侧。它的左邻右舍,曾分别是108号的万德兴皮鞋店和112号的震泰洋服店。1980年代110号的门牌仍保留着皮鞋经营,盖因它是广州路与东平路交口处的青岛皮鞋厂在中山路110号设立的销售门市部。

时至今日,新的皮鞋厂全部改头换面,老的火柴厂早已杳无踪迹。只有110号的原址,还在静静地等待下半场的开启,或许会是又一段历史的轮回。

2023.9.26记录

2025.11.6更新

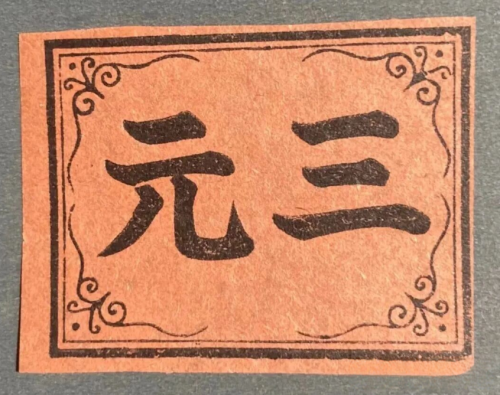

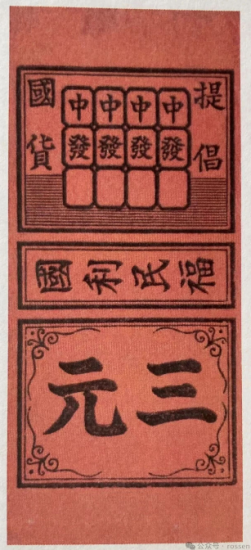

三元火柴“中发白”

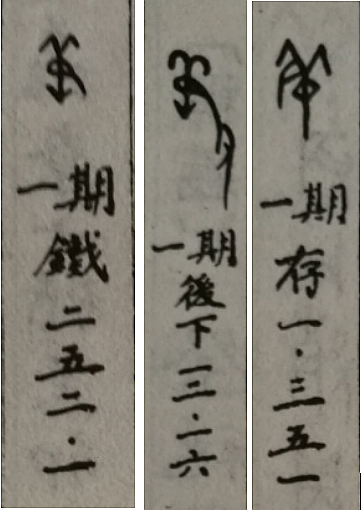

手头的半枚“三元”老火花,应为适用于硫化燐火柴卷标的文字背标部分。而与三元相关的火柴商标,当属1930年在岛城设立的日资企业“东华燐寸株式会社”所使用的主要牌号。

1932年7月,青岛市社会局编辑出版《青岛市工商业概览》。从“外国工厂概况表”可见,东华燐寸的资本金一万银元、所需原材料包括硫化燐和火柴梗、原材料的采购渠道以本地和日本为主。另外,东华的工人数只有80名,无法与青岛燐寸的近800人之规模和山东火柴近500名的工人相比。同时还显示,其销售主要是美国市场。

火柴出口美国,应有专用的对外商标。而三元的牌号,在1931年第一卷第十期的《统税公报(上海)》的“火柴商标汇刊”找到的线索,显示背标“三元”对应的图案是麻将牌的“中发白”。这一独特的设计,应当是用作当年的国内销售。

中、发、白,亦称“三元”,此为商标名称的来源。根据玩家胡牌时手里的“中发白”的不同排列组合,又有“大三元”和“小三元”之分。

作为麻将游戏中的三种特殊牌,中、发、白,它们各有各的内涵。比如,中,体现红色和喜庆之意,包含中间、平衡、和谐的内容;发,为俗语的“发财”,直指财富、福气、繁荣;白,代表空白和清新,既是纯洁、高贵、智慧的象征,又暗合激烈的麻将输赢中所面对的无限可能性以及难以预料和意想的良机运气。

三元卷标的主图,是“中发白”的全面展示和顺序排列。四人游戏的三颗牌,有时存留、有时抛除,为的是追求唯一的终极目标以期快快实现。有意思的是,如此大众的娱乐消遣活动,居然在火柴的侧标中还突出“国利民福”四个字。看起来,国家要利益、人民要幸福,在哪里都是一个永恒的主题。

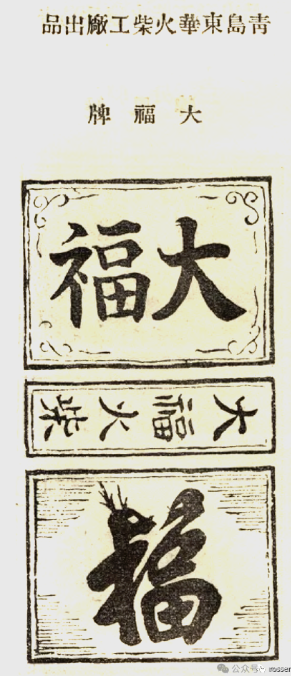

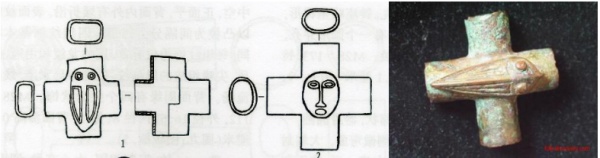

与“三元”同期的另一个牌号,是东华火柴的“大福牌”商标。除了大福二字在火柴盒面和侧边特别突出的“大福火柴”外,“福禄寿”的经典主题,又以福字的左右两边分别显现鹿的头与鹤的首,传递出以“福”为核心且伴有“禄”与“寿”完美组合的吉祥寓意。

抗战胜利后,作为敌产的东华燐寸以标购处置,最终演化为华东火柴公司。东与华二字的位置调整,诠释的是变了时代、换了人间。

2023.12.24记录

2025.11.8更新

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论