也许因为从事过律师工作,更多可能是性格所致,郑爰居一生以洒脱、干练著称。是小群体中的意见领袖,也是朋友问计的对象。他善于交际,和他有过交往的人很多,曾经有过诗歌唱和的人也为数不少,为使大家对郑爰居有一个立体的印象,我选择其中部分作一介绍。

因为之前网络上曾有披露,大家对“竹林五贤”可能有些印象。我就先从这里讲起。

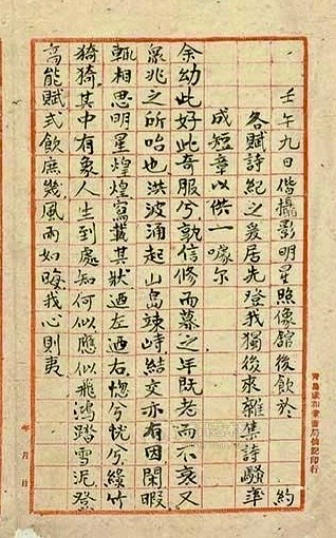

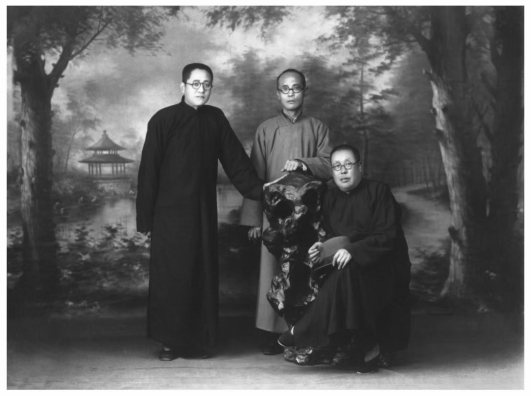

“竹林五贤”的叫法起因于一张照片。

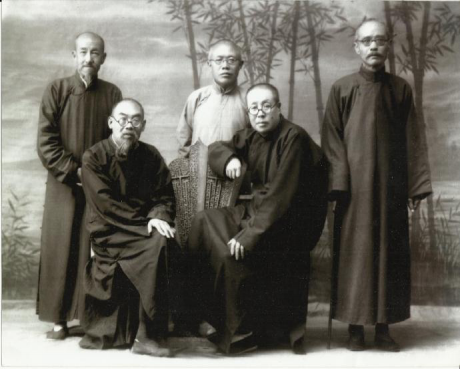

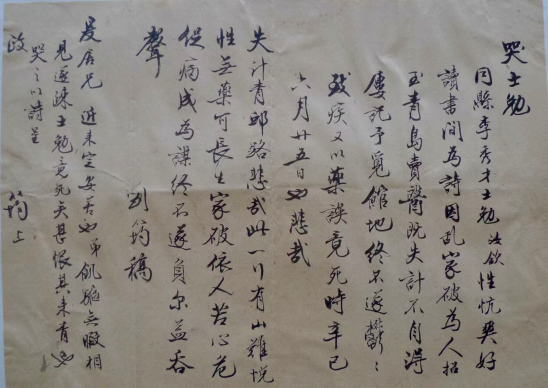

1942年重阳节,在青的五位诸城老乡在一起搞了个小聚会,酒后在一幅绘着竹子的布景前拍了一张照片(上图),照片出来后又每人赋诗一首,诗歌及照片在部分熟人当中流传开来。被人称为“竹林雅集”或“竹林五贤”。这五人分别是:后排左侧袖手而立者为孟昭鸿(方陆、方儒);居中端立者为王鸿翥(云渠、云瞿);其右扶杖而立者为王昭范(叙卿、东崖)。前排左侧坐有胡须者为徐孝闻(志纯、逸齋);右坐者为鄭时(爰居、云渠)。下面分别介绍一下几个人的情况。

1.孟昭鸿

把孟昭鸿放在朋友介绍的首位,不光因为他是“竹林五贤”照片题词的发起者,而且因为他是郑爰居一生的好友。在孟庆泰老师收藏的孟昭鸿日记中,记录与郑爰居交往的片段比比皆是,孟昭鸿诗集中,也多有和郑爰居一起出行之作及日常唱和。

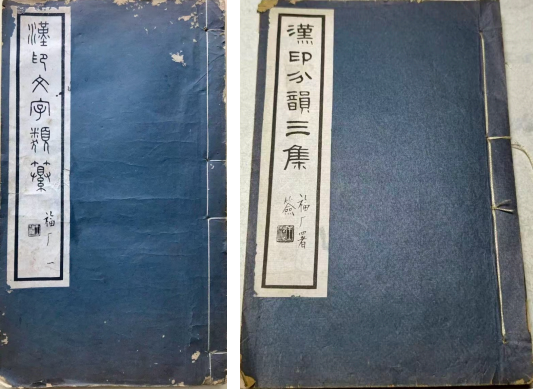

孟昭鸿(1883~1947)字方陆,又字方儒,号放庐。毕生致力于文史、金石及考古研究。擅长汉隶,辑平生所见汉印文字,著《汉印文字类纂》,《汉印分韵三集》,1933年由西泠印社出版。另有《放庐诗集》2卷,以及《诸城辛亥、丙辰独立始末记》《诸城庚午围城日记》《避难纪略》等笔记,为研究地方现代历史的珍贵资料。藏书楼号“静远堂”藏书甚富,可惜在数次兵燹中损毁殆尽。其自述诗有“牙签十万富收藏,一邑人推静远堂。三世校雠多善本,只今零落旧缥缃。”的句子。曾因保护琅琊台秦刻石而在文博界留下佳话,传略被编入《中国美术家人名词典》。

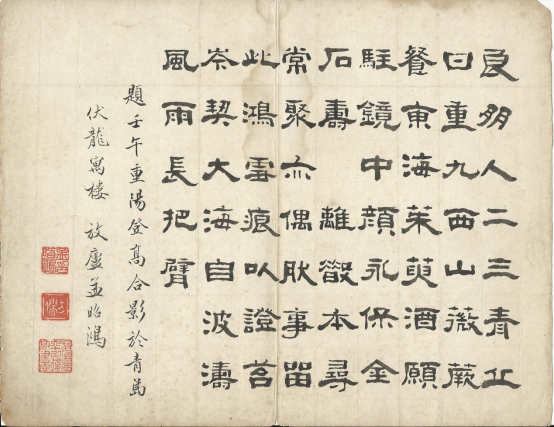

孟昭鸿为“竹林五贤”照片留下的诗句是:

“良朋人二三,青丘日重九。

西山薇蕨餐,东海茱萸酒。

愿驻镜中颜,永保金石寿。

离散本寻常,聚亦偶然事。

留此鸿雪痕,以证苔岑契。

大海自波涛,风雨长把臂。”

朋友在一起不光是喝酒,他们一起出游的记录也不少。孟昭鸿有多首这样的记游诗。

《春日同王叙卿郑爰居登湛山寺塔》:

“一塔凌霄汉,巍巍东海滨。

携朋偶登眺,到眼莽风尘。

有梦家山远,无聊天地春。

沧溟余落日,凄恻感沉沦。[1]”

流亡者心态,是不少有良知的文化人的通感。1947年,孟昭鸿于困苦当中突然病逝,郑爰居怀着沉痛的心情写下了悼亡诗:

“几日才相遇,华筵酒共斟。

思乡劳旅梦,卧榻病寒衾。

人命一朝露,丘垄万古心。

鸣冥留指爪,泥雪印痕深。”

(《挽孟方陆先生》)

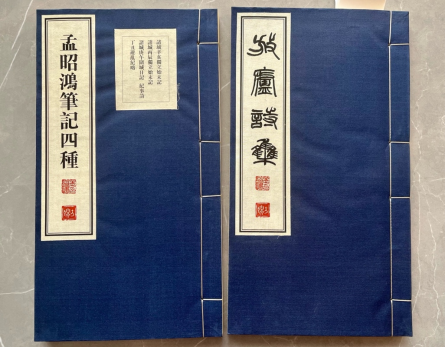

郑爰居还为《孟昭鸿笔记四种》作序。并撰写了《孟君方陆传》,在小传的最后,郑爰居写下这样的文字:“余撰《感逝录》,记亡友言行,甫得数篇而方陆卒,哭之诗曰:‘才赋山阳暮笛声,斯人底事又凋零。昨朝力疾还相送,此日长眠不愿醒。自道六旬犹矍铄,人怜一叟太伶仃。而今愧我无椽笔,恐负殷勤属墓铭。卅载交情倍觉亲,一朝永诀客中身。缣豪早岁争藏弆(ju),衣食衰年转苦辛。每怪治生君过拙,未能馈药我何贫。著书行世差堪慰,姓字千秋已不泯。’‘”[2]

2.王云渠

1926年10月13日,梁启超在给吴秋辉的信中提道:“记甲子春夏间,在都中师范大学讲学,有一学生赠我以《学文溯源》一册,归而读之,字字莫逆于心,欢喜踊跃,得未曾有。

正思追访道踪,一致拳拳,时正值亡妻病亟,心绪不宁,未几遭丧,家室抢攘,乃至并此册子而失之。两年来屡欲补购,迄无所得,而赠书之学生亦不复记忆其姓氏,惘惘不怡,匪朝伊夕。”[3]这本《学文溯源》的作者是山东奇才吴秋辉,而送书给梁启超、将吴秋辉推荐给梁启超的,就是我们今天要说的王云渠。

王云渠,生卒年不详,名鸿翥,曾名永琚,字云渠,亦写云瞿、云劬、耘劬。诸城籍教育家、古籍鉴赏家。早年毕业于北京师范学堂,国学功底非常扎实。曾任北平益世报社编辑,后回山东济南执教,是北大教授季羡林音韵文字学的启蒙老师。

王云渠1938年任教于青岛市立中学高中部,其国文课深受学生欢迎。四九年后任青岛市“文管会”秘书,1956年到市图书馆从事古籍管理及版本研究,其认真精神和业务能力曾受到时任文化部副部长郑振铎的夸赞。青岛市立中学老校友,后任青岛市科委副主任的宋鲁(孙思燮)曾用一首七绝描述他:“满腹文章等此身,高度近视见精神。耆年犹掌文华事,千秋文章显素心。”[4]

所见王云渠的诗作不多,《图录》中有王云渠写给郑爰居的一封信,对同游湛山的郑爰居诗作提了几条意见,尽管言辞委婉,但看出很专业。信后附王云渠和作五律三首。

《和爰居邀游湛山寺诗》:

“郑公清兴发,邀作湛山游。孤塔与天接,梵声隔院幽。

欢言从所憩,信步越前畴。我法本泡影,桃源安足求。

吾爱孟公作,波澜独老成。擅文推刘子,衍派自桐城。

万卷读难破,一身艰自营。高吟惭坿骥,笺郑夙心倾。

同车有孙宰,高义薄云天。结驷轻千镒,能诗近百篇。

好风吹细雨,归路散轻烟。更晤子猷曰,还询后约愆。”

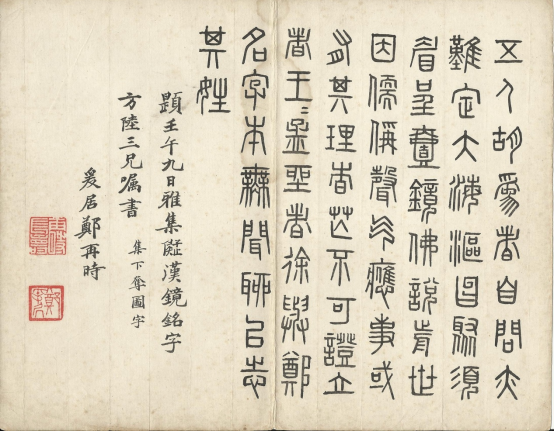

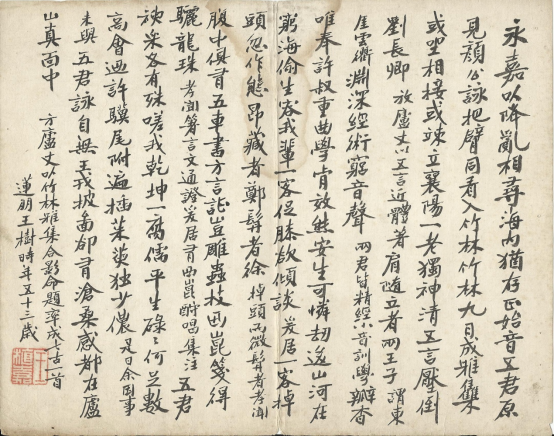

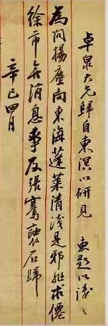

对“竹林五贤”照片的题辞,王云渠用的是集句诗的方式:

“余幼好此奇服兮(屈原涉江),孰信脩而慕之(屈原离骚)。年既老而不衰(屈原涉江),又众兆之所咍也(屈原惜诵)。洪波涌起(魏武帝观沧海),山岛竦峙(同上)。结交亦有因(苏武诗),闲暇辄相思(陶潛移居)。明星煌煌(诗陈风东门之杨),写载其狀(王文孝鲁灵光殿赋)。乃左乃右(诗大雅棉),惚兮恍兮(老子)。绿竹猗猗(诗卫风淇澳),其中有象(老子)。人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥(苏轼寄子由)。登高能赋(汉书艺文志),式饮庶几(诗小雅车牵)。风雨如晦(诗郑风风雨),我心则夷(诗周南草虫)。”

集句诗是从北宋发展起来的一种文学形式,在宋代曾很流行,到近现代已经式微,几乎无人再作,因为集句诗的创作难度远大于自己撰句。由此也可看出王云渠对古典文学的熟悉程度。

3.王昭范(1884—?)

字叙卿,号东崖。诸城水西庄人。师范学历。精研小学,熟于《说文解字》。国学功底较深。早年曾与刘筠(字少文)在乡里结洋浒学社,以实学相励。余力为诗。后在青岛先后任礼贤中学教员、山东大学讲师、青岛建筑工程学校教师。

王昭范是一个很勤奋的诗人,在郑爰居遗存的诗稿中他的作品不少,在刘少文《秋溪诗稿》集中,也见到很多和他的唱和。

离乱之苦是他诗中常见的主题:

《逃乱》:

“逃乱岁时久,故园春又阑。

岂因归路远,祗是返乡难。

老母倚闾念,同胞敌国看。

况闻三径里,松菊书凋残。”

他对生活充满了热爱:

《步游汇泉公园至鱼山而返》:

“强欲寻芳去,中途兴已阑。

不知衰日近,但觉上山难。

乡信乱时隔,林花劫后看。

晚来晴亦好,归路且盘桓。”

抗战胜利,喜不自胜:

《倭人签署降书,神州再造,赋此志喜》:

“赤县今重建,咸归汗马功。

兵加三岛上,喜溢九州中。

蛇豕已全扫,萑(huan)苻[5]漫自雄。

但能思在莒,万国自从风。

浩劫弥天地,羁栖剧苦辛。

谁知衰白日,复作太平人。

把酒思归计,先书慰老亲。

故园松菊在,燕息及良辰。”

王昭范“竹林五贤”的题辞是这样的:

“放庐诗格襄阳俦,逸斋方语勤冥搜。

耘劬考文宗许郑,爰居博古追薛欧。

四贤信是乡邦俊,后先避地来青邱。

我亦投缟参末契,九日共作竹林游。

聊凭摄影纪鸿爪,敢信姓字传千秋。

竹林山王因贵黜,颜公微义诗中留。

丈夫自有不朽在,功名富贵何足求。

西方美人況已远,黼冔(xu)裸将薇蕨羞[6]。

诗成高歌还叹息,竹间风动寒飕飗。”

王昭范曾为郑爰居的《西昆酬唱集笺注》作序,为西昆体张目。

4.徐孝闻(1890—1956)

名志纯,字孝闻、载生,号逸斋,另有夷白山人、东武畸人、无一尘主等多种名号。诸城城里人,少年时仅读5年私塾,成年后拜郭金篆、郭金范为师,后师李鲁峰,博览群书,诗文大进。1923年离乡出游,历武汉、绥远、黑龙江等地,后定居青岛,在文德女中任教。一生行医教学,见多识广,发而为文,晚年自编成集,名《东武全集》。

徐孝闻是一个爽快之人,喜欢喝酒,快言快语,和郑爰居的交流很多。虽说诗歌稍显粗率,但也显现其性情可爱之处。

《读芸渠诗有感次元韵》

“波波劫劫五旬过,赢得星星绿鬓播。

百八念珠如意少,大千世界战场多。

会稽有乐甘为朔,榜上无名自姓罗。

最是天寒拼一醉,掀髯高唱大风歌。”

《寄爰居》:

“行踪坎坷五旬余,剩有随身万卷书。

肯把奇人呼贱子,从今大鸟祀爰居。

言文通证凭君序,生死交情恐我虚。

只有呕心诗一首,楷成手版报相於。”

明明自号“东武畸人”却对别人称呼自己“奇人”很在意,并且以大鸟祀爰居相威胁,[7]说明二人之间的关系很融洽,可以相互戏谑。

《自励二首》:

“先圣珍无言,下悉敢妄论。

朋须交有道,酒要醉无痕。

情泼外生死,气平忌怨恩。

自惭难绝俗,栗鹿为鱼飧。

富贵已无缘,此心穷益坚。

著书聊寄托,净意即神仙。

老不责儿养,贫休累友怜。

今听惟一事,玄草未终篇。”

对这样一位热衷著述的朋友,郑爰居给出的建议是“莫著书”。

《赠徐逸斋兄》:

“故纸研钻似蠹鱼,精微陡过陆玑疏。但嫌无米难传世,为劝穷愁莫著书。”

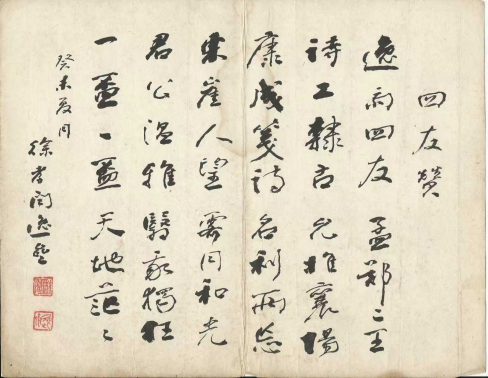

徐孝闻为竹林照的题辞是《四友赞》:

“逸斋四友,孟郑二王。

诗工隶古,允推襄阳。

康成笺诗,名利两忘。

东崖人望,霁月和光。

君公溫雅,翳我独狂。

一杯一杯,天地茫茫。”

郑爰居的介绍前面已经说了,这里只说一下他对“竹林五贤”照片的题辞:

“五人胡为者,自问亦难定。

大海沤自聚,须眉呈一镜。

佛說前世因,儒称声气应。

事或有其理,杳芒不可证。

立者王王孟,坐者徐与郑。

名字本无闻,聊以志其姓。”

“竹林五贤”的情况说完了,下面介绍郑爰居的其他朋友。

5.王献唐

王献唐是郑爰居最重要、对其帮助最大的朋友。

王献唐(1896—1960)初名凤琯,后改名琯,字献唐,号凤笙,以字行。山东日照人。著名历史学家、金石考古学家、文献学家。曾先后任编辑、记者、省图书馆馆长、国史馆副总纂修;新中国成立后,任山东文管会副主任、故宫博物院铜器研究员等。论著有《国史金石志稿》等60余种。被誉为“学术事功具隆,文章道德并富的一代宗师”[8].

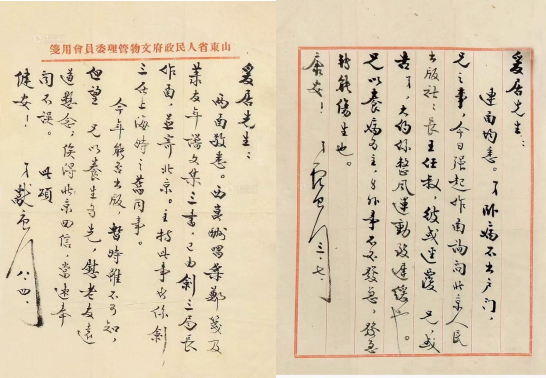

郑爰居与王献唐的交往起于何时无考,所见二人交往的最早一封信是1931年1月王献唐给郑爰居的复信,[9]信中谈到海源阁杨氏藏书购藏谈判问题。1935年1月王献唐给郑爰居的信中谈到来信所列书目,馆中大多都有,欢迎其来济借读,并告知原先自己也曾蓄志为王菉友辑年谱,既然先生要做此事,愿意将所收资料悉数贡献。

应该说,王献唐是郑爰居的贵人,在郑爰居的著述过程中,无论是材料搜集还是写作,直至书籍出版,都得到了王献唐的大力支持。在《王献唐年谱长编》中,有多处有关这类情况的记载。郑爰居在致王献唐信里说,“将来小有所成,皆兄之赐也”。如果不是日寇入侵,他们之间的合作肯定会结出更加丰硕的果实。

日寇入侵,献唐先生押运馆藏,辗转万里,离鲁十年未通音讯,一直到1947年郑爰居才通过钟孝先联系上王献唐。

四九年后,虽说都还在文化工作岗位上,但二人的著述欲望已大不如前。郑爰居撰写的那几本书稿,迟迟未能出版,成为他的一块心病。1957到1958年,感觉病体已经很难好转的郑爰居,出书心情更加迫切。王统照、王献唐等帮助其多方联系出版社,可几次都功亏一篑。1958年王统照已经去世,献唐先生强撑病体,写信给北京咨询出版事宜,并写信宽慰爰居先生。虽然直到他们逝世书也没能出来,但他们的情谊却留下了浓重一笔。

6.王统照(1897—1957)

在文学史上,除小说外,王统照以写现代诗而闻名。但在日常生活中,他也创作了大量旧体诗。一个人既能写现代诗又能写旧体诗,就好像一个唱美声的歌唱家,也唱民谣或是摇滚,这在现实中很少见,写得好的更少见。

王统照和郑爰居多有旧体诗唱和。《王统照文集》第四卷《剑啸庐诗草补编》收有和郑爰居相关的诗四首。但王统照的旧体诗大多已散佚。

王统照的《示爰居》记述的是二人青岛交往的场景。

其一:

“海滨云树记同游,廿载飞光梦里求。

赌酒楼头邀明月,论文林下惊霜秋。”

其二:

“碧桃未落放娇棠,絮影芜痕一道长。

卧看沧波变风雨,午宵渐喜密阴凉。”

郑爰居所藏信札手稿图录中有一封没有署名的王统照诗札,该手稿未见著录。

《旅青感怀》

“昂藏沦落客囊羞,一整行装事远游。

讵谓饥躯终驻足,肯将衰骨永埋头。

窃逢东道怀吴主,忍看南冠自楚囚。

*陋疏狂应笑我,浮沉岁月且依刘。”

其二:

“慷慨辞家琴岛游,藏名遁迹寄高楼。

吹箫惠我向谁可,借釜因人不自由。

本欲永离棲洛下,哪知无赖託荆州。

壮心千古一丘壑,莫把宁戚笑饭牛。”

诗歌所透露的信息和王统照1945年7月从上海密回青岛,在齐东路租房居住的情形非常相似。可以印证当时的历史。

图录中,还有一首郑爰居的《喜王剑三到青》:

“黄浦青邱久别离,况当戎马见无期。

谁知浩劫峥嵘日,又接高谈倾倒时。

一世文章秋后扇,百年事业鬓间丝。

想要莫起沧桑感,竚看苍松沐雪姿。”

郑爰居和王统照的交往不知始于何时,在郑爰居的自留印谱中有一方“缄三氏”的印蜕。大家知道,王统照字剑三,有时也写作“缄三”,郑爰居这些印章大多刻于1920年左右,可见那个时候,二人已经开始交往了。

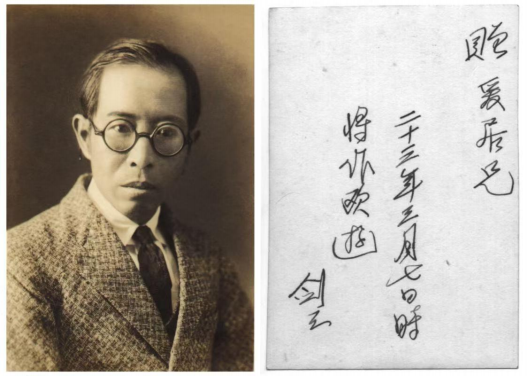

郑爰居的孙子郑健保留有王统照赠予郑爰居的照片一帧,背面标注的时间是1934年3月7日,欧洲之行前,说明那个时间他们的交情已经很深了。

抗战胜利后,王统照在青居留了一段时间,这段时间和郑爰居等诸城老乡的交往非常频繁。

《留春》:

“积劫留春作意迟,郊园初日照芳枝。

江湖波撼争横渡,窟洞民穷善忍饥。

弱柳摇村烟火冷,琼楼隐雾暮寒滋。

繁樱依旧堆香雪,乳燕穿飞似不知。

前约园游,足下与郑君皆未能往,我亦以是日人多遂留步,两天小雨,繁英自减,然海棠最佳,不日齐放,容更择日前去,四题诗除呈览此又得数首,兹录其一,课后阅正,午后五点望临小酌如何,草草不尽,即诵午佳。剑三敬启,十七日。”

这首诗寄赠的对象应该是王昭范,正文哀叹民生,跋语可以看到他们交流的融洽。

1949年后,王统照任山东省文教厅副厅长,因生活和工作原因,来青较多。图录当中有信两封:

其一:

“前借庚子销夏录二本、渔洋精华录训纂两套兹缴还,谢谢!来青两度蟾圆,流光何速,定于廿九或卅号夜车去济,不再走辞,专此草上不具,即祝爰居兄早安,剑三白,三月廿六”

其二:

“爰居兄,此在家治疗当大愈,叙卿已来,前天曾过访,星期天当到兄处云,弟十七日夜车回省,兄之著述如愿交带省文管会请包好交下如何?此祝痊安,弟剑三奉上,四月十五日”

其二信中提到的“著述”就是郑爰居费尽心血撰述的几部著作。信尾王统照祝郑爰居“痊安”,谁知自己却走在了郑爰居的前头。

7.丁惟汾(1874-1954)

丁惟汾,字鼎丞,亦作鼎臣,山东日照人。早年就读于保定师范学堂。1904年留学日本明治大学,次年加入中国同盟会,为山东主盟人。1917年参加护法运动,为非常国会议员。1924年当选为中国国民党中央执行委员。后曾任国民党中央常务委员、青年部长、中央政治委员会委员等职。1949年去台湾。

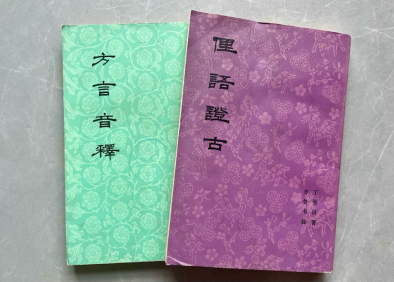

丁惟汾一生从事政治,余暇从事声韵及经学研究,成书有《毛诗韵聿》《诗毛氏传解故》《尔雅释名》《尔雅古音表》《方言译》《俚语证古》等。属于一位德高望重的文人政治家。

在郑爰居的遗稿中有《呈鼎翁夫子》诗一首:

“世载还同一俄顷,高斋今又坐春风。

公如郭令收京后,我尚程门立雪中。

桃李不言蹊自闢,孤寒有泪感何穷。

黄巾未避诗书废,辜负当年许道东。”

这首诗以“时光—功业—德行—乱世—憾恨”为脉络,通过郭子仪、程门、桃李、黄巾等典故的精妙运用,展现出世事沧桑中的个人境遇与家国情怀,末联以“许道东”之叹,流露出对师长期许的愧怍。实际上,这里郑爰居有点过于谦卑了,按照我们今天的标准看,他的努力和成就是对得起前辈的期许的。

在政治、学术上都有较高建树的人可以称之为奇人,是特殊时代、特殊禀赋造就的,丁惟汾就是这样一个人。

8.刘少文(1888—1948)

刘少文名刘筠,字少文,亦写绍文,号秋溪。为诸城逄戈庄刘统勋六世孙。青岛礼贤书院毕业。一战后先后任礼贤中学、崇德中学等校教员逾二十年。著有《清代诗人徵略》、《诗经异文考》等,未成书。诗作《秋溪诗稿附青岛百吟》,由其家人印传。

刘少文在青岛被人熟知的原因是其组诗《青岛百吟》,该组诗用个人视角吟咏描绘了1920年代的青岛风物,因其时记录青岛的文字不多,该组诗遂成为后人了解当时风土人情的一个窗口。从《青岛百吟》的导语得知,这一百首诗是“己巳长夏”(1929年)刘少文在礼贤书院教职任上回乡省亲之余,“念客青前后二十年风物”“逐日口占十余首,积十日而得。”尽管其中脍炙人口的佳句不少,但由于是急就篇,个别文字略显粗糙,能够代表刘少文诗歌水平的,还数《秋溪诗稿》[10]。

《秋溪诗稿》共收诗301首,多为抒情、感时之作。

给我印象很深的是这首《喜叙卿见过并示新作》:

秋风萧瑟秋气凉,故人为客在他方。衡门今日忽生色,把手一笑眉飞扬。人生相见会有数,况复天下正多故。途穷多遭俗眼白,非君谁复肯相顾。袖中大作字字新,一奁秋水清绝尘。读之反覆不忍释,芝兰在握口生津。风流年少坛坫上,应属王郎第一人。此会良难且举杯,呼取宗子来相陪。三酌五酌不成醉,连倾百斛心花开。酒后耳热抵掌谈,波涛东下惊春雷。王郎王郎尔应知,人生行乐须及时。才听玄蝉又秋雁,古来豪杰今何之。欢呼不知白日暮,掉头出门从此去。请君为我立斯须。明日相思各何处。

有没有点《将进酒》的味道?豪爽性情跃然纸上。

刘少文不光有“波涛东下惊春雷”的豪放,也有《典衣》里面的柔肠:

“典却征衣箧已空,饥肠真欲饱西风。

寄书忍向慈亲说,泪尽平安两字中。”

刘少文对字词的感悟力很强,他认为青岛二字入文不雅,多以青邱代之,并从史书中找了很多依据。

“风尘七载此淹留,二十年前忆旧游。

无限好山题欲偏,佳名今拟赠青邱。”

(《青岛百吟》)

从其命名后,很多文人沿用此称呼,可见其见解是对的。

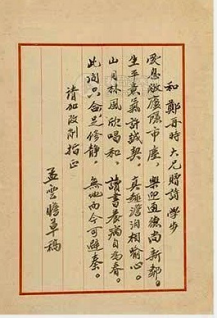

在郑爰居留存诗稿中,有很多刘少文的手迹,造访不遇,留个字条也是诗:

“今日与方陆奉访,适逢外出,甚怅怅也。忽值小雨入室,小坐,开窗四望,见杨柳依依,不禁神往,遂成小诗,以记怀思。

寂寞轩窗空复思,几回欲去又迟迟。西风送雨如留客,且对垂杨三小时。

刘筠醉笔初八日”

同乡故世,哭之以告,除去难以割舍的朋友之情外,也看到居青之大不易。

《哭士勉》:

“同县李秀才士勉汝钦性忼爽,好读书,间为诗,因乱家破,为人招到青岛卖医,既失计,不自得,屡托余觅馆地,终不遂,郁郁致疾,又以药误竟死,时辛巳六月二十五日也,悲哉!

失计青邱路,悲哉此一行,有山难悦性,无药可长生,家破依人苦,心危促病成,为谋终不遂,负尔益吞声。

爰居兄,近来定安善也,弟饥驱无暇相见,遂疏士勉竟死矣,甚恨其来青也。哭之以诗呈政。

筠上”

对于诗情澎湃的刘少文,郑爰居显得要冷静许多,时不时予以宽慰和安抚:

“一世文章秋后扇,百年事业鬓间丝。

扇能祛热丝能染,寄语刘郎莫咏诗。”

对于刘少文的心情,郑爰居充分理解且共情。

《刘君绍文以元旦诗见示,读罢凄然,因书其后》:

“风流刘公干,落拓卧漳滨。

狂态人争避,高歌句有神。

故乡乱犹昨,贳(shi)酒债常新。

况复逢元旦,苍凉泪满襟。”

1948年9月刘少文突发脑溢血去世,朋友们纷纷表达哀思。在郑爰居遗存的诗稿中,有一组署名半聋老人孟二的哀挽诗,可以看作是对刘少文的写照。

《悼刘少文》:

“噩耗惊传泪满裳,故交今又失刘郎。

纵情诗酒聊舒闷,冷眼尘寰不碍狂。

值此乱离生亦苦,如能解脱死何伤。

琳琅触目馀书卷,身后萧条嗟下场。

性情跌宕自天真,花甲刚周绝世尘。

儿女关心易致病,诗书到手不知贫。

二劳迹认云山屐,两校阴分桃李春。

睥睨词坛数十载,文章何处哭斯人。”

9.王植嘉

本文所描述的圈子里干教师的不少,光礼贤中学的就有好几位,在纪念礼贤建校110周年《礼贤情韵》册子中,有好几位老学生在回忆中提到一位被学生称之为“甘地”的老师。这位“甘地”就是郑爰居的老乡加朋友王植嘉。

王植嘉(1889—1953),名树勋,字植嘉,又名莲朋、王树。(在青岛九中校志里将其当成两个人了,教师名录中既有王树勋、又有王植嘉)他还有西台遗客、皇汉遗黎等多个笔名。诸城相州中学毕业。家庭破产后,长期在青岛以教学、卖文为生。曾在青岛礼贤中学任教师多年。有油印诗集《蹈海集》,流传不广。

王植嘉的模样和甘地相像,有时有点磕巴,性格倔强。曾是礼贤学生的海洋大学侯国本教授记忆犹新的一件事是“甘地”在解释“信”字时说的“人言为信,人而不信,不知其可也。”侯国本说这句话让他铭记、实践了一生。另一位礼贤学生北师大黄济先生回忆:他对教学特别认真,每讲一篇古典诗文,训诂阐释,津津乐道。但对新诗则颇有微词,有时讲着讲着,将课本往桌子上一摔,大喊“这是诗?这是屎!”

虽然他对同学们要求近乎苛刻,但大家对他的敬业精神和教学质量还是赞誉有加。

“竹林雅集”时,王植嘉因事没参加,但他也为照片题诗。

《诸君九日竹林雅集图》:

“永嘉以降乱相寻,海内仍存正始音。五君原见颜公咏,把臂同看入竹林。竹林九日成雅集,或坐相接或竦立。襄阳一老独神清,五言压倒刘长卿。(放庐丈以五言近体箸)肩随立者两王子(谓东崖云衢),渊深经术穷音声(两君皆精经小音训学)。瓣香唯奉许叔重,曲学肯效熊安生。可怜劫后山河在,穷海偷生容我辈。一客促膝欲倾谈(爰居),一客掉头忽作态。昂藏者郑髯者徐(掉头而微髯者孝闻),腹中俱有五车书。方言证岂雕虫技,西昆笺得骊龙珠。(孝闻箸言文通证爰居有西昆酬唱集注)五君神采各有殊,嗟我乾坤一腐儒。平生碌碌何足数,高会乃许骥尾附。插遍茱萸独少侬,(是日余因事未与)五君咏自无王戎。披图郤有沧桑感,都在庐山真面中。”

王植嘉是一个具有古代侠客风骨的士人,尽管地位卑微,但关心天下大事,崇尚气节仗义。二战中,从新闻中得知法国海军舰队在土伦港拒不投降而自沉,他抑制不住自己的情绪,赋诗称颂。

《读史·五言律一首》:

不愧神明胄,犹存浃浃风。

身甘随舰尽,生弗与雠同。

刘豫心应愧,田横鬼亦雄。

小朝廷里客,侻(tuo)首尚和戎。

意觉未尽再成七律二首:

月黑雷轰水倒流,朦膧战舰一时休。

即看国士为张目,岂有将军不断头。

碧血纵教染巨港,红旗早见遍蜚州。

千秋功罪从今定,成败原难限项刘。

野老涕泪望中兴,当年事去力难胜。

论心岂有降钟会,一死终当愧李陵。

黑夜波明新鬼火,天边目断九霄朋(谓达朗[11])。

知君也有图南志,功辛从今信可徵。”

抗战胜利,王植嘉在喜悦中带着心酸。

《步东崖志喜韵籍书所感》:

“幽燕从此复,老朽愧无功。

但使畬年在,应知失喜同。

一毛休再拔,百战总堪雄。

引领三辰朗,还乡唱大风。

脯瓠去酒意,回首重酸辛。

刘使君理我,辛垣衍有人。

诗唯书甲子,身已绝姻亲。

漂泊犹今日,八年秋复春。”

在高兴的同时,也有对局势的思考和担忧。

《停战缔约后郑君爰居置酒招饮》

“世间无此快意事,*顾燕云收故地。倭奴甘作小朝廷,楚囚竟召儿皇帝。千家万家皆腾欢,伫看威仪来汉官。郑君买酒招我饮,座有王孟相*攀。八年郁郁待此日,狂吞馎饦为加餐。停杯忽抱杞人虑,谁竟封狼居胥去。漠北久作化外看,辽东史被天骄据。黄龙痛饮我无功,白燕飞来谶早著。以暴易暴尚如斯,商*休为张仪欺。即今薄海腾欢日,或是开门揖盗时。不如意事常八九,覆雨翻云罔弗有。抱残守缺数老翁,努力进此一杯酒。有酒不饮负此杯,有言不吐负此口。我首此言都怅然,投笔惜我非英年。是谁真雪神州耻,莫出宣和代税钱。”

王植嘉对政治有较强的参与意识,对民国的种种乱象持批判态度。

《春感》:

“出山泉浊在山清,公论难期廷尉平。

何似刘蒉甘下第,可怜孙放早标名。

中原早见红巾盛,党祸行看白马成。

太息石城诸燕雀,犹喧幕上做春声。”

和王植嘉相比,郑爰居就比较看得开。

《和植嘉春感步韵》:

“焉能人寿俟河清,望绝余生见太平。

牛李当年祗树党,巢由无地枉逃名。

忧天至竟天真堕,铸错于今错已成。

正是皇忙劝进日,可怜谁听病吟声。”

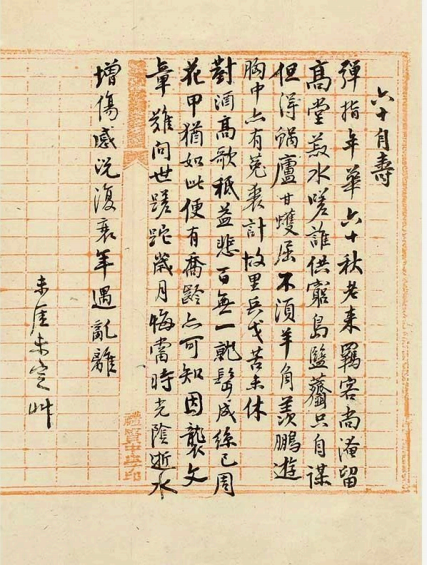

王植嘉人生坎坷,孤身一人的他在六十岁生日时收到一位学生送给他的花,他对花置酒,写了一首长诗,叙述自己的感受。

《六十初度对花置酒赋此》:

“……前此之庚寅,三月既望后。其日二十三,诞斯支离叟。朱颜才几时,俄顷变皓首。”

“……中岁罹家难,只身东海走。青青一片毡,二十年厮守。”

“……童子持花来,供之几案右。谁与为称觞,酒若解言友。谁与为治餐,花若侍箕帚。赏花而衔杯,此乐得未有。作一退步想,天亦于我厚。年竟过杜陵,遇仕穷王斗。[12]

“……色身岂长存,贪痴尤枷杻。登床且醉眠,鼾作狮子吼。”

1953年王植嘉在教职任上去世,年六十四岁。

10.张季骧

在《图录》中,有一首《怀张季骧同年》的诗:

“鹿鸣[13]共赋识荆州,(君中癸卯副榜)金石论交四十秋。君悔持锥投博浪,我因推毂感曹邱。(君曾荐予充任前胶澳督办公署秘书)著闻边氏五经笥,高卧元龙百尺楼。海上同游怀往事,翘瞻云树动离愁。”

这首诗带给我的第一个问题:张季骧是谁?

然而,一般的网搜回答不了这个问题,多方搜求也难以厘清。后来在高手朋友的帮助下,张季骧的面目才慢慢清晰起来。

张季骧,名栋铭,(生卒年不详),山东诸城人,1903年中式乡试副榜,后毕业于北京政法专门学校,曾任共和党山东支部干事,北洋政府临时参议院议员、蓬莱县知事、山东省实业厅厅长等职。由于国会议员关系,张季骧在青岛回归等许多问题上发挥了较大作用,多次被授予总统嘉禾勋章。北洋政府垮台后定居青岛,潜心研究古史,曾写作春秋郡国沿革考等著作,未竟而逝。在青期间,与青岛名流多有交往,在黄公渚的崂山名胜诗文里,提到与其共游的地方就有四处之多。作为前朝耆宿,有时也参与一些当局组织的礼仪活动。

因为郑和张都是诸城老乡,又都是政法专科学校毕业,而且诗中“金石论交”“君悔持锥投博浪,我因推毂感曹邱”等句子比较符合二人的情况,笔者一开始误以为该诗是郑爰居所写。到后来才猛然发现二人不可能是“鹿鸣共赋”的同年,因为郑爰居1891年出生,1903年才12岁,这个年龄不可能去考举人。这就带来了第二个问题---写这首诗的人是谁?这封信怎么会到郑爰居的手里?然而,这个问题没有前面那样幸运,经过多方查询,也没有一个明确答案,只能留待以后再说了。

图录中有一篇《代祭张季骧文》的文字,可以看作是张季骧一生的小结,全文如下:

“呜呼,君年弱冠,黉序蜚声。资禀颖异,学如窗成。癸卯乡试,文冠其曹。主司叹赏,擢列前茅。策触时忌,乃曲副车。君曾不愠,群士嗟吁。议院初立,君膺其选。国是力争,邦基是奠。出宰百里,有裕其施。政平讼理,民怀去斯。服官省府,职司实业。荐引髦俊,周赡穷乏。故旧得归,贤才藁拔。有清学术,旷古罕俦。君既解组,思绍前修。博观约取,启奥洞幽。祁寒盛暑,铅椠弗休。*书班志,上逮春秋。郡国沿革,穷原竟流。订讹纠谬,博稽旁蒐。撰著未竟,斋志山邱。君素康强,尤善谈说。舍我先归,有疑谁决。坡公同寿,非谓短折。言念畴昔,悲来难辍。盛衰倚伏,万古一辙。念君伤怀,涕泪雨落。设奠陈辞,用告冥漠。尚飨。”

该篇祭文可以解读的地方很多,但有些地方是否准确存疑,比如“坡公同寿”一语就有点对不上,经查,东坡公在世时间为64岁,张季骧1903年中式乡试副榜时已32岁。报载,张季骧1947年9月27日还参加过青岛市在迎宾馆举行的欢迎青年党领袖曾琦的宴会。他去世的时间肯定在此之后了。仅就上述,其在世时间要远大于64岁。

还有,这篇祭文的写作者是谁?写作于什么时间?(也就是张季骧去世的大概时间)暂时也难有定论。但有一点可以肯定,郑爰居与张季骧是有很多共同点的朋友。

11.钟孝先

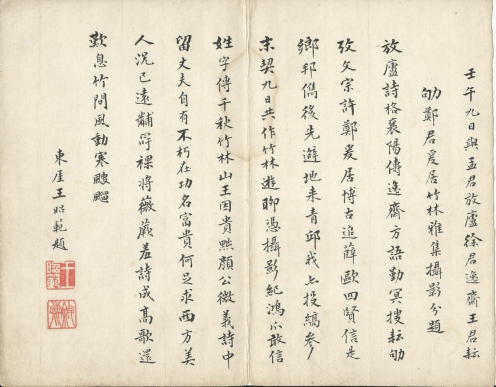

壬午年(1942)重阳节“竹林雅集”之后,参与者赋诗以纪,王昭范赋诗之后,还撰写了一篇小结性的诗叙。诗叙除对照片中的人物进行简介外,还提到六年前(1936)一张照片中自己的形象,发出韶华易逝的感慨。同时,也感叹照片中的钟君,已经六年没有消息了。

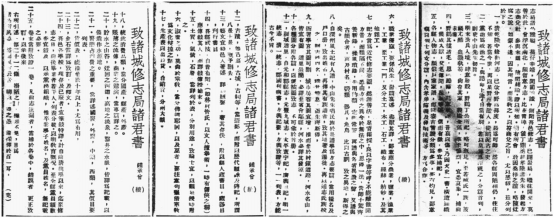

去年年底,臧杰先生发给我几张翻拍的照片,是1934年6月6日至9日《青岛时报》上面连续刊登的一则消息,内容是《致诸城修志局诸君书》信中对纂修诸城县志提出了许多非常具体而实用的建议,此建议的提出者为钟承曾,也是我们今天要说的钟孝先。

钟孝先(1889年—1958年),名承宗,承曾,别号笑仙,诸城百尺河镇小仁和村人。幼读私塾,聪颖好学。

1907年,钟孝先赴济南就读于山左公学中学甲班,1908年,经刘冠三介绍加入同盟会。同年,山左中学被以“多有革命分子潜伏”之由被查封。钟孝先等同盟会成员又转入陈干、刘冠三、于恩波等在青岛成立的震旦公学。并积极策划反清起义及抗议德国人侵占山东矿产等行动,被清政府侦知并知会德国总督府,不久,青岛震旦公学也遭查封。

武昌起义后,钟孝先先后参加了山东、烟台和诸城的独立活动。在烟台曾被清吏逮捕,经营救出狱回乡,继续进行革命活动。河北省的商震来诸城,钟孝先卖掉一匹马,为商震筹集活动经费。

诸城独立失败后,钟孝先逃出诸城,又参加了周村反袁独立运动。之后曾任察哈尔省财政厅长、北平山东中学语文教师、山东省教育厅秘书等职。1934年,任青岛山东大学图书馆秘书长。抗日战争爆发后,随校迁往重庆,后任国民党党史馆秘书长。一直到1948年去台湾。曾与吕今山(1883-1949)赵子莪(1887-1969)合著《莲浮集》。1958年病逝于台北。

钟孝先第一位夫人邱氏于宣统二年(1910)年因产后风去世,民国三年续娶孟宪先为妻。钟孝先一生在外奔波,无暇顾及家中,孟宪先带着孩子,靠在本村小学任教员为生,土改时,其因地主身份被处决。

可能因为钟孝先的身份特殊,郑爰居留存的诗札手稿中没有见到其手迹,只有郑爰居写给他的两首诗的草稿。

其一是《赠钟孝先》:

“苍翠华不山,荡漾明湖水。回首二十年,共客秋风里。针芥怜相投,大声骇里耳。同上酒家楼,高歌更拊髀。气象吞万千,卓荦无(俗)子。别来弹指顷,岁月去如驶。黄狗忽苍鹰,世变何所止。盗贼满天下,两地幸不死。闻说百炼钢,今已柔绕指。泱漭东海滨,风雪正披靡。握手突相逢,顾眄惊且喜。往事如隔世,欲诉从何起。”

其二为《感怀赠钟孝先》:

生丁运阳九,浩劫换红羊。神州未陆沉,元功归鲁阳。拭目看太平,民气可小康。天心*厌乱,兄弟复阋墙。客从故乡来,携手愬衷肠。花样愈翻新,禽兽灭纲常。坦途树荆棘,当道卧豺狼。壮丁驱作战,千里良田荒。贫者死闾里,富者蹿异乡。我闻长太息,归计已茫茫。长安岂易居,薪米桂珠昂。侏儒饱欲死,贤士鸣饥肠。况我七尺躯,肮脏无一长。身乏蔽体衣,盎匮隔日粮。饥躯出门去,歧路徒彷徨。雁鹫纵峥嵘,何处分稻粱。叩门言自拙,学步意先伤。多谢素心人,久要竟不忘。寄我一尺书,中有疗贫方。”

两首诗的创作时间不详。其二好像是在第三次国内战争时期。诗中回忆往日友情,对钟孝先给予了较高评价,反映了自己的困难境地,厌战、反战情绪浓厚。

钟孝先是已故岛上大家石可先生岳父的哥哥,因石可先生的岳父去世较早,石可先生夫人一家的许多事情都由其做主,包括儿女的婚姻和生计。1942年石可先生历尽艰辛到重庆投奔,钟孝先将其推荐给国史馆王献唐先生,成为献唐先生的入室弟子,最终成为一名成就很高的艺术家。

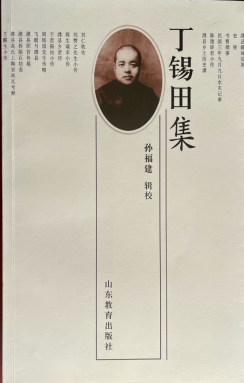

12.丁锡田(1893—1941)

在孙福建先生辑校的《丁锡田集》序言中,学者孙敬明先生这样评价潍上缙绅阀阅“郭家望族堪称艺林之山,陈氏簪缨正当金石之都,丁门富贵最是文献之海。”

“丁锡田先生幼而颖异,五岁启蒙,七岁读经,弱冠而得名家教授。博学淹通,及长与海内方家捧手,质疑问难,学术精进不已。以研讨桑梓历史与乡邦文献为己任,孜孜矻矻,累月穷年,著述等身,藏书山积。[14]”

1941年丁锡田于北京病逝,郑爰居为撰《丁君稼民传》[15],小传不长,概括了郑爰居与丁锡田的过往,转录如下:

《丁君稼民传》:

余之识稼民也,在甲戌春,先是,余辑王菉友先生文,友人告余箓友犹子彦佶有辑本,曾见潍县丁稼民手抄,且允为商借,旬日赍(ji)至。又数月,友人偕稼民来访。自是稼民每来必唔,唔必探讨读书所疑者。戊寅,稼民以避地寓青岛,更朝夕数见。凡一年,忽潜去,莫明所往。越二年,寄书云在北平。时余正笺《西昆酬唱集》致书乞钞《陈金凤外传》,旋得复,云近年多病,日转剧。无何,讣告至矣。呜呼!稼民年少于余,天何赋之才又夺其算邪!稼民身中材,丰其额,若世俗所绘南极老人者,人皆以为寿征,何竟不验邪?抑家国破亡,忧惶恐惧,使之中道折邪!稼民家裕于财,性笃厚,言诺诺若不出口,与人交无忤色,同邑寒士多赖以举火。其治学专于史,著有《西汉令长考》若干卷,已经沪肆刊印;《高南阜年谱》若干卷,余尝参以所见,稿藏于家;历史舆地论著若干篇,载北平《禹贡》月刊。喜搜集乡先贤遗著,得即付印,有《小书巢丛刊》若干册。乙亥吾邑续修邑乘,稼民谓余曰:

“后梁朱温时,以其父讳诚,改诸城为东武,旧志不载,新志不可再遗也。”此事不见新旧史,惜当时忘问所出,今墓草已深,无可印证矣。稼民名锡田,稼民、卓千皆其字。”

《小传》文字虽短,然凝练概括,言之有物。

在《图录》中,有一副挽联的草稿:

“名高桑梓,义著丛刊,溯当年远绍旁搜,潍水尧山,表扬芳徽,有几多先哲。

城主黄台,神超三界,叹此后徵文考献,东莱北海,访求遗籍,更属望何人。”

联中没有标明所挽为谁。但“名高桑梓、义著丛刊、远绍旁搜,潍水尧山,徵文考献,东莱北海”等词,好像都在指向丁锡田。特别是“义著丛刊”一事,查丁锡田一生中曾主办过《十笏园丛刊》《小书斋丛刊》《潍县文献丛刊》《习庵丛刊》等多种刊物,在我的记忆中,同期没有其他山东人办丛刊的印象,加上郑爰居和丁锡田在几年交往中所结下深厚友谊。感觉该挽联为丁锡田而作应该没有问题。郑爰居在挽联中的赞叹也代表了好多人的想法。

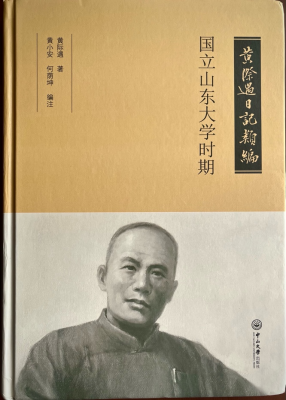

13.黄际遇(1885-1945)

在中国海洋大学鱼山校区东北角有一座二层德式小楼,这座小楼在德占时期是德军俾斯麦兵营的军官寓所,民国青岛大学时期叫作第八校舍,为学校单身教授的宿舍。1930年至1932年,时任青岛大学文学院院长的闻一多曾在这座楼的二层住了两年,现在这座建筑被称为“一多楼”,成为文物保护单位。

比闻一多早一点进住这座小楼一层的,是理学院院长兼数学系主任黄际遇,从1930年到1936年,他在这座小楼住了六年。

在这座小楼里,他曾多次设家宴招待过一众名士,也在这里完成了山东大学校史上的重要资料《万年山中日记》《不其山馆日记》。

黄际遇,字任初,号畴庵。广东澄海人。是教育史上罕见的通才。他年仅13岁便考中秀才,1903年官派日本留学,入在日本期间,他加入同盟会,与陈师曾、黄侃交往甚密,随章太炎学习骈文、小学。

1910年回国,受聘天津、武汉高等学堂。1920年到美国学习,获芝加哥大学数学硕士。回国后应聘河南中州大学教授、校务主任、校长,还曾一度担任过河南教育厅厅长。1930年至1936年在国立青岛大学、国立山东大学任理学院院长兼数学系主任。1936年任广州中山大学教授。

说黄际遇是通才是因为其数学非常优秀,山东大学数学系建系之初,只有黄际遇一人,所有课程全部由他一人包揽,其在天文、物理方面也非常精通,对于物理天文的的教学有自己独特的见解。物理系教授李珩与其夫人中文系讲师罗玉君是第八校舍的常客,黄际遇的日记他们也经常借阅。黄际遇酷爱象棋,与棋坛高手多有交往,在山大时期体育系教授宋君复是他的棋友。抗战期间他避居香港,曾夺得香港象棋比赛冠军。他还是一个体育专家,校运会他担任总裁判,学校的足球赛他经常担任裁判员。

黄际遇自幼对传统文化耳濡目染,中年以后对四六文尤为爱好,在中山大学期间,他给文学院的学生讲授过骈文,深受学生的喜爱。由喜读骈文而兼喜楹联,他因时因事撰写了不少对联。

他与山大中文系教授姜忠奎私交甚好,1936年1月,姜母在荣成石岛去世,其时,姜忠奎刚受聘广东省志编纂馆长月余,母病逝数日后才得消息,黄际遇为撰挽联。

上联为:“北江路三千,恸绝洪生归棹晚;”(典见《清史洪亮吉传》:家贫,橐(tuo)笔出游,节所入养母。及归,闻母凶耗,恸绝坠水,得救免。)

下联是:“东海号万石,齐讴严妪授经时。”(典见《汉书,严延年传》:延年兄弟五人,皆有吏材,至大官,东海号曰万石严妪)

黄际遇与香港名棋手黄松轩经常棋局相对,神交已久,惺惺相惜。黄去世,黄际遇深情挽之:

“垂死犹望故人来兮,鸡黍赴隔年,知我深于孔北海;论才当与天下共之,橘梅无完谱,得公何止范西屏。”(范西屏为清代围棋国手)

他还有一副悼念老朋友的挽联也比较感人:

“感旧卅年心,理论超然,念惟此老。

哀时数行泪,风流尽矣,劫到斯文。”

黄际遇是一个性格爽朗,诙谐的人,特别是带有酒意之后,豪气大发,谈笑风生,笑话最多,与他有过接触的人都会喜欢上他。他的学生老舍在他去世后撰写了“博学鸿才真奇士,高风亮节一完人”的对联来赞誉他。

抗战胜利,黄际遇与中山大学师生乘船返回广州途中不幸落水身亡。得知消息,郑爰居几易其稿,写下了这首《悼黄任初先生》:

“坐拥皋比三十年,盈门桃李似铜川。(文中子教授铜川,唐初将相多出其门)汨罗同此秋风冷,应伴灵均赋问天。通儒游侠萃君身,可惜平生志未申。亲见神州恢汉业,先生遭遇胜宁人。(据事略云:国难后,先生隐然以顾亭林先生自况。)”

郑爰居是否与黄际遇有过具体交往?(《万年山中日记》)

《不其山居日记》没见到具体记载。(黄际遇在山大的日记并不完整)但二人来青岛的时间差不多,住处相隔不远,爱好相近,有交集的可能性还是很大的。最起码郑爰居对黄际遇是了解的,所以才有了这首悼亡诗。

14.孟云瞻

1948年郑爰居卖掉平原路2号别墅,搬入新购买的信号山路16号,这处平房分东区和西区两个部分,郑爰居住在西区,住在东区的,就是孟云瞻一家。

郑爰居“爰居”[16]到信号山路16号后,给老朋友新邻居的孟云瞻赠诗报到(诗已佚),孟云瞻回赠诗作欢迎新邻。

《和郑再时大兄赠诗学步》:

“爱息敝庐隐市尘,乐迎通德尚新邻。

平生意气许诚契,真趣淡泊相喻心。

山月林风欣唱和,读书养病自为春。

此间只合是修静,无地而今可避秦。”

周围的朋友也对乔迁表示祝贺,有一首署名“痰男王四”的诗是这样写的:

“万金抛去买高邻,慊听机*却有心。

安宅栖身三益境,青松当户四时春。

案头石刻珍齐魏,架上奇书读汉秦。

隔壁唱酬聊寄兴,哪堪回首忆前尘。”

(《郑爰居迁居与孟礼先比邻,见其唱酬之作,诗以和之》)

这位孟先生不是寻常人士,他名礼先,字云瞻,号齐东野人,山东安丘人,山东公立工业专门学校应用化学专业毕业,曾任山东化学专门工厂主任,山东工商厅一等科员,1929年6月任国立青岛大学筹委会事务主任。抗战胜利后,任青岛市自来水厂厂长。

在一个风云激荡的时代,同住一个院落,面对旖旎春色,时有小诗唱和,也是一种人生享受。

“樱树花开小屋东,临墙相映几枝红。

闭门睡过风兼雨,春事依依在梦中。”

(孟云瞻《花时风雨夜》)

图录中那首署名半聋老人孟二的《悼刘少文》的挽诗,不敢确定是不是孟云瞻的作品。

15.孙方锡

孙方锡,字卓泉,青岛崂山北宅孙家村人,曾在礼贤中学、德华大学求学。在礼贤中学任教员时考取德国公费留学资格,1932年获耶拿大学博士学位,回国后选择继续为家乡服务。先后任礼贤中学教务主任,山东大学兼职讲师、教授,礼贤中学代理校长。1951年后任教于山东师范学院、任地理系主任,师范学院副院长等职务。

能够从一个偏僻的小山村走出不同凡响的人生之路,这个人一定有不同寻常的禀赋。

在刘少文的《秋溪诗稿》中,与孙方锡有关的诗有九首,带有感恩意味的不少。

《赠孙卓泉》:

故园西望未休兵,避地聊为海上行。

喜有逢迎成乐土,真从患难见平生。

无才已负青云志,垂老终惭旧雨情。

闻道昔贤怀一饭,因君此日涕纵横。

类似的诗还有《与卓泉饮》:

昔我归田庐,相送十余里。

执手意殷勤,唯君与张子[17]。

旧地今又来,张子久亡矣。

泪落故旧情,心伤田庐圮。

君义凌青云,真与古人比。

退食并解衣,不劳帖乞米。

人生过三十,忧患从此始。

闻君历年遭,使我叹不止。

两兄相继亡,犹子劬学死。

所幸高堂上,俱庆实堪喜……

从刘少文的诗可以看出,孙卓泉是一个急公好义、乐于助人的人。另外,他的人生经历也很坎坷,能够从这些挫折中走出来,足见其毅力有多么强大,难怪他能够得到大家的认可。

即便是在假期里,刘少文也要致以问候祝福。

《寄怀孙卓泉》

蒹葭八月晚苍苍,潍水崂峰天一方。

此日相思劳怅望,当年同醉若寻常。

书成为报身粗健,别后无奇酒益狂。

春韭秋菘生事了,期君云路任腾骧。[18]

孙刘二人私交很好,经常一起喝酒赋诗,可惜《秋溪诗稿》中所录均是刘少文所作,没有见到孙方锡的作品。孙方锡在德华大学时曾与王献唐、张镜夫是同学。在礼贤中学期间,孙方锡曾请郑爰居到礼贤中学帮忙,调到山师后,他与同在济南的王献唐时常过往[19]。

1941年4月,孙方锡北上游历带回一块砚台,将其送给了郑爰居。于是就有了这首《卓泉大兄归自东溟以砚见惠,题以识之》:

“为问扬尘向东海,蓬莱清浅是邪非。

求仙徐市无消息,事后张骞袖石归。”

要不说文人事多,一块石头也这么抒情。

有件事提醒一下大家,孙方锡与青岛另一位本地文人王锡极都字“卓泉”,且所处年代相近,圈子也差不多,仅看字号的话,很容易搞混。

16.刘景农(1903-1961)

刘景农名本炎,山东蓬莱人。抗战期间曾任青岛市立中学国文教员,抗战胜利后任山东大学中文系讲师。

刘景农是一位文学功底深厚且非常认真的人,有学生回忆,市立中学期间,他曾为学生的纪念册工整地抄录上自己1930年的词作《苏幕遮》。1949后他担任山东大学校刊《文史哲》编辑,为保证《文史哲》不脱稿,有时连续工作几天几夜,刘景农的脾气“迂缓”,校对稿子速度最慢,但正确率是最高的。著作有《汉语文言语法》,1958年由中华书局出版,到现在多次再版,是学习文言文的重要工具书。

岛上文化人王苍与刘景农是老乡也是诗友,1943年刘景农介绍王苍到市立中学任国文兼修身课教员。

1941年,王苍游青岛,刘景农为之赋诗两首。

《喜王杏东过青》:

“异乡难得素心人,底事逢君又别君。

他日莫忘孤岛上,秋风秋雨对论文。”

《送王杏东赴京》:

“云黯风悲雾满天,客中送别倍凄然。

春明诸友如相问,落拓青邱又一年。”

刘景农的《明湖竹枝词八首》意境非常优美,选录其中四首:

“晓起凝妆倚画楼,懒观扰攘荡湖舟。

懊侬更有拂堤柳,只绾相思不绾愁。

桃花乱逐绿杨堤,千顷平湖一望迷。

最是多情双燕子,唬春飞过板桥西。

云敛风斜欲暮天,万家灯火一湖烟。

长条似解别离恨,两岸浓阴系客船。

无边飞絮掠晴空,飞过岸西又岸东,

十二楼中明月夜,谁为弱质怨春风。”

见到一封郑爰居写给刘景农的信。信中郑爰居对刘景农所作《仲尼弟子传补》稿本非常赞赏,誉其事迹增多,文字简洁,采辑成语宛如己出。同时也提出仅得四十二人似觉尚少,希望在身体康复后再事搜集,不留遗憾。对于刘景农拟补《三国志》之《艺文》和《舆服》二志之事,郑爰居表示赞成,信中咨询其《艺文志》之体例,告知已有三国艺文志四卷刻入《岭南遗书》中,避免空耗心力。对于刘景农拟补《三国志》之《舆服志》,郑爰居认为非常有必要,同时也提醒这一类资料蒐集难度很大。

1942年结伴同游湛山寺,刘景农写下了《三月五日偕爰居、云渠、方陆、伯慧游湛山寺遇雨》二首:

“琳宫突兀红尘外,此日登临兴有馀。

满殿钹声云浩渺,半天塔影雨模糊。

进禅纵使心无碍,揽辔犹嗟景不殊。

俯仰空山同感慨,归途一任鸟相呼。

浮沉尘市日昏昏,结伴寻芳到野原。

天际银花三月浪,雨中春树百家村。

举杯重对襄阳叟,访旧曾过通德门。

身到天台应有赋,归来且与子渊论。”

《图录》中有一首郑爰居的《放歌行赠刘景农》草稿:

“人生识字忧患始,艁(zao)此语者宋苏子。

坎坷自是书生事,既谪黄州復儋耳。

刘君亦读五车书,乱世谁能及其愚。

肯杀鸾翮嵇中散,众妒娥眉屈左徒。

春风秋雨苦相送,漳浦犹卧刘桢病。

落拓不必唤奈何,君不见文章千古一东坡。”

17.孙景敏

孙景敏字伯慧。胶东人,曾任青岛礼贤中学教员,1940年代活跃于青岛文化界,与青岛文化人过从甚多。

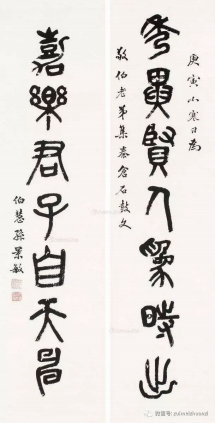

2014年,有多幅孙景敏书法在拍卖会上拍。

从拍卖图录上可以看出,其篆书苍劲质朴,带有浓重的金石味,行书则有唐楷的特点,一笔一画都很有功底。

在郑爰居遗存诗札中,孙景敏致郑爰居的唱和不少。而且,孙景敏的诗歌创作和郑爰居有点类似,特点接近西昆体。

《次韵爰居除夕感怀并柬王叙卿、孟放庐两先生》:

“半生迹似寄巢鸠,悔不邱园老饭牛。

玉漏催春增旅感,雕盘随俗进时羞。

家书久滞嗔黄耳,学业多疏负黑头。

共说仲宣才力健,相呼一醉赋登楼。”

这首诗歌使用了“寄巢鸠”“饭牛”“黄耳”“黑头”等多个典故,以典故为骨架,以羁旅、怀才不遇为主线,展现了乱世中知识分子的心态。诗歌意境深远,语言凝练而富有张力。

因为所处的时代,他们外出游玩期间那些严肃的话题也挥之不去:

《乙酉九日陪方陆、叙卿、秋溪、爰居、伯奇诸先生汇泉登高感时即事辄成四章》:(录二首)

“神州气象振渝巴,万里西风拥鼓笳。

白马红羊非旧梦,朱楼画阁是谁家。

孱躯步涩须藤杖,世乱园荒欠菊花。

笑指山翁疏放甚,行吟巾带任欹斜。

蝌蚪枕石曝秋阳,浅草成茵乍染霜。

列岫向人输紫卑,孤云何以变苍黄。

山林自作衔杯乐,驿路纷驰传檄忙。

莫笑青衫老羁客,濯缨心事在沧浪。”

抗战胜利后的国内形势,引起他的担忧和焦虑。

《感事》:

“事势宁容静处看,无情萁豆苦相煎。

埋轮不遇张文纪,排难频劳鲁仲连。

膏血馀腥流万里,欃(chan)枪凶焰射长天。

人间今日成何世,独幸功名未结缘。”

这首诗描绘了一幅乱世景象,全诗用四个典故构建起多重隐喻。“萁豆相煎”痛斥内部倾轧;“埋轮不遇”暗讽吏治崩坏;“鲁仲连劳”感慨调停徒劳;“欃枪射天”渲染战祸惨烈。通过典故和象征性意象,表达了诗人对时局动荡、同胞相残的痛心,以及自己暂时置身事外的庆幸。

郑爰居的和诗,疑惑中带着一种看破现实的无奈感。

《感事次孙伯慧韵》:

“苍狗浮云镇日看,老来遭乱百忧煎。

空欣倭寇降书递,谁使神州兵祸连。

国破难效嫠(li)恤纬,途穷莫怀杞忧天。

何时茅屋赋归去,重与诗书结来缘。”

郑爰居的诗同样以精妙的典故,刻画了内战爆发的荒诞与痛苦。“苍狗浮云”暗含功名尘土、理想幻灭。“嫠恤纬”典出《左传》,原意忧国忘家。诗中反用为“国破难效嫠恤纬”,是说国破家亡之际,连忧国的资格都已丧失。“途穷莫怀杞忧天”以反讽强化绝望:连“忧天”都是奢侈。而“茅屋赋归”则表达了对和平归隐的渴望。二人的忧国忧民之情跃然纸上。

孙景敏诗歌和书法水准都挺高的,他的书法偶尔可以见到,他的诗已没有几个人知道了。

18.于朗霄

于朗霄在我的心目中是神龙见首不见尾的存在,仅从目前掌握的材料看,其绝对应该在青岛的历史上留下一笔。

对他的了解始于郑爰居的一首诗:

《赠于朗霄》:

“寂寞声华外,侷劳枉驾寻。

如君诚好事,顾我愧知音。

著述先民业,徵存后起心。

(君正编纂山左文献)小诗聊献拙,早晚望高吟。”

从这首诗的草稿看,二人是初步相识,于朗霄拜访郑爰居,而郑爰居则比较谦虚,表露出如果研究学问,我也不专业的意思。

于朗霄在回诗中说,这个世界已不是我们理想的样子,能在海边比邻是我们的缘分,面对这似水流年,我经常怀念朋友相聚的时光,望我们多来往,互相慰藉。

《柬郑爰居律师》:

“世道余相左,居邻在海阿。

芳园春事了,窗外雨声多。

每自思俦侣,常将醉颊酡。

烦君频过往,慰我一头陀。

辛巳四月上浣莱阳于世琦未是草”

下面这首诗,应该是郑爰居对于朗霄有一定了解后所作,对其赞誉有加。

《酬于朗霄先生》:

“东海高门第,澄怀欲枕流。

劫馀犹万卷,(君藏书甚富,兵燹后犹插架万卷)著述已千秋。

(君著卢乡艺文志提要、山左画人录等书蒐辑宏博)远岫排窗碧,名花称室幽。

雨声春事了,佳句苦难酬。”

按照一般渠道搜到的于朗霄的信息很少,经过不同工具、不同角度的穷搜,总算了解到于朗霄先生的大概。

于朗霄,名世琦,(生卒年不详)莱阳冯格庄乡前大埠村人,民国二十年北平朝阳学院法科毕业后,担任律师,热衷收藏乡邦文献,勤于著述,多种著作已成书。

关于他的著述,我搜索到如下内容:

《卢乡丛书目录》一卷,莱阳于世琦撰,民国二十年石印本。

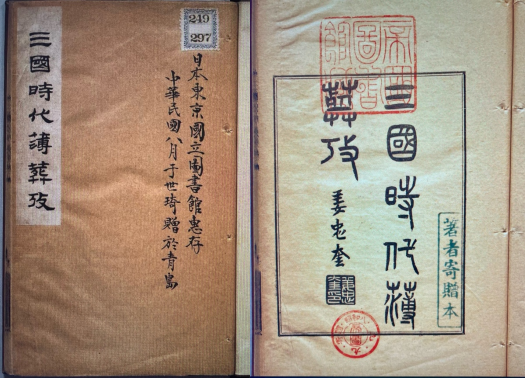

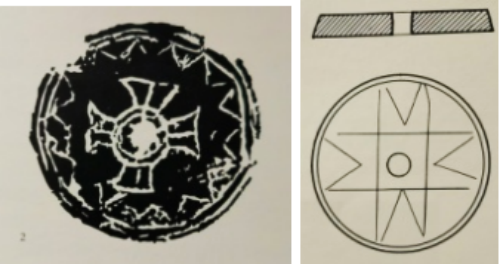

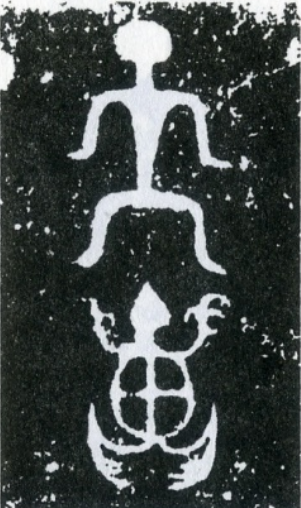

《三国时代薄葬考》不分卷莱阳于世琦撰,民国二十二年初版。

姜垓箸《流览堂补遗》[20],《流览堂补遗》书前王郇序及姜舜年自序,皆明言此书乃莱阳乡人于朗霄搜辑而成。《自序》中称于朗霄之搜辑残简遗编,“如哺路弃之婴儿,瘗荒原之枯骨,其功甚大”。“独惜于氏之生平无一事可考耳。”

让我感到惊奇的是,在一次外出途中,我竟然在网上搜到了《三国时代薄葬考》的书影,是日本国立图书馆的藏书。

更让我感到惊奇的是,这本小册子竟然有那么多学界大咖加持。

该书由山大教授姜忠奎题耑,序言是曾任北京大学中文系、史学系主任的朱希祖所作,而校对竟是大名鼎鼎的胡适、胡适之先生。

最初看到的胡适名字的时间我在心里想,该不会是假托胡适的名字吧?就像今天好多人吹嘘自己和某某大师是朋友一样。然而,当我读完了朱希祖为其作的序,略读其著作的正文后,我相信这是真的。

朱希祖在序言中简述了一遍儒家、墨家、道家对丧葬的理念及做法,对其利弊得失做出了评判,最后说,“于君所考,虽寥寥十余条,亦足徵吾说之不谬,余故乐而为之序。”

让我还有些疑惑的是,我在胡适的著述列表中没有见到该篇著作,粗略检索胡适日记,也没有见到和于朗霄接触的记载,看来要想搞得明白,还有大量功课要做。

让我对于朗霄学问深信不疑的底气还来自蔡元培先生。蔡元培先生曾在1934年8月底至11月上旬在青岛住了两个多月时间,《蔡元培日记》1934年9月25日[21]记有如下文字:

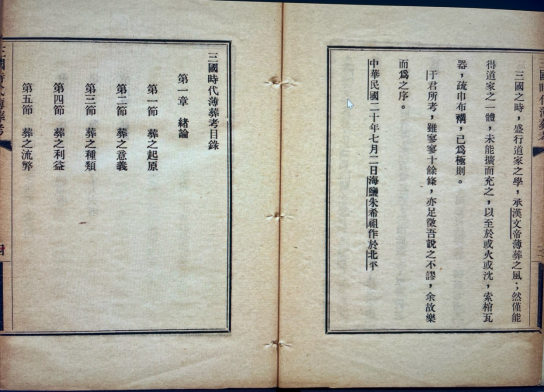

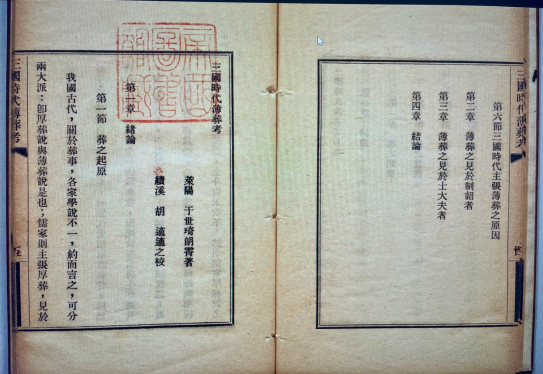

“莱阳于世琦君来,见赠所著《三国时代薄葬考》《卢乡丛书目录》及所辑《万柳老人诗集残稿》。

薄葬考共十七叶,第一章绪论占12叶,为葬之起因……流弊等五节,而第六节则为三国时代主张薄葬之原因。第二章,薄葬之见于制诏者,仅魏文帝黄初三年终制一篇,第三章,薄葬之见于士大夫者,第四章,结论。

《卢乡丛书目录》辑录莱阳县明清两代人著作目录,分经史子集四类,而附以有目无书或未见者。拟付印。

《万柳老人诗集残稿》抄辑明莱阳宋继澄遗诗,而附以继澄之子琏、侄琮及宋然、然之子宏健等诗,以继澄为复社要人,故附录复社名册。

并为《山东历代画人录》题签。”

《蔡元培日记》1934年10月4日:

“午,律师于世琦(朗霄)招饮顺兴楼,座有道充、太侔、景山及姜忠奎等。[22]”

于朗霄就像一颗划过夜空的流星,在这个年轻的城市里迅速燃烧,然后归于平静,他是如何蒐辑这么多文史资料的?他是如何创作并结识这么多的社会贤达的?又是如何在这个城市里变得无声无息的?

其实不光在我们这个城市,就是在他的故乡,也见不到他的踪迹。我查阅了很多莱阳人物的资料,除在一个“莱阳于氏科举名录”网页上查到一则“于世琦,大埠村,二十年北平朝阳学院法科”的条目外,别无其他收获。就在我习惯性的准备以失望收场的时候,有一天突然刷到这样一则网文:

“前大埠的民国遗珠:于世琦先生的故事

今天早晨,我顺道去了前大埠村。这个村子里有一位老先贤,他是我心中的执念。他是民国时期的于世琦先生,字朗霄。在莱阳的民国史上,他是一位不可或缺的大学者,同时也是一位为革命事业做出过贡献的爱党人士。

于世琦先生的家族世代书香,几代人都充满了智慧和才华。尽管他的生命只有短短的四十余年,但在这有限的时间里,他创作了丰富的著作。然而,他的结局却颇为凄凉。百年之后,他生前所爱的巨量书籍和手稿,都被他的孩子们为了生计廉价售卖,甚至被用来卷烟、卷鞭,或者糊墙、包菜种。每当我想起这件事,心中总是难以平静。一代大学者就这样悄无声息地被后人遗忘……”

看到这里,我说不上是一种什么感觉。几次尝试联系网文的发布者,但都没有成功。静下来想,结局已经发生,现在知不知道都已无法改变,那就索性让子弹再飞一会,把已知的信息发出去,如果有知情者或同好加入进来一起寻找真相,那将是我的荣幸。让为这座城市文化做出贡献的人,不因时光的流逝而湮没,是每一位热爱这座城市的人应该秉持的理念。我期待有于朗霄先生更详尽的记述出现。

因为篇幅关系,无法对郑爰居的朋友一一细表,对其他有文字记载并过从相对密切的朋友,我根据所见到的资料,汇总了一个名单,供人们深入了解时参考。他们是:刘大同、于元芳、赵录绩、丁师汝、臧贯禅、杨铁渔、杨叔南、杨穉鐸、王绍周、张公制、屈万里、黄公渚、丁山、张镜夫、陈蜚声、栾调甫、邹允中、王葆良、王苍、傅芝庭、李士勉、安讷如、臧亦蘧、臧克家、张鹤峰、张少峰、成孚民、茹畏民、杨馷堃。郑爰居朋友众多,肯定会有遗漏,希望知情者能继续补充。希望这些人的故事能继续下去。

(待续)

注释:

[1][2] 见《放庐诗稿》

[3] 见《吴秋辉遗稿补编》附录二,梁启超致吴秋辉信

[4] 见《图说一中》《回忆与思念》中国书籍出版社2014年出版

[5] 萑苻,指盗贼

[6] 黼冔:殷代贵族所戴的帽子,裸将:祭祀时献酒之礼。薇和蕨嫩叶可作蔬,为贫困者所常食。此处指身份地位悬殊

[7]“爰居”的本意是海鸟,也指迁居、居住的意思

[8] 《王献唐往来书信集》前言。张书学、李勇慧辑注,凤凰出版社出版处

[9] 书信见《王献唐往来书信集》下同

[10] 《秋溪诗稿附青岛百吟》1948年铅印本

[11] “达朗”应是“达尔朗”的不同翻译,达尔朗是法国维希政权的海军上将,他要求法国土伦舰队加入盟军遭拒,后舰队遭德军袭击,官兵又执行了达尔朗沉船的命令

[12] 王斗,《战国策。齐策》记载的一位直言正谏之士

[13] 鹿鸣宴是科举制度中规定的一种宴会。起于唐代。明清沿此,于乡试放榜次日,宴请新科举人和内外帘官等,歌《诗经》中《鹿鸣》篇,故称之

[14] 《丁锡田集》孙敬明先生序

[15] 见《丁锡田集》孙福建辑校,山东教育出版社2023年出版

[16] “爰居”一词也有迁居之意

[17] 张紫宇,曾获德国理学博士学位,与刘少文交游十年余

[18] 以上三首刘少文致孙卓泉诗见《秋溪诗稿》

[19] 见《王献唐往来书信集》871页,孙方锡致王献唐信札

[20] 姜垓(1614—1653),字如须,号伫石山人,山东莱阳人。崇祯十三年(1640)进士,授行人。去官后居苏州,为避阮大铖加害,乃变姓名,走宁波,明亡,还吴中卒。与其兄姜埰(字如农)同以忠义而闻名于士人之间。著有《筼筜集》《伫石山人稿》,今已不见传本,仅存《流览堂诗稿残编》六卷,不过其零星遗稿而已。上述《流览堂补遗》只有网上记载,未见到成书,现有谢正光《姜垓诗集校笺》一书由凤凰出版社2024年8月出版,书中收有《流览堂补遗》

[21] 《蔡元培全集》卷10,《蔡元培日记》第二册

[22] 道充,应为袁道冲,名袁荣叟,曾任山东教育厅厅长,曾任《胶澳志》主编。太侔,即赵太侔,曾任山东大学教务长、校长

北冥有鱼更多作品

世说文丛总索引

评论