张老先生在微信群里发了几幅图片,是工人文化宫举办“每周一讲”的纪念文集的封面。所列的每周一次的讲座,有日期、有题目,还有主讲人的大名。上中学时,学校的7号门牌与文化宫的6号,是在上海路的东西两侧。走出校门,跨过马路,就是文化宫的一处阅览室。

下午课外活动的时间,我与阿乔同学去文化宫的阅览室看报。进门的报架子放在一旁,杂志则要在有人看管的柜台摆放。我们进去,通常是翻翻报纸,看杂志似乎需要阅览证。那时刚上高一,文化课的学习不是太紧张,不知不觉就“出溜”到了文化宫。

看管阅览室的,是位短发白头的老者。他的腿脚不太利索,但看起来和蔼可亲。每周一讲的广告,往往提前张贴在淡绿色华侨大楼的南侧门外的墙上,也就是从第三公园的大段上坡石阶进入上海路的第一视线之内。每天上学放学的四次路过,只要留意,总能知晓将要举办讲座的题目。

除了上海路的墙体广告,阅览室门口也有讲座的预告,而且要在阅览室这里提前领票。讲座的地点,在阅览室楼下的小花园的东北角。讲座的服务群体,大多是厂矿企业的职工。对于中学生模样的领票人,阅览室的老者并没有拒绝。所以连续两次,领了票、听了课。一次是刘禹轩,一次是王照青。

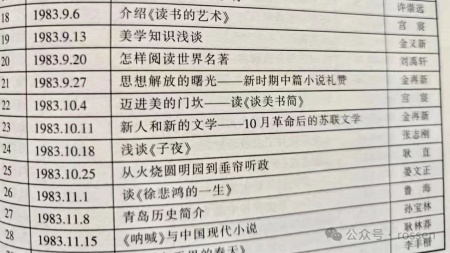

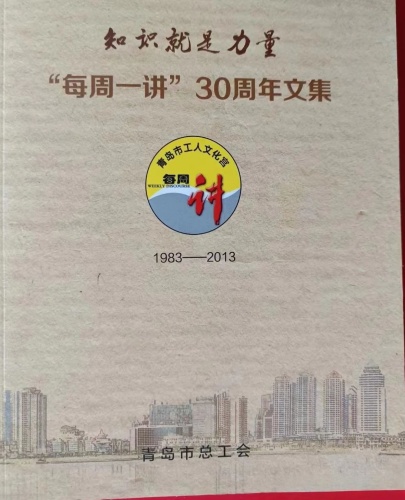

在纪念文集里查找,从1983年4月到2013年底,共1280次的每周一讲,张老回复并未发现王照青先生的讲课记录。依照淡薄的记忆,想起来的是刘老先生曾提及,他的名字与刘禹锡的相似性。记得住的意境,是讲到日本的俳句时,池塘的青蛙、上野的车站。

对照讲座信息,1983.9.20的第20期、《怎样阅读世界名著》,是刘禹轩先生。那么,王照青的出场,应当就是连着的后续一次或者临近的一次。记忆之深,在于王照青的名字与“留取丹心照汗青”的诗句是一样的经典。再者,讲座的一前一后,一位是长者、一位则年轻,且两位都来自市文联。

那时的王照青先生,给人的印象是年富力强、精神焕发。因为讲的是俳句,就以为王先生专长于诗歌创作。

俳句,是日本的一种古典短诗,由“五-七-五”,共十七字音组成。短小精悍的日本俳句,给人以耳目一新的感觉。特别是有两句说到人们从各方涌来,搭上同一列地铁。然而到了上野的车站,却是步履匆匆、各奔前程。

十七年后,出差去东京。在有限的时段里,忍不住要去看看上野车站的模样。一是,大连火车站的建筑外貌,与上野站基本一致,出自同一设计师。再者,还是因为那段俳句。人人都是为了上车的同一个目标而来,但到了终点却是北南西东。此情此景,当人在旅途之时,何尝又不是一次次地出现呢。

到了上野站才发现,位于东京台东区的这处站点,除了是重要的交通枢纽外,它还拥有三座不同线路的车站,分别是JR上野站、京成上野站和东京Metro上野站。所见不仅是匆匆,而且简直是完全奔跑的状态。扶梯左侧的站立者,将右侧的通道留出来,是给急行者提供便利。俳句印象的匆匆,是一种混杂的无序。现实生活的感受,则是板板正正的秩序。

作为交通枢纽的上野车站,连接着东京与日本东北地区以及关东地区。除了正常的通勤上班族之外,就是怀揣梦想、进出东京的各式人群。不同地域的文化背景,其碰撞、交流、融合、汇聚皆在此发生。形成的那种带有理想、热情、奋斗、迷惑、徘徊、乡愁的多元社会氛围,赋予上野以极大的文化特质和独有的地域符号。

东京的台东区于1947年3月成立,是由原来的下谷区和浅草区合并而成的。1994年5月,青岛的台东区却正式撤销。原有的区域,并入市北区。当你在上野发现台东的字样时,同样勾起的是一种即时的乡愁。

一次讲座,所能记住的现时信息,随着光阴的推移而慢慢消逝。然而,这种曾经拥有的印记,却在潜移默化地影响着每个人的认知、判断、思索、结论。

讲座后的一个月,迎来的是第25期的主讲人耿直先生。虽然不曾关注还有那样的一次讲座,但是转过年来的历史课上,走入讲堂的却正是耿直先生。之后与耿师的相处,从课堂仰望的学生到工作相处的后辈同事,师生的联系又维持了十七年。

如今想来,在俳句的前后词语中,或许也能找到固有文字的排列顺序以及人生旅途的透彻感悟。

2025.5.18

原载rossen

2025.5.18 00:00

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论