漫步青岛街头,目光所及之处,满是用塑料袋盛着鲜啤酒的景象。透明的袋子里,浅黄色的啤酒泛着细密的泡沫,那独特的麦芽香气仿佛瞬间弥漫开来,将我带回到了30多年前一天……

那时我还在部队当兵,夏天的青岛骄阳似火,我和几个战友在三号码头军舰上完成了任务,终于迎来了休息日,我们商量了一下,决定去住在老台东四平路的战友尹辉家吃顿饭。

既然是聚餐,啤酒自然是必不可少的。可我们出门时没想着要带容器去打啤酒。怎么办?在那个年代,打啤酒的容器五花八门,主要是暖瓶、烧水壶、铁桶……回部队去找来不及了,这时路边一家土产店映入眼帘,而土产店对面好像是一家酿造厂。看着那酿造厂,我脑海中灵光一闪,兴奋地对战友们说:“咱去土产店买几个塑料袋装啤酒,带去尹辉战友家喝!”

赵武和徐晓东战友听了,满脸狐疑:“用塑料袋装,那还没到尹家不就都漏掉了吗?”

我信心满满地说:“咱多套几个,肯定没问题!”

于是,我们走进土产店买塑料袋,当和售货员说我们是用来装啤酒时,售货员满脸惊讶,或许在她印象里,塑料袋从来没被这样使用过。那时的塑料袋是平口的,看起来普普通通,却即将承载起我们的欢乐。

我们在饭馆打了约10 斤鲜啤酒,当时多少钱一斤已经记不清了。

顶着炎炎烈日,我们穿过台东八路,朝着尹战友家走去。一路上,啤酒在塑料袋里晃晃悠悠,仿佛也在跃跃欲试期待着这场聚会。

马路上来来往往行人,看着我们提着装啤酒的塑料袋,经常诧异地盯着,有人问:“不会是尿吧?”

旁边许多人哈哈大笑,我和战友红着脸解释,是啤酒。

“真新鲜!塑料袋还可以盛啤酒……”

“这多轻快啊,装的也多。”

“开眼界了,学了一招,哈哈哈。”

我不知道后来风靡全青岛的袋装啤酒,是不是我的创意,或者我是第一个“吃螃蟹”的,但那时候路人纷纷驻足,怀疑、询问、打探,那场面我始终没忘。

在尹辉战友家,我们将啤酒倒入大燎壶里,那金黄色的液体翻滚着,散发出浓郁的麦芽香和淡淡的酒花香气,早年的啤酒,质量确实不错。

我们举杯畅饮,啤酒的清凉瞬间驱散了身上的燥热,欢声笑语回荡在房间里。那是我们第一次用塑料袋装散啤,无奈之举也是创新,更是我记忆中最难忘的一次聚餐。

(散文作者朱永茂,青岛鹿啦咖啡️+鹿啦私房菜+六月六融合餐厅,创始人、管理人之一)

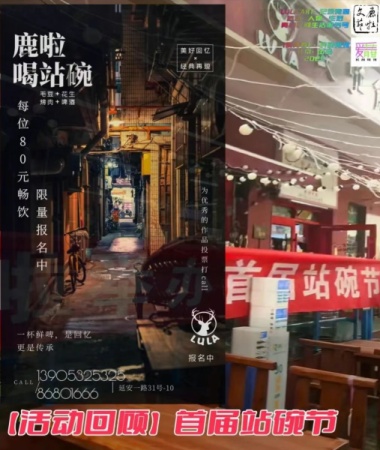

多说几句。提到鹿啦,有的人习惯叫“鹿啦音乐餐厅”,有的叫“鹿啦私家菜馆”,还有的叫鹿啦一路666,更多的人叫“鹿啦酒吧”,我问朱永茂到底哪个名字准确,朱永茂笑了笑,说无所谓。

延安一路的酒店不少,应该说鹿啦最有名,前天在青岛啤酒节刚结束的档口,鹿啦发起举办了“站碗鲜啤节”,所谓“站碗”,站着拿大碗或老式罐头瓶子喝,那是几十年前青岛人不约而同的姿势,贫困穷乐,向难忘的历史致敬。

那个年代,鲜啤酒也紧俏,卖鲜啤酒的饭馆无一例外张贴着“告示”:打酒必须在这里买菜。

当时饭馆标配大铅罐(岛城人俗称“炮弹”),水舀子,粗瓷碗,油腻的桌子,凳子不够就站着喝,咕嘟咕嘟一大碗,越显北方人旷达豪放。

看到鹿啦老板朱永茂在网上贴的短文——

青岛,这座与啤酒有着不解之缘的城市,啤酒文化早已深深烙印在每一个青岛人的生活里。

青岛喝鲜啤酒的历史源远流长,而那独特的“站碗”文化,不仅仅是一种喝酒的方式,更是青岛人豪爽、热情的体现。在过去,人们劳作了一天,来到街边的啤酒屋,打上一碗新鲜的啤酒,站在那里,与邻里好友一边畅饮,一边分享着生活中的点点滴滴。那一碗碗冒着白沫的啤酒,承载着人们的欢乐与疲惫,也见证了这座城市的发展与变迁。

在这个凉爽的秋夜,你站在鹿啦私房菜的活动现场,手中端着一碗鲜啤酒,周围是热闹的人群,欢声笑语回荡在空气中。你可以与来自五湖四海的朋友交流,分享着彼此对啤酒的热爱,也可以静静地品味着啤酒的醇厚口感,感受着那股清凉在舌尖上散开。这种独特的体验,一定会让你难以忘怀。

评论