秦代的历史很短,留下的印章也不多,可是秦印在中国篆刻史中的地位却很重要,起着继往开来的作用。秦统一后,文化政策之一是“书同文”,即全面采用秦的小篆而废弃六国古文,印章使用的文字也要求趋于统一,为制印专备一体曰“摹印篆”,印面以方寸为定式,这属于通官印,有边栏、界格,“田”字形,大小有这一半的称“半通”印,边、格的形状是“日”(文字上下排列)或躺倒的“日”(文字左右排列)字形,印文以纤细的白文居多。秦印结束了古玺文字那种参差错落的组合,又没有达到汉印那种严格的整齐、匀称的境界,许多印章中的文字很随意 , 但 有 时 却 恰 到 好 处 地表现出一种天然的韵趣。

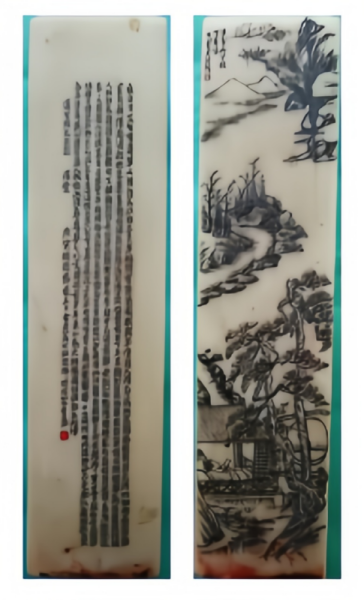

“大愚”印印面为3.2×1.7厘米的长方形,有“日”字格,两个字上下排列,每字占一格,这是借用秦“半通”印的格式,但尺寸远大于秦印。“大”“愚”二字,笔画悬殊,大,三画:愚,十三画。只有这样一疏一密的两个字组成一方印,的确有难度。

寿民夫子奏刀的“大愚”印,章法的原则是顺其自然,笔画少的“大”,格略小,笔画多的“愚”,格大。篆法上,也是顺其自然,“大”,中间的两竖近似梯形,旁边的两笔,弧形,愚字的“禺”部,横平竖直,“心”部,四画均弯曲。

此印的卓绝处,是在不动声色、顺其自然处别具匠心。

“大”,并不因为笔画少就将两侧的弧笔拔筋努力地撑圆,而是如古典美人之削肩,顺势而下,中间的两竖有顶天立地之势,这个字,不显得单薄。“禺”,四平八稳,是整个印的重心,“心”藏于“禺”字底部,四画圆笔,像初绽的花瓣,都作攒心、团簇之势,显得内敛而有张力。这个“心”部如此处理,使得“禺”部虽有外拓之力,但不突兀,同时与“大”字的弧笔遥相呼应,又绝不雷同。纵观全印,和谐之中有变化,平稳之中见灵动。

自明代文人印兴起,印人每每提倡“印宗秦汉”,其实都是在学汉印,秦印往往被忽略,清代中晚期,还有人将先秦的古印称为“秦小玺”,到二十世纪初、中叶,才确立了秦印的标准,知道取法的人也逐渐多起来,但是学的好的,实在不多,原因之一是秦印中完美的本来就少,前面说过,有些秦印用笔随意却得到一种天然的隽永意味,然而这很难,需要“妙手偶得”,“大愚”印,“大”字的处理,庶几近之。寿民先生自己曾说,这个“大”字两边的弧笔,就像一位峨冠博带的古人甩着两只宽袖。

“大愚”印,是寿民夫子的佳作,也可以看做学习秦印的典范之作。从这方印的背后,能够看出作者广泛地临习过秦印,深入地研究过秦印,去粗取精,得其精髓,进而有了自己的风采。

为美术馆取名“大愚”的,是岛上布衣诗人郑俊坤先生(中华诗词学会发起人之一),取“大智若愚,大愚若智”之意,他一直仰慕的朋友姜寿民先生奏刀,成佳构,这也是一则艺林佳话。

2024年2月23日

旧历甲辰正月十四日

青岛大愚美术馆 供稿

王作亮更多作品

计纬更多作品

世说文丛总索引

评论