4.7 东、北欧作曲家的小提琴音乐作品

19世纪中期,作曲家们开始意识到不同国家之间的文化差异,在音乐方面,爱国热情鼓舞着作曲家们在本国文化传统,尤其是民族文化当中寻找创作灵感。民族乐派相继在整个欧洲大陆诞生了。

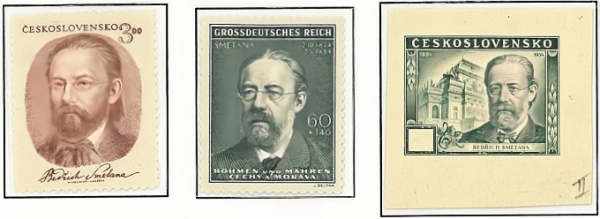

捷克斯洛伐克作曲家斯美塔那(Smetana,1824-1884)以他的交响音诗《我的祖国》向世人展示悠久的文化历史和风土人情,其中的小提琴版《沃尔塔瓦河》已经成为不朽的经典。

世界著名小提琴独奏曲《云雀》是由罗马尼亚小提琴家、作曲家格里高拉斯.迪尼库(G.Dinicu,1889-1949)创作的,表现了山林中云雀争鸣、阳光明媚、风景如画的一幕,这首小提琴独奏曲有高超的难度。

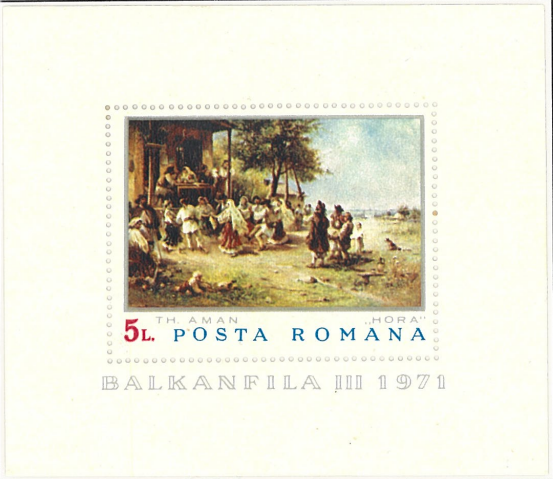

迪尼库还有一首闻名于世的小提琴独奏名曲,叫《霍拉舞曲》(HORA),节奏明快、旋律连贯,属于典型的罗马尼亚民族风格,这首世界名曲曾被改编成爵士乐而广为流传。

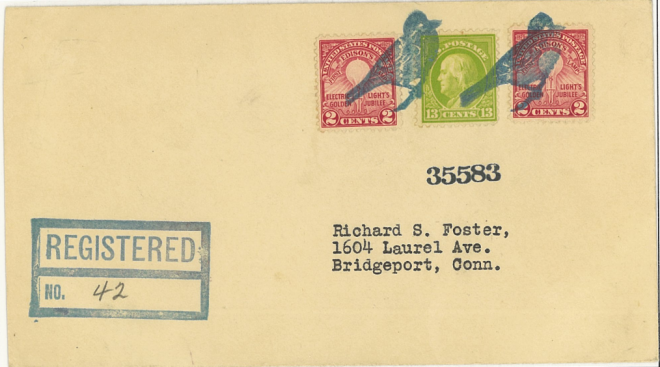

美国,1933,花式邮戳销票挂号实寄封,自Finch寄 Bridgeport,销两款云雀图花式邮戳,左下角销挂号戳,背销寄落戳

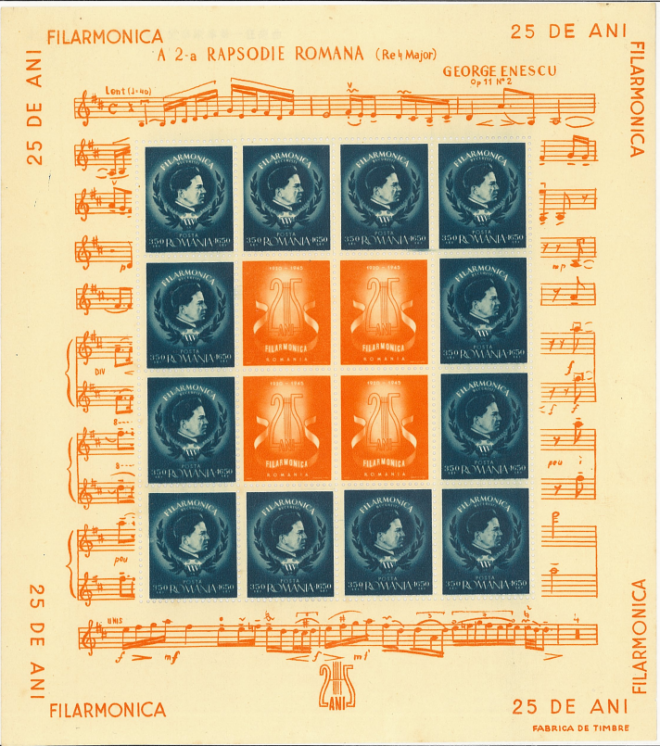

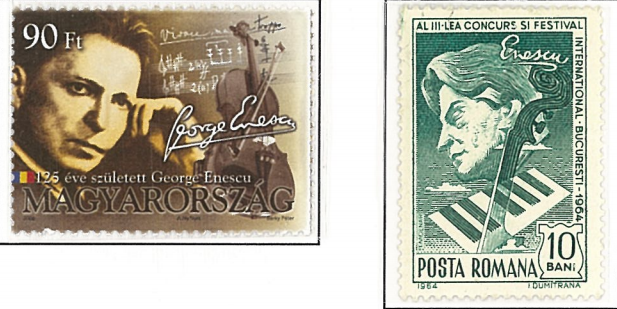

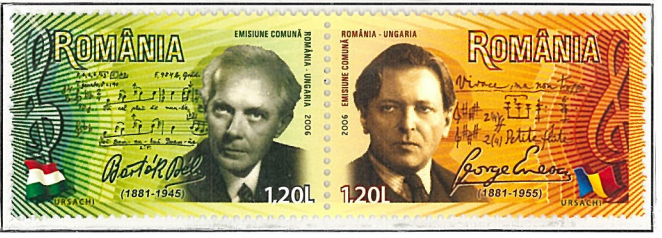

世界闻名的罗马尼亚小提琴大师、作曲家、指挥家埃乃斯库(G.Enescu,1881-1955)7岁入维也纳音乐学院学习,12岁毕业,一生创作了无数的小提琴作品,《a小调小提琴协奏曲》(1896年)、《D大调第一小提琴奏鸣曲》(1897年)、《f小调第二小提琴奏鸣曲》(1899年)等等,是各大交响乐团频繁上演的曲目。他还作了十一部交响乐、大量的钢琴组曲和室内乐,他是罗马尼亚民族音乐的莫基人,也是欧洲民族乐派的代表人物。

作为罗马尼亚民族交响乐的莫基之作,埃乃斯库的《罗马尼亚第一狂想曲》以民间艺人的歌舞素材为基础,通过管弦乐形式展现浓郁的民族风情,使罗马尼亚音乐走向了世界。

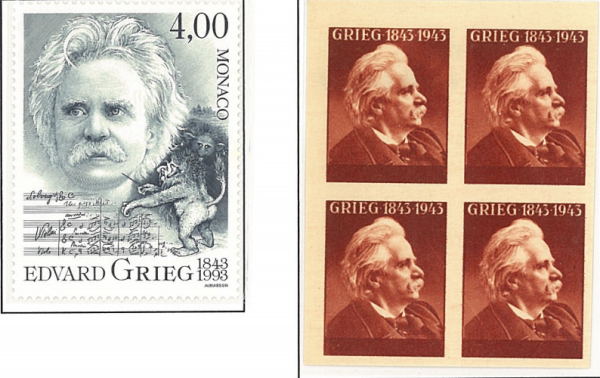

挪威作曲家格里格((Edvard Grieg,1843-1907)被誉为“挪威音乐灵魂”,推动了民族乐派的发展;《阿科莱a小调小提琴协奏曲》(Op.33)是他最早获得国际知名度的作品

格里格享有很高的声誉,也是少数具有极强旋律天赋的作曲家之一,波兰与挪威联合“北极斯匹次卑尔根岛”探险船JANTURLEJSKI号搭载邮件,挪威北极邮局寄德国柏林,1974,贴挪挪威皇家农学会150周年1枚+挪威社会学创立200周年1枚+作曲家格里格1枚,盖北极邮局日戳,盖探险宣传副戳

格里格享有很高的声誉,也是少数具有极强旋律天赋的作曲家之一,波兰与挪威联合“北极斯匹次卑尔根岛”探险船JANTURLEJSKI号搭载邮件,挪威北极邮局寄德国柏林,1974,贴挪挪威皇家农学会150周年1枚+挪威社会学创立200周年1枚+作曲家格里格1枚,盖北极邮局日戳,盖探险宣传副戳

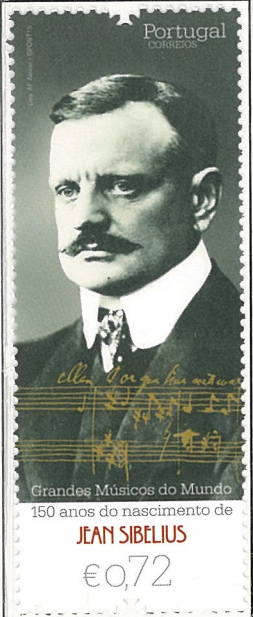

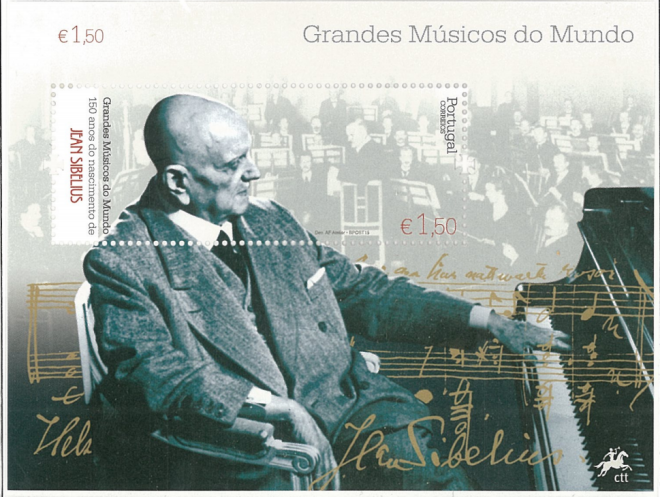

芬兰作曲家让·西贝柳斯(J. Sibelius,1865-1957)创作的《d小调小提琴协奏曲》(0p.47)被公认为小提琴文献中最难演奏的协奏曲之一,挑战演奏者的技巧和音乐表现力。他的小提琴协奏曲也被列为世界十大小提琴协奏曲之列

世说文丛总索引

19世纪中期,作曲家们开始意识到不同国家之间的文化差异,在音乐方面,爱国热情鼓舞着作曲家们在本国文化传统,尤其是民族文化当中寻找创作灵感。民族乐派相继在整个欧洲大陆诞生了。

捷克斯洛伐克作曲家斯美塔那(Smetana,1824-1884)以他的交响音诗《我的祖国》向世人展示悠久的文化历史和风土人情,其中的小提琴版《沃尔塔瓦河》已经成为不朽的经典。

世界著名小提琴独奏曲《云雀》是由罗马尼亚小提琴家、作曲家格里高拉斯.迪尼库(G.Dinicu,1889-1949)创作的,表现了山林中云雀争鸣、阳光明媚、风景如画的一幕,这首小提琴独奏曲有高超的难度。

迪尼库还有一首闻名于世的小提琴独奏名曲,叫《霍拉舞曲》(HORA),节奏明快、旋律连贯,属于典型的罗马尼亚民族风格,这首世界名曲曾被改编成爵士乐而广为流传。

美国,1933,花式邮戳销票挂号实寄封,自Finch寄 Bridgeport,销两款云雀图花式邮戳,左下角销挂号戳,背销寄落戳

世界闻名的罗马尼亚小提琴大师、作曲家、指挥家埃乃斯库(G.Enescu,1881-1955)7岁入维也纳音乐学院学习,12岁毕业,一生创作了无数的小提琴作品,《a小调小提琴协奏曲》(1896年)、《D大调第一小提琴奏鸣曲》(1897年)、《f小调第二小提琴奏鸣曲》(1899年)等等,是各大交响乐团频繁上演的曲目。他还作了十一部交响乐、大量的钢琴组曲和室内乐,他是罗马尼亚民族音乐的莫基人,也是欧洲民族乐派的代表人物。

作为罗马尼亚民族交响乐的莫基之作,埃乃斯库的《罗马尼亚第一狂想曲》以民间艺人的歌舞素材为基础,通过管弦乐形式展现浓郁的民族风情,使罗马尼亚音乐走向了世界。

挪威作曲家格里格((Edvard Grieg,1843-1907)被誉为“挪威音乐灵魂”,推动了民族乐派的发展;《阿科莱a小调小提琴协奏曲》(Op.33)是他最早获得国际知名度的作品

格里格享有很高的声誉,也是少数具有极强旋律天赋的作曲家之一,波兰与挪威联合“北极斯匹次卑尔根岛”探险船JANTURLEJSKI号搭载邮件,挪威北极邮局寄德国柏林,1974,贴挪挪威皇家农学会150周年1枚+挪威社会学创立200周年1枚+作曲家格里格1枚,盖北极邮局日戳,盖探险宣传副戳

格里格享有很高的声誉,也是少数具有极强旋律天赋的作曲家之一,波兰与挪威联合“北极斯匹次卑尔根岛”探险船JANTURLEJSKI号搭载邮件,挪威北极邮局寄德国柏林,1974,贴挪挪威皇家农学会150周年1枚+挪威社会学创立200周年1枚+作曲家格里格1枚,盖北极邮局日戳,盖探险宣传副戳

芬兰作曲家让·西贝柳斯(J. Sibelius,1865-1957)创作的《d小调小提琴协奏曲》(0p.47)被公认为小提琴文献中最难演奏的协奏曲之一,挑战演奏者的技巧和音乐表现力。他的小提琴协奏曲也被列为世界十大小提琴协奏曲之列

世说文丛总索引

评论